分享到:

- 微信

- 微博

我国的碳排放控制目标,逐渐从强度控制升级为总量和强度双控。如何科学合理地开展碳排放双控工作,尤其是协调好减碳与经济发展之间的关系,成为当前的重要命题。其中,如何清晰地核算碳排放数据是一项重要的基础性工作,是落实减碳责任的前提。 2024年,国务院发布的《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》提出,“到2025年,碳排放统计核算体系进一步完善”。

截至目前,我国的碳数据核算进程如何?减碳如何从“生产侧”和“消费侧”双管齐下?碳核算体系的设计如何兼顾国内经济增长和国际贸易公平?《低碳的交响》对话中国工程院院士、清华大学建筑节能研究中心主任江亿。

第一财经 :“双碳”目标提出至今已经有五年时间,我们是否已经摸清了碳排放的“家底”?

江亿 :全国大数上已经弄清楚了。这事也简单,就是烧煤、烧油、烧气,一年烧了多少?不同的煤种烧一吨煤排多少?不同的油品一吨油烧多少?这都有数,加起来这就得到总量,这件事是很重要的,标志着我们总量控制得怎么样了,但是光有这数还不行。我们到2030年“碳达峰”之后,每年要逐渐减少碳排放,一直到2060年真得实现“碳中和”,到底这些碳是从哪来的?这些碳排放是从哪出现的?是由于什么原因造成的?怎么通过全社会、全民各方面的努力,把它一步一步减下来?所以我们需要设计一个特别清晰的核算体系,到现在,这方面做的还是不太清晰的。

清晰的核算体系要求,首先,分摊的数和总量得完全一致,得平衡。其次,你导致了直接的碳排放,但它不一定是你的责任,你干这活是为了满足别人的要求。真正我们要抓的是让各个承担碳排放责任的末端,减少它对碳排放的影响,这样全社会总的碳排放量就低了。

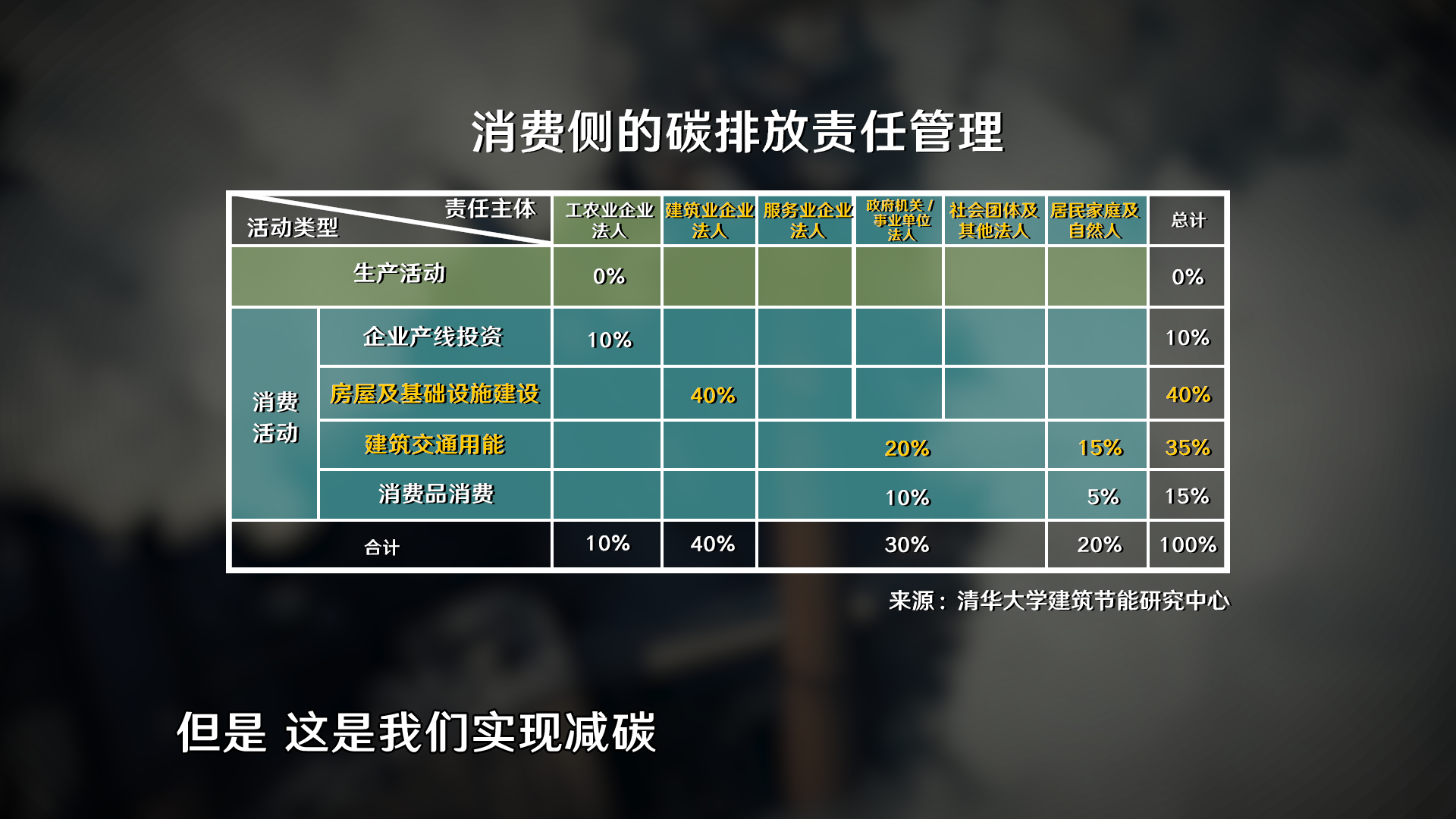

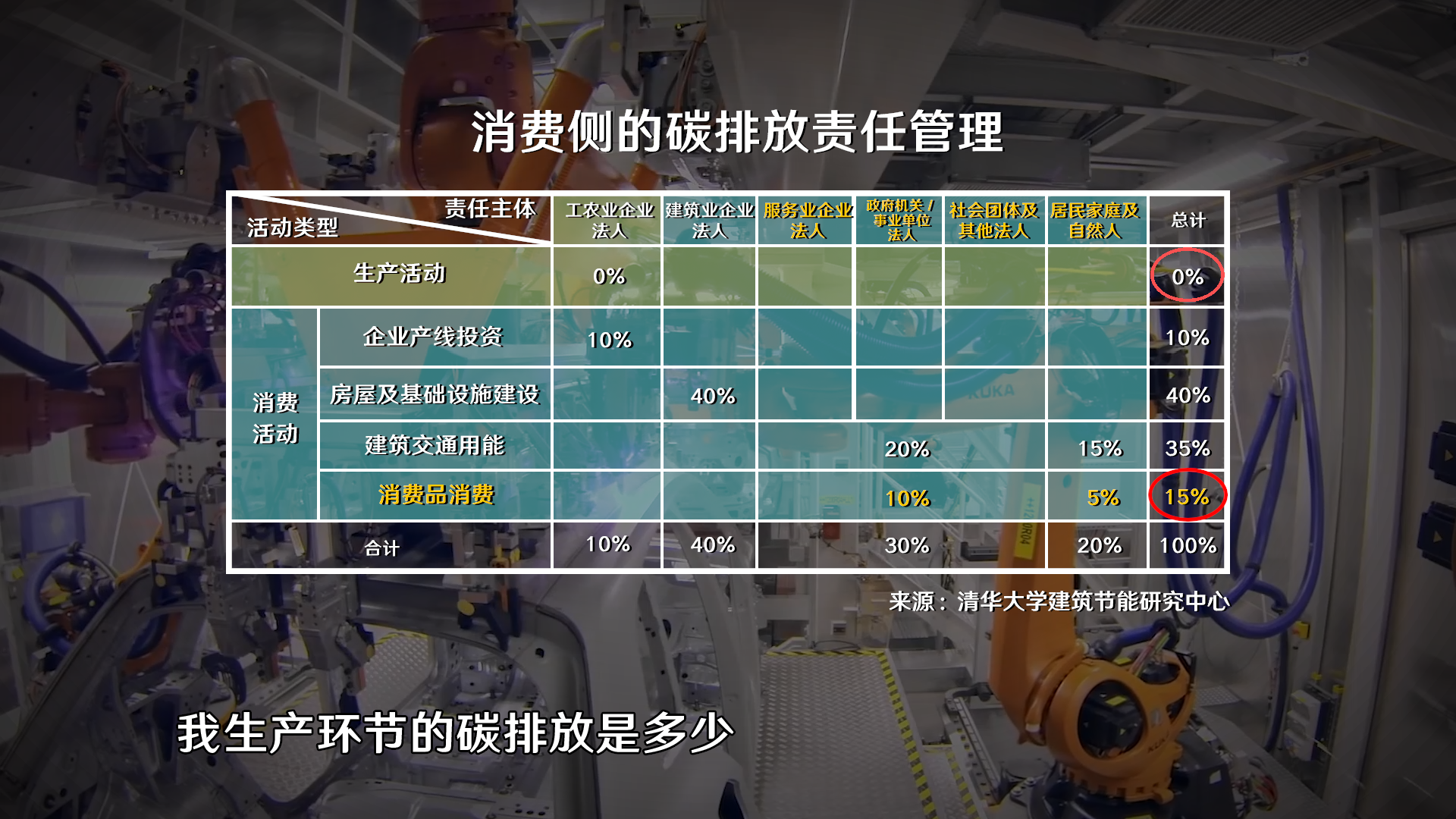

实际碳排放量都是怎么造成的,一般往往是生产所造成的,但是不能都归于生产侧,而是把生产侧跟消费侧二者有一个分摊。举一个最简单的例子,比如说发电,中国现在发电在总的碳排放量里占了很大的比例,几乎40%,“您这个电厂排的碳排放量太大,咱们减排,你把这电厂关了”,电厂的厂长说“行,你们关吧”,结果大伙就没电用了。为了保证你们末端用电的可靠性,能供给,我这发电才排放的,所以他的责任并不是要减少发电量,他要提高效率。还是发出这么多电,我是不是可以减少碳排放,原来发一度电产生0.8公斤二氧化碳排放,能不能降到0.7公斤、0.6公斤?提高效率,但并不是让你减少发电总量。谁来决定发电总量?是末端的用电者,所以用电端通过节能去减少用电量,消费者减少了对总量的需求,反过来电厂的电发出去也没人要,它自然就减少了总量。所以有一个总量跟效率这两方面的共同努力,但是约束的对象是不一样的,“生产侧抓效率,消费侧抓总量”,这就是我们分摊碳排放责任的基本思路。

第一财经:过往我们非常注重生产这一端的碳排放,为什么您会特别关注到消费这一端?

江亿 :因为生产的目的是为了提供产品,供终端消费来使用。他要是不需要消费,你这东西卖不出去,你大概就不生产了。所以生产总量的多少是由市场需求来决定的。

但是一定把谁是“消费侧”给说清楚,一般一听我这讲消费侧,咱们老百姓就省吃俭用,少消费,真不是这样,我所说的是全社会使用通过碳排放制造出来的产品。

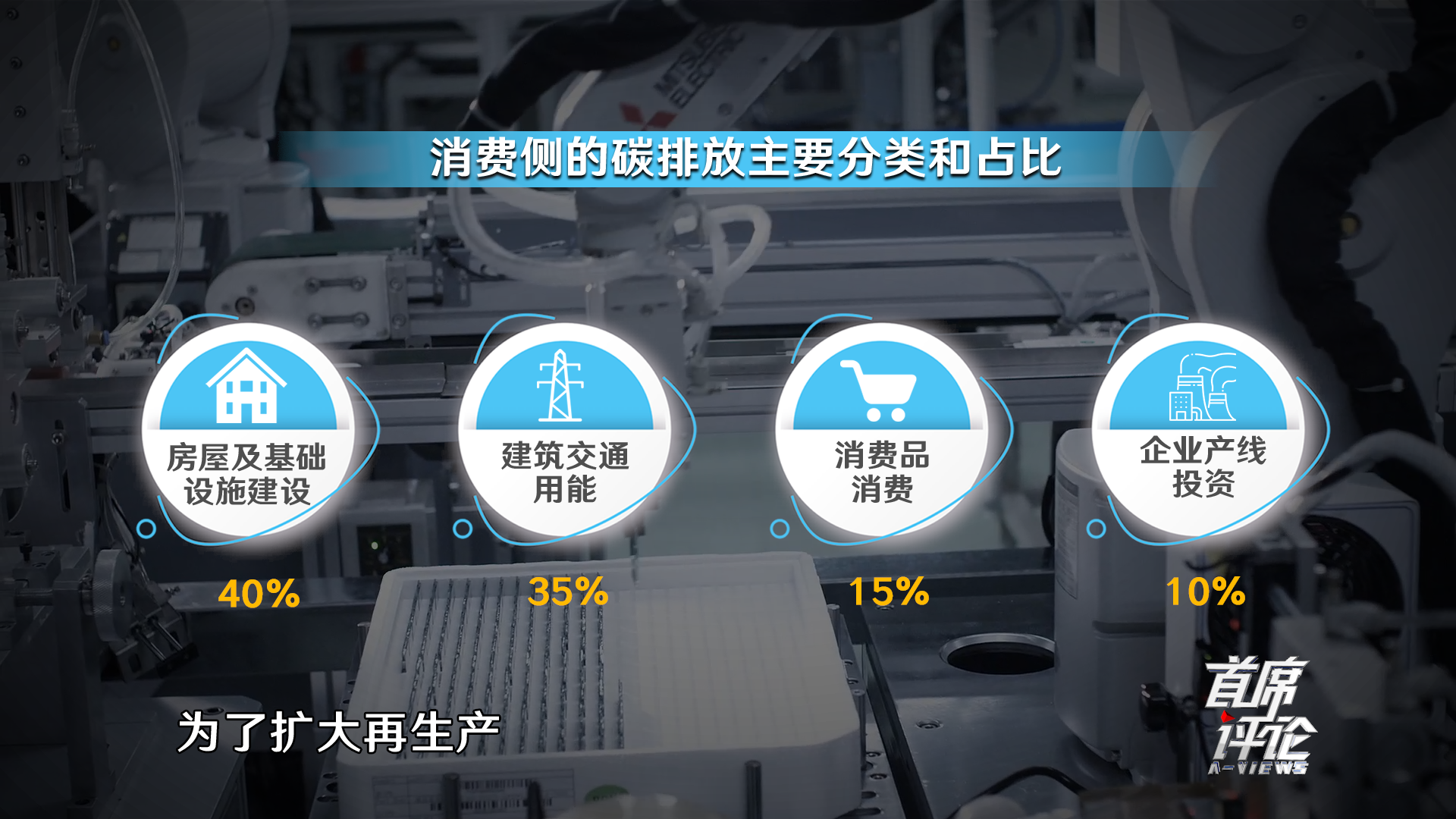

中国的情况来看,最大头是基础设施建设和房屋建设。盖房子、修桥、修路、这些东西用了大量的钢铁、水泥、建材、有色金属的材料,这大概占了中国总的(消费侧)碳排放量的40%。

第二大头是各种非生产过程的运行导致的碳排放。铁路运输、汽车运输,这是运输,烧油,还有建筑运行,耗电、冬天用暖气,用电、用热、用气,这些东西看不着摸不着,但是它都是从能源来的,为了满足电力供应、热力供应和燃气,大概一共又占了总的消费侧碳排放的35%。一个35%,一个40%,加起来可就75%了,这就占了大头了。

然后才是一般理解的消费,买件衣服、买辆汽车、日用品等等,都加起来只占中国碳排放总量的15%。

还有10%是生产企业为了扩大再生产,上的新的生产线、生产装备,因为用了钢铁,用了各种材料,它有碳排放,它占10%,这样加起来是100%了。这个100%不是100%的中国碳排放,中国使用能源的碳排放,实际里面大概有15%-20%,它是作为产品的出口了,得把这刨掉,剩下这85%-80%,这是在国内用的。减少碳排放,你得先看大头,一个是房屋及基础设施建设,一个就是日常运行,这两个特点完全不一样,但是这是我们实现减碳和实现未来碳中和(消费侧)最主要的领域。

第一财经 :这些领域既是“碳排放大户”,同时也是经济的“消费大户”,支撑着我们的经济增长,消费侧的碳排放总量的控制是否会影响我们扩大内需、提振消费,进而会限制我们经济的增长、社会的福祉?

江亿:这二者实际是不矛盾的,先看看GDP的增长跟碳排放的关系。基础设施跟房屋建设从2000年以来飞速发展,它是构成中国经济增长的主要拉动者,在碳排放上占了40%,但是对整个GDP的直接贡献是在20%以上。居民消费、机构设施消费就是最终消费品占了15%碳排放,但是他在 GDP的构成里可是占了30%以上。然后再看交通、建筑运行,碳排放占了35%,但是它和GDP的增长没有直接关系,比如说商场把照明开得足了,空调开得多了、更冷了,他卖出的东西就会同比例地增加吗?它们不是一个正比的关系,所以做节能减排也不会去影响商场的增长。

现在说“中国是世界上碳排放第一大国,占了全球总碳排放的几乎三分之一”,抠这个原因,为什么是这样?看整个的历史可以看到,实际上在上世纪,中国整个从房屋总量、道路交通、基础设施,远远落后于发达国家,他们设施建到现在实际是几十年、一百多年慢慢建成的。别看我现在碳排放多,但是你要从历史累计来看,我们在这二十年里,实际上完成了西方几十年甚至于上百年盖的房子的增长量,每年的基建量都比别的国家要高得多,这是导致我们这几年每年的碳排放量高的一个主要原因。

现在的状况跟以前已经有点不同了,现在中国有700多亿平米的建筑,人均超过了50平米,我们的基础设施建设也成了世界上最好的国家之一了。基础设施建设跟房屋建设量变少之后,自然对应的碳排放就少了,所以对奔向“碳中和”是特别有利的事。

刚才说建设领域大约占40%的碳排放,中国现在一年碳排放100多亿吨,40%就是四十几亿吨,国家从总量控制角度就可以规划,我今年排放总量是40亿吨,明年是不是减到38亿吨,后年减到35亿吨,我把三十几亿吨碳排放指标,分配到各个省,你要盖一个新的建筑,只给你1万吨的指标,你再去研究怎么通过结构优化,选用低碳材料彻底变成房子的体系,让它1万吨做下来,甚至于8000吨就把它盖下来,剩下2000吨的碳指标还可以去做贡献,帮助其他单位,进入碳交易平台去出售,这不就促进了整个建筑行业的发展了,同时也把总量控制住了。

第一财经:着眼于消费侧,它不仅包含了占大头的交通运输、基础设施建设、建筑这些领域,也包括个人居民端的日常消费,如果把这些都统一地去做核算,是否统计的工作量会特别巨大?我们有没有现实条件可以提供充足、准确和可信的数据?

江亿:实际上整个系统并不复杂。刚才说最终“在消费侧抓总量”,比如你的衣服,从制衣厂进这布匹做成衣服,到商店售卖,最后到消费者手里,它是一个挺长的链。我们抓这个过程的碳排放,实际是要全过程管理。现在有些地方在做“全国生产全过程的碳排放踪迹”,说是把这个产品的碳排放一直追溯到矿山,会发现特别复杂。

中国是制造业的世界第一大国,制造业最关键的是核心技术以及供应链,我这产品需要若干个原材料或者半成品,从哪采购的?这些东西也是生产者企业的核心机密。我要是把这个供应链全给你展开,“打蛇打七寸”,它要是攻击你的制造业,看你供应链里有短板,或者哪些是从国外进口的,也许你1%的原材料是从国外的某一个地方进口的,也没多少钱,但“他离不开这个”。如果要把碳排放全过程的碳踪迹全给你剥开,现在一些国家在提,“你把全过程给我展开,我才能进口”,展开等于把我制造业的整个老底全部摆在这儿,一个是技术,有些东西不能露,一个就是供应链,也是我核心要保的地方,因此这是收拾你制造业的一个法子。

第一财经:那我们怎么办呢?

江亿 :对,怎么办?实际可以有比这更科学、更简单的方法。怎么才能够真正使得生产侧跟消费侧共同承担?每种物品,中间产品、最终产品都有一个碳排放“基准值”,所谓“基准值”就是全社会生产这个东西导致碳排放的平均值,比如炼钢,它炼一吨型钢,导致碳排放是不一样的,有高有低,有的2吨碳排放,有的1.8吨,我们取其平均值作为基准值。我是造汽车的,要进型钢、进板钢生产汽车,我用了钢材材料,我不去追材料从哪来,所有进来的材料都是按照基准值来核算,我进来的材料对应了多少碳排放,生产过程中烧了几吨煤、几吨油、花了多少电,每一个都有它的基准值,这样我知道我总的碳排放量了,减去我的产品按照基准值对应的,传递到消费侧的碳排放总量,这一差值是不是就得到了我生产环节的碳排放是多少?

但是你想想这车输出了,按照基准值传递到下方(消费侧)去了,是全国生产这种轿车的平均值。如果我这个厂子管理的特别好,技术也好、用的原材料省、生产过程排放的二氧化碳低,就会发现我每生产一辆车是负的碳排放。另外一个厂子一看,他每生产一辆车就是正的,因为最后产出车是全国的平均值,所以有10个造车企业(碳排放)有正有负,加起来是0,碳排放责任等于都转移到了下游的用车者上去了,但是对各个生产者来说有正有负,正的得掏钱把多出那块买回来,负的可以把负的这部分拿到碳市场上去出售,那么就极大地促进了工厂提高效率,节能减排的积极性。反过来在消费侧抓总量,作为消费者,我要选择消纳、消费低碳的产品。

第一财经:碳排放的核算不只是在国内,今年上半年欧盟出台了一个政策法案,要求所有的企业碳排放量不仅要自行申报,还要接受第三方的认证、考察、核算,确保整个碳足迹都是清晰地进行披露的。有人就担忧这是不是一种刻意设计出来的贸易壁垒。您怎么看待这样的政策?我们又该如何去应对?

江亿:这件事的核心又是“到底碳排放怎么核算”?是不是给出一套科学的核算方法,有利于全社会的减排?举个例子,比如说咱们的纺织品要出口,人家说你把纺织品全过程的碳排放都得核算出来,然后我看它整个生产从农田到所有产品,全供应链一共是碳排放多少,然后我只挑低碳排放的买。我就要问一句,如果你不进口中国的衣服,是不是你们得自己生产?先问问你们国家平均做这么一件衣服,它对应的碳排放是多少?如果我们中国一件衣服的平均碳排放比你高,我们不出口,我们应该减少生产,但是如果我的衣服每做一件比你的碳排放还低,我出口一件应该给我补偿,我比你们低,给全世界的减碳做贡献了。所以中国的每件衣服的平均一件衣服的碳排放量,这就是我说的基准值,这是代表中国的衣服的行业的状况。然后各个服装产业再跟这基准值去对标,它是平均值,就必然有高有低,高的,上碳交易市场买碳,低的,努力往更低走,基准值就越来越低,我的竞争能力越来越强。

全世界共同承担着减碳、碳中和能源革命的任务。所以应该就着全球来设计更科学、更合理的碳排放核算方法,而中国是世界上第一的碳排放大国,而且别忘了还是制造、生产业的世界第一,那么这个方法学、规则、核算方法该谁制定?该制造业大国来制定。

本期节目

编导 官悦

制片人 尹淑荣

文章作者

对话孟晓苏:稳房地产,我们的工具箱里还有工具丨2026经济展望

让展品变商品:进博会上的创新孵化与市场深耕丨首席评论

在进博会创新孵化专区 捕捉未来科技的“早期信号”

在第八届进博会的创新孵化专区,未来科技的雏形正在形成:从家庭机器人到AI大模型,从智能制造到生活科技......这些创新灵感来自不同的国家与行业,却在同一个舞台上完成从“理念”到“产品”、从“参展商”到“合作方”的跃迁。

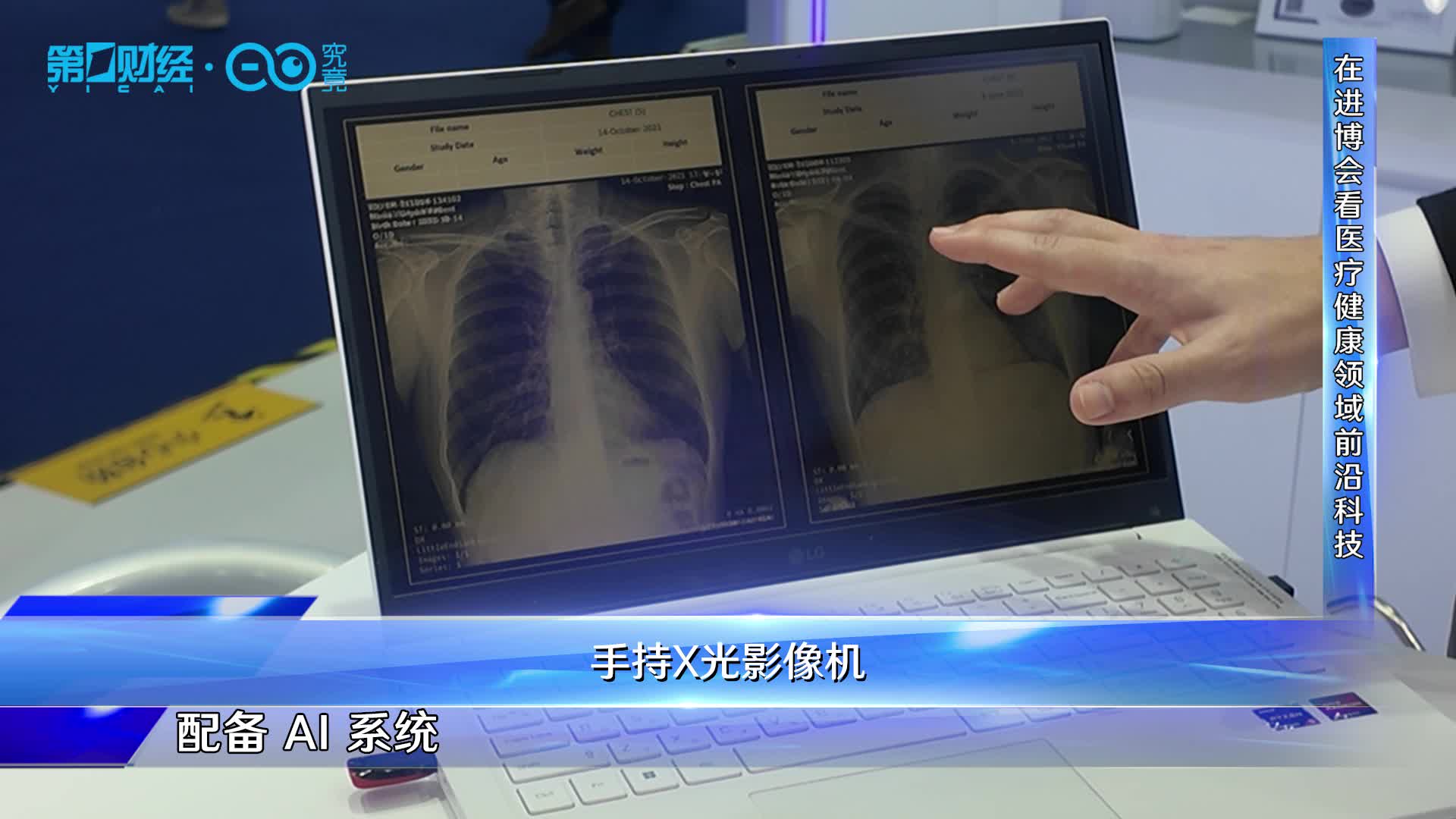

在进博会看医疗健康领域前沿科技

第八届进博会有哪些医疗健康领域的前沿科技?脑机接口、医学影像、面向老年人口的健康养老服务有哪些新亮点?第一财经《首席评论》节目来到进博会医疗器械及医药保健展区、创新孵化专区等进行了现场采访。