分享到:

- 微信

- 微博

在全社会的低碳转型进程中,碳交易市场是一个重要的政策工具,通过价格信号引导企业减少碳排放。近日,中央出台文件为全国碳市场的中长期发展做出时间表和路线图。自此,碳交易市场将发生哪些重要变化?如何激活碳市场的金融属性,撬动更多的资源和力量参与其中?除了全国性的碳市场,地方碳市场还将发挥哪些作用?

《低碳的交响》邀请到中央财经大学绿色金融国际研究院副院长施懿宸、北京绿色交易所总经理助理邹毅做客演播室,共同探讨。

2021年7月,全国碳排放权交易市场启动上线交易。截至2025年9月18日,全国碳排放权交易市场的配额累计成交量达到了7.14亿吨,累计成交额达到了489.61亿元,市场规模全球第一。2025年8月发布的《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》为“十五五”时期全国碳市场建设画出“路线图”,提出“有序扩大覆盖行业范围”、“逐步由强度控制转向总量控制”、“推行免费和有偿相结合的配额分配方式”、“鼓励试点市场先行先试”等重点方向。

2021年7月,全国碳排放权交易市场启动上线交易。截至2025年9月18日,全国碳排放权交易市场的配额累计成交量达到了7.14亿吨,累计成交额达到了489.61亿元,市场规模全球第一。2025年8月发布的《关于推进绿色低碳转型加强全国碳市场建设的意见》为“十五五”时期全国碳市场建设画出“路线图”,提出“有序扩大覆盖行业范围”、“逐步由强度控制转向总量控制”、“推行免费和有偿相结合的配额分配方式”、“鼓励试点市场先行先试”等重点方向。

第一财经:我们将逐渐纳入更多行业进入强制碳减排市场,某种程度上会影响到能源的消费,这和经济增长之间是否会存在矛盾?

施懿宸:我认为是不会的,这是趋势发展的必然,也是我们经济增长想要迈向高质量发展必须走的一条路,绿色低碳是一个非常好的抓手,绿色低碳的高质量的一些行业和企业,在优胜劣败的过程中,甚至他出海可以为我们打下一片江山。

像我们的“新三样”(新能源汽车、锂电池、太阳能电池),这三样在世界都是竞争力是最强的,市值、产值也都是最高的,现在一个关键是有一些贸易壁垒,但是这反过来也代表着我们在这部分做得是非常好的。

第一财经:文件提出:到2027年,要将工业领域主要排放行业全部纳入全国碳排放市场。北京碳市场很早就把工业之外的,如交通、建筑等领域纳入到碳交易市场中,纳入新的行业尤其是不同于工业的领域,你们有哪些经验?

邹毅:在碳排放权交易时,它并不像实物交易,比如买一瓶水是可以看到实物的,碳排放(交易)是一吨一吨的,怎么能保证您的一吨和我的一吨是同样的一吨?所以数据的基础、数据的质量是非常关键的,这样才能保证后来在市场交易时的公平。所以我们也要选择这些数据基础比较好的这些行业,比如电力行业,因为它的整个流程比较规范,它的核算标准也比较成熟。

北京碳市场最开始覆盖的也是重型的工业和能源领域的企业,但是随后实行了动态管理的方式,我们纳入的企业和单位的排放门槛都进行过优化和调整。

目前北京市的重点排放单位,主要来自石化行业、热力、交通、工业和服务业。你所提到的交通运输和建筑业,主要来自交通领域和服务业的重点排放单位,比如交通领域的公交公司、地铁公司,服务业领域虽然排放主体是建筑,但它更多是以法人的形式出现,比如物业公司、博物馆、学校,都在我们的重点排放单位的名单中。

第一财经:2030年是一个时间上的重要转折点。在此之前,碳市场的主要目标是服务于排放的“强度管控”,达峰之后则是以“总量控制”为目标,对于企业的运行、它的KPI,对于碳的价格,对于整体经济的增长等等,会带来哪些深刻的影响?

施懿宸 :碳市场的一个核心逻辑是:过去碳是不用钱的,所以当有一些负的外部性时会让市场失灵,因此国家才会建立碳市场,让这些排放者、使用者付出相对应的成本,以此引导(企业)必须在工艺上做突破,比如说炼钢不能用土法炼钢的方式,他要去考量它的能耗。

所以主持人问了一个非常好的问题,为什么目前有些企业还不是太重视?原因就是现在管的只是排放强度,总量还没管,所以他还在继续排放。但强度的部分——单位的产出的排放,这部分是比较难以规范的,加上现在配额还是免费的,所以企业的压力还不是很大,但是全球包括欧盟都有共识,之后的配额可能是有偿的,而且配额越给越少直到没有配额,所以企业所需要负担的碳成本就会越来越高。

到了2030年之后,压力更大的原因是我们必须要实现2060年的“碳中和”。“碳中和”有三个阶段,第一个就是碳盘查,第二个是碳减排,第三个是碳抵消。所以大家现在开始关注自己的排放量有多大,然后再想办法在生产流程和工艺上做改造,让自己的排放量降低,降到不能再降的时候,就必须通过碳汇。所以在这个部分影响的是我们工业上的生产者,他会开始降低排放,从而去降低能耗。

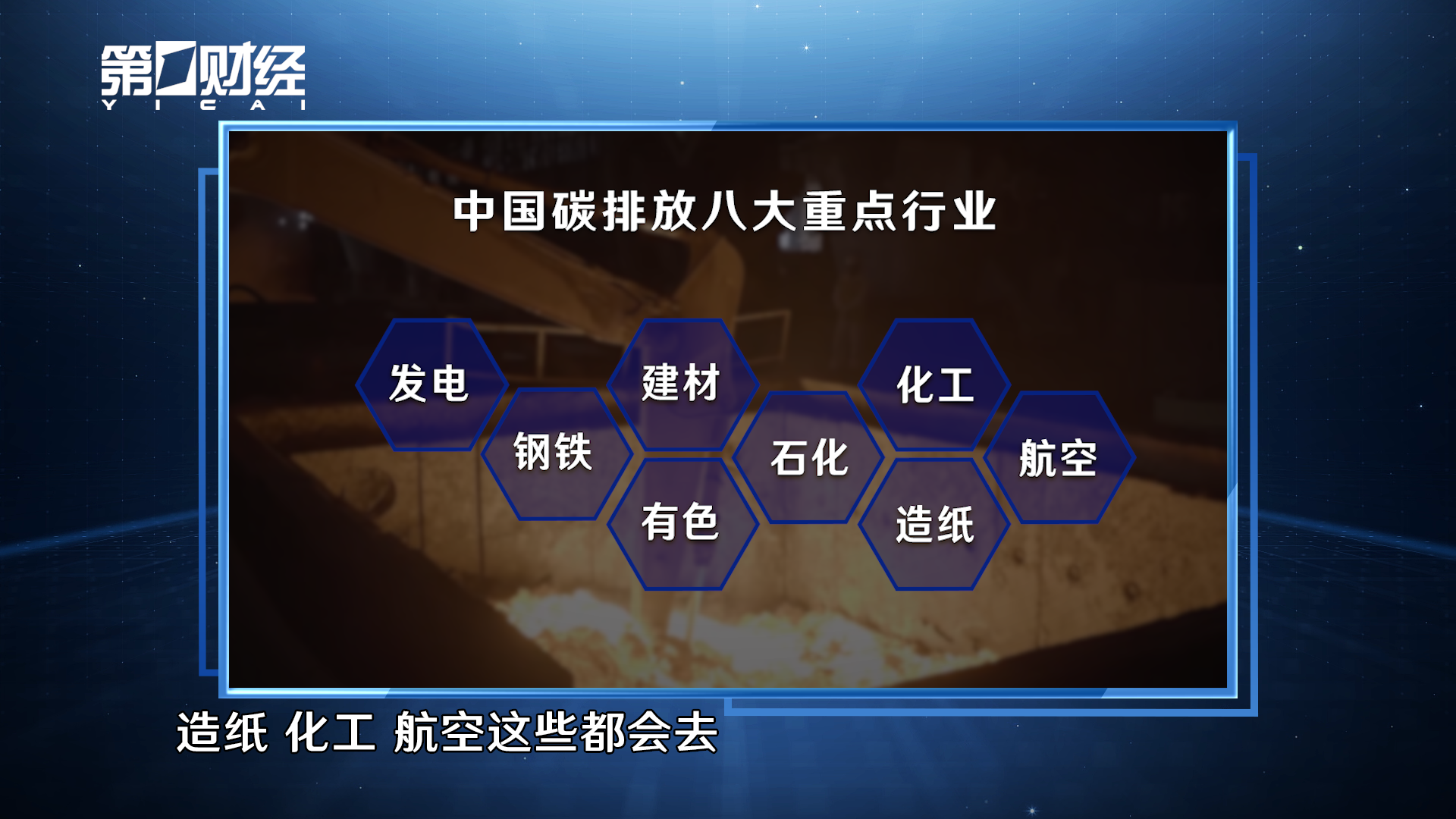

另外一块是北京绿色交易所的CCER(中国核证自愿减排量),因为现在(碳市场)只有四个行业,之后可能连八大行业都会进去,造纸、化工、航空这些都会去,但是在这八大行业之外的行业,很多人还觉得事不关己,减排动力不是那么高,所以北京绿色交易所重启(自愿碳市场)是非常重要的,因为在这八大控排行业之外,你只要减排,能在北京绿色交易所立项,就能把这个碳汇卖给别人,这就有激励性。

最后消费者要开始认同绿色低碳的生活方式,因为兜底的必须是消费者。大家要认同绿色低碳的产品和生活,有需求量之后,厂商和企业才愿意投入更多的R&D(研发经费)在技术上的改造和产品的开发,才能形成规模经济,形成一个良性循环的闭环。

邹毅:基于总量和基于强度的碳市场,最大的区别是我们设置减排目标的逻辑会有一些差别,这是最核心的。设定一个总量,是指这个行业排放的上限就划在那里,如果是基于强度,指的是生产单位产品,要划出来它的排放上限。

比如说钢铁行业,我们对钢铁行业设置总量了,是指整个行业的排放量不能超过一个数值;如果是强度(管控),就是生产一吨钢铁,它的排放不能超过一个数量。设置总量对于减排的确定性会更高一些,因为一个帽子扣下来就是这么多,它限死了。但是对于一些发展中的行业,他们还要根据市场的需求去扩大生产,设置强度管控对他们会比较友好。

所以碳市场是一个工具,在我们社会经济发展的不同阶段,结合不同行业的发展特点,我们刚开始设置总量,之后去往下减,但是“达峰”也是全社会整体的碳排放达峰,一部分行业还要发展,一部分行业已经达峰,所以并不是绝对的一定全是总量,一定全是强度,有时也可以混合在一起使用。

第一财经:关于碳的价格,我们看到全国碳市场从2021年7月启动之初,开盘价只是48元/吨,在2024年一度突破了100元/吨,现在回落到60元/吨左右的价位。您怎么理解价格波动的原理?尤其是今年因为价格回落,很多人就认为是不是减碳的市场出现了“降温”?

施懿宸:文件提出碳市场要“扩大参与者”,让它真的具有一个大家共同可以参与的市场机制,这是一件好事。这时候碳价就由参与者来决定它的价格应该是多少。现在场内(交易)都(集中)在季底或者是年底,这是为了履约需要,价格基本上都是“默许”的,所以它能突破100元/吨。

我们的“3060”包括ESG、绿色金融都是政策由上至下推动,今年碳价确实从100元/吨回落到70元/吨,这时候就会被认为是不是国家不重视“3060”了?其实不是,8月20日的文件恰恰告诉你,他非常重视,所以他要把它变成一个真正的碳市场,所以之后的碳市场会非常有机会。

要让金融机构可以参与,(碳市场)才具有金融属性。因为今天融资的抵押品,不论是房子还是股票,你只要违约了,我就可以去法院申请把它拍卖掉,但现在碳权不行,因为它不在我身上,没办法交易,所以最大的一个关键就是能让金融机构进场交易,拥有底层资产,我们才能真的推广碳金融产品。

像中国人民银行的碳减排抵押工具去做融资,(年利率)1.75%,中国人民银行拿了6000亿,所以只要客户拿出减排量,他就能做融资。但是如果他本身有更多的底层资产,现在不管是资管、保险,还是券商或银行,他们就有很多产品可以做开发。

第一财经:北京绿色交易所近年来的碳交易价格维持在每吨100多元,怎么去提升这个市场的交易活跃度,你们有哪些探索?

邹毅:如何提升市场的活跃度,在《关于推进绿色低碳转型,加强全国碳市场建设的意见》中给了非常明确的方向:丰富交易产品、扩展交易主体、加强市场交易的监管。

在北京的实践过程中,也是一直按照这个思路,在过去十多年的实践中,在主体、产品方面做了很多工作。比如说为什么交通领域的公交公司会被纳进碳市场?因为如果公交公司只纳入固定源,可能就只有它的指挥中心等等,加上移动源之后,很多公交车辆就被纳入到控排范围中。经过这样的调整,市场的主体数量得到了极大的丰富,调整之前北京碳市场的重点排放单位在400-500家,调整之后我们已经达到了800-900家。

北京也建立了鼓励公众层面去减排、绿色低碳生活、绿色低碳消费的碳普惠机制,碳普惠机制下产生的这些减排贡献或者减排量,也可以拿到市场上去交易,是作为一种单独的产品。

同时在金融产品创新方面,北京市在过去的十多年也做过很多尝试,包括在碳资产的质押融资、北京市碳排放权的约定购回交易业务等,这些尝试对于我们促进整体市场的活跃,是非常积极的意义。

第一财经:不同国家和地区的碳市场的接轨,使得我们的价格发现在全球范围生效,您认为有这种必要性吗?以及有可行性吗?

施懿宸:全球碳市场的统一或者整合,它是大家期待的一个方向,但是它有非常多的挑战,并不容易。所以在2024年COP29气候大会上,最亮眼的一点就是启动全球的碳市场。

为什么我们必须参与?原因就是我们如果不参与,就会和欧洲的碳边境税一样,标准是别人制定的,他不是只对我们,对他们本土的欧盟的企业也是一样的标准,只是他用了对他们自己比较有利的标准。所以我想强调的是,我们不能缺席,我们还必须积极参与,甚至变成主导者,让规范和标准有利于我的这些出海企业。

但一定是有自己本土的市场才会有全球市场,各国的市场一定要先有,而且制度完善,还有足够的交易量,然后才会有全球的市场。

2024年1月,全国温室气体自愿减排交易市场正式启动,2025年3月,第一批核证自愿减排量入市交易。数据显示,截至10月初,已经有11个自愿减排项目已经完成了减排量的登记,累计登记减排量1271万吨,市场累计成交量超过了320万吨,累计成交2.68亿元,成交均价为84元/吨。

第一财经:2024年的1月,我们重启了全国自愿减排的交易市场。当下,怎么看待自愿减排市场的作用?

第一财经:2024年的1月,我们重启了全国自愿减排的交易市场。当下,怎么看待自愿减排市场的作用?

邹毅:我国的碳市场体系既包括全国碳排放权交易市场,也包括全国温室气体自愿减排交易市场,这两个市场相互独立,又互联互通。

在2024年自愿减排市场启动后,市场中各类社会主体可以根据国家发布的相关的管理办法,以及一系列配套的文件,根据这些相关的规定去自主自愿地开发温室气体自愿减排交易项目,这些项目产生的减排贡献,经过科学的量化和核证,并且完成申请登记之后,就可以拿到北京绿色交易所去进行交易,来获取减排贡献的收益。

我们的产品就叫CCER(核证自愿减排量),通过这种方式能够更好地支持生态系统碳汇、可再生能源、甲烷利用及节能增效等领域的项目更好地发展。所以自愿碳市场和强制碳市场都是我们国家应对气候变化、实现“双碳”目标的重要的政策工具。

第一财经:施老师您怎么看,自愿碳市场的功能定位和发展前景?

施懿宸:自愿性减排是倾向于市场的、比较逐利的,因为(参与者)本身并不需要减排。那么北京绿色交易所以及一些国家发予资质的第三方碳盘查机构,他们的责任就非常大。因为他们必须要真实地去核实,才能立项。

这部分我觉得很关键的就是必须要罚责。自愿性减排是给(参与者)激励,但是如果你造假,我就必须要给你处罚,这个东西是要对称的。还有方法学的部分,虽然只能抵消5%,但是它确实也会影响到强制碳交易市场的价格,但是慢慢的,当我们的配额在减少,CCER它的空间就更大。

数据是真实的,方法学也大家都认可,这就是一个真的碳信用碳资产,这个是很关键的。

邹毅:减排量的质量是我国温室气体自愿减排交易市场长期稳定健康发展的一个基石。在这方面,我们国家自愿碳市场在设计的时候,也考虑到了很多这方面的因素,也是为未来各种各样的可能打下了非常好的基础。

比如在制度设计上,自愿碳市场更加突出自愿属性,突出诚信管理,政府做的更多是事中和事后的监管,对于弄虚作假的行为严惩重罚,来保证市场产生的这些减排量都是遵循诚信的原则,而且我们的市场是透明的、公开的,这是一个方面。

在技术上,本身也做了很多工作,比如对于经营上可能有一些困难,但是减排效果特别明显的项目免予额外性论证,简化了大家申请自愿减排项目的流程,也降低了大家的成本。部分方法学中也提到数据的联网监测,以此通过这种技术的手段来保证所有的减排量的数据是真实的、准确的。

实际上决定我们这个市场能走多远,或者别人的认可度,或者说我们未来的发展方向,更基础的是我们的数据质量,能不能产生出高质量的减排量来得到更广泛范围内的认可,这需要各个方面大家一同努力,才能够推动我们的自愿碳市场更好地发展。

本期节目

编导 官悦

制片人 尹淑荣

文章作者

对话孟晓苏:稳房地产,我们的工具箱里还有工具丨2026经济展望

让展品变商品:进博会上的创新孵化与市场深耕丨首席评论

在进博会创新孵化专区 捕捉未来科技的“早期信号”

在第八届进博会的创新孵化专区,未来科技的雏形正在形成:从家庭机器人到AI大模型,从智能制造到生活科技......这些创新灵感来自不同的国家与行业,却在同一个舞台上完成从“理念”到“产品”、从“参展商”到“合作方”的跃迁。

在进博会看医疗健康领域前沿科技

第八届进博会有哪些医疗健康领域的前沿科技?脑机接口、医学影像、面向老年人口的健康养老服务有哪些新亮点?第一财经《首席评论》节目来到进博会医疗器械及医药保健展区、创新孵化专区等进行了现场采访。