程实点评四季度数据:增速超预期,中国经济基本康复

居民消费和制造业投资的加速回暖有望进一步增强内生增长动力,叠加经济政策的“不急转弯”,有望为2021年迎来复苏的暖春。

2021:全球经济格局之三大蜕变

全球百年未有之大变局继续深化,中国“双循环”新格局稳步推进,数字经济新时代未来已来。

内需倍增的制度性动力

进一步升级社会保障与公共服务体系,降低居民预防性储蓄动机,将是系统性提升居民消费意愿的核心举措之一。

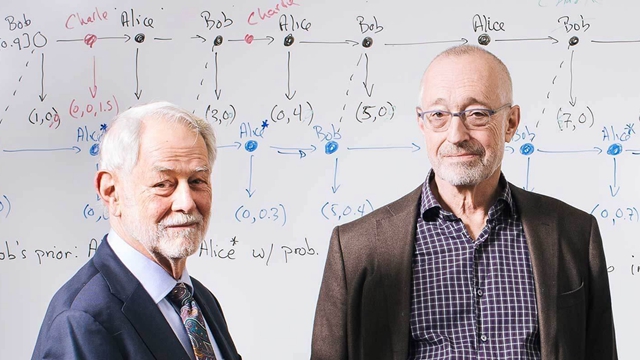

简评2020年诺贝尔经济学奖:大疫之世的半副药方

2020年诺奖,比较微观,可能没有直接提供解决当下问题的学术指引,但依旧提供了寻找长期出路的智慧启迪。

中国经济“双循环”的六大支柱

展望未来,随着六大支柱的确立和巩固,中国经济“双循环”有望畅通运转,平稳发挥化危为机、化变局为新局的战略职能。

新基建:数字经济时代畅通“双循环”的关键

位于两大浪潮的交汇点,新基建不仅有望在“内循环”中加快供需双升级的步伐,亦将有助于巩固和拓展内外循环的多元纽带。有鉴于此,新基建料将成为数字经济时代畅通中国“双循环”的关键。

DCEP:经济“内循环”的未来加速器

DCEP的未来应用预计将加速中国经济“内循环”运转,中国经济金融有望长期保持独特而稀缺的配置价值。

程实:中国经济“双循环”发展,服务贸易“双向生长”

中国经济“双循环”格局料将为中国服务贸易提供主动调整结构的战略契机。通过对接“双循环”,从被动转向主动,从风险转向机遇,中国服务贸易有望开启“双向生长”的新变革。

程实:全球疫情长期化,中国货币政策也在打持久战

面对长期化的全球疫情,中国货币政策打的是一场志在长远的“持久战”,对政策走势的前瞻也需要跳出“速胜论”“速退论”的窠臼,放眼于“战局-战略-战术”的全局推演。

疫情时代的失衡世界:投资向上,政策向下︱实话世经

在疫情时代的新世界,投资与政策预计将因循截然相反的核心逻辑。投资向“上”,循强以求胜,聚力于放大多层次的头部优势,用好失衡中的结构性机遇。政策“向下”,助弱以求稳,能否有力救助民生、再造新均衡,将长远决定复苏路径是“V”“U”,还是“L”形。

程实展望下半年中国经济:人民币资产将是穿越风浪的“压舱石”

对于全球投资者而言,基于中国经济的相对韧性和“黄金三角形”,人民币资产既是穿越疫情大乱局的“压舱石”,更是拥抱时代新机遇的“早班船”。

程实:“控通胀”与“防通缩”的灵活平衡

积极财政仍将担当经济托底、疫情纾困的主力军,两会期间的新一轮财政“组合拳”值得期待。由于中国货币政策料不会跟随欧美超宽松浪潮,人民币汇率有望进一步夯实基底,在疫情引致的新兴市场货币风险涨潮中保持韧性。

程实:美国复工理想丰满现实“骨感”

研究表明,一方面,复工对美国经济的短期提振有限,即使在相对理想的条件下,美国经济在二季度仍将受到深度冲击。另一方面,由于新冠肺炎疫情尚未真正消退,复工的持续性依然存疑,加速复工或将适得其反。

程实:新一轮3.5万亿财政“组合拳”猜想,资金投向决定效力

预算财政赤字率由2.8%上调至3.5%,由此多释放大约7000亿元的财政刺激。年度新增专项债务限额由2.15万亿上调至4万亿左右,多增约1.8万亿。发行特别国债,规模约为1万亿。

程实:复工“新稳态”助力,中国经济长期企稳趋势不变

虽然“慢节奏”或将引致经济增长的短期压力,但是得益于复工“新稳态”的助力,中国经济的长期企稳趋势不会动摇。在复工后半程,非金融的结构性政策有望成为发力重心,因地制宜提高物流运输效率,针对性优化农民工与中小企业的劳雇匹配,料将成为经济战“疫”精准施策的重要内容。

越过历史拐点,中国经济向何处去︱实话世经

以十九大为起点,中国经济迈入新时代,由高速增长阶段转向高质量发展阶段。取代要素投入的扩大,全要素生产率的提升成为中国经济发展的主线。告别“人口红利”和“资源红利”,“知识红利”成为创新驱动的核心支柱。

程实:明年LPR下行空间最高或达50bp

明年上半年,由于政策性降息长期空间受限,定向降准有望成为更为优先的政策工具。市场化降息的可能性或将存在。

程实:降息之后,美国经济何去何从

2019年四季度以及2020年,美国经济仍将位于周期下行阶段,呈现“减速不失速”的特征。

历史拐点上的蹒跚:2020年新兴市场经济展望︱实话世经

蹒跚于三大历史拐点之上,2020年新兴市场的增速预计将继续落于十年周期的低位附近。冷淡增速与火热预期的尖锐反差,将构成2020年新兴市场投资的最大风险。而稳健性则依然是最重要的价值因子,将赋予中国经济以相对优势和资本青睐。

美联储扩表是镇静剂,不是兴奋剂︱实话世经

至少在迈过下一轮压力高峰之前,美联储的扩表操作料将呈现温和中性,对资产价格的整体影响有限。而在迈过压力高峰之后,2020年美国财政部的国债发行节奏将是上述平衡关系的最大扰动项,未来美联储的扩表进程或将据此择机调整。

钱智俊

专注于宏观经济与货币政策研究。他拥有深厚的学术背景和丰富的市场分析经验,曾参与中国金融体系改革、人民币汇率形成机制等重要课题的研究。