分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

根据国家能源局最新数据,2022年,中国可再生能源绿色电力证书(下称“绿证”)的核发数量达到2060万个(对应电量206亿度),较2021年增长135%;交易数量达到969万个(对应电量96.9亿度),较2021年增长15.8倍。

绿证核发及交易量出现如此高速的成长,得益于近年来政府相关部门在“双碳”目标下加强顶层设计、优化激励机制的诸多举措。展望未来,中国绿证市场发展空间广阔,绿证核发与交易量仍将保持高增长态势,为中国能源结构转型及绿色低碳发展提供更强大的激励。

中国的绿证核发与自愿认购制度始于2017年,但前期发展并不顺利。2017~2020年间,全国累计核发绿证约3000万个,但累计认购数量仅有4.3万个,认购率仅有0.1%。显然,在自愿认购的制度安排下,企业缺乏购买绿证的压力和动力,导致绿证需求严重不足。

2020年9月,中国双碳目标公布后,中央加强了能源转型的顶层设计,自上而下明确了能源消耗总量和强度、碳排放强度、非化石能源消费比重等短中长期目标。监管部门不但扩大了绿证核发范围,而且将绿证交易从自愿认购扩展到“绿电消费配额制度”中,允许承担绿电消费配额的市场主体通过购买绿色电力或绿证完成可再生能源消纳责任,加大了购买绿证的“履约需求”(此为增加压力)。

2022年8月15日,国家发改委、统计局和能源局联合发布《关于进一步做好新增可再生能源消费不纳入能源消费总量控制有关工作的通知》(下称《通知》),允许各地区自2021年开始,当年较上一年新增的风电、太阳能发电、水电、生物质发电、地热能发电等可再生能源电力消费可在计算当年能源消费总量时予以扣除,并明确将绿证作为可再生能源电力消费量认定的基本凭证,同时明确绿证原则上可以转让(之前是不得转让)。这些举措进一步扩大了对绿证的实需性需求和投资性需求(此为增加动力)。

这一系列措施的推出,促成了绿证交易在2022年的爆发式成长。尤其是在《通知》发布之后,绿证核发量与交易量皆大幅度上升。2022年8~12月,绿证核发量近1400万个,是当年前7个月核发量的2.1倍;绿证交易量达757万个,是前7个月交易量的3.6倍。2022年全年核发的绿证量占到2017年推出绿证制度以来累计核发量的35%,而当年的绿证交易量更是占到历年累计交易量的94%,足见政策激励与制度设计的作用。

尽管如此,中国绿证核发及交易的绝对量仍然很小。以2022年为例,全年核发的绿证所对应的电量仅占当年可再生能源发电量的0.8%、全社会用电量的0.2%,而绿证交易对应的电量更是只占可再生能源发电量的0.4%、全社会用电量的0.1%。这些数据显示,中国的绿证市场未来仍有数十倍的成长空间。

为充分发掘绿证市场的潜力,政策制定者需持续完善激励机制。这包括两方面,一是持续给市场主体增加使用绿电的压力,如加快提升非再生能源的消费比重,进一步加大市场主体消纳可再生能源的责任等;二是进一步提升市场主体购买绿电的动力,如全面推广100%绿色标签制度(即给100%使用绿电的下游企业的产品或服务提供绿色认证)、明确绿证的资产属性、鼓励金融机构给企业提供以绿证为抵押品的融资服务、鼓励金融机构进入绿证交易市场等。相信这些举措将进一步增加对企业对绿证的需求,提升中国绿证市场的交易量与活跃度,助力中国经济的低碳转型。

(作者系海通国际首席经济学家)

文章作者

浙江清洁能源装机突破1亿千瓦大关

2025年,浙江省清洁能源装机突破1亿千瓦达11715万千瓦,能源结构加速向风、光、水、核多元清洁格局转型,全力推进“双碳”目标与更高水平生态省建设。

A股ESG披露规则再细化,业内称披露应体现财务重要性原则

投资人对企业ESG披露的要求更加具体,简单的“绿色”标签已不足以打动投资人。

茅台集团总经理王莉:坚持完善现代企业治理体系

茅台集团党委副书记、总经理王莉以“全球视野下的茅台ESG实践”为主题发表演讲。

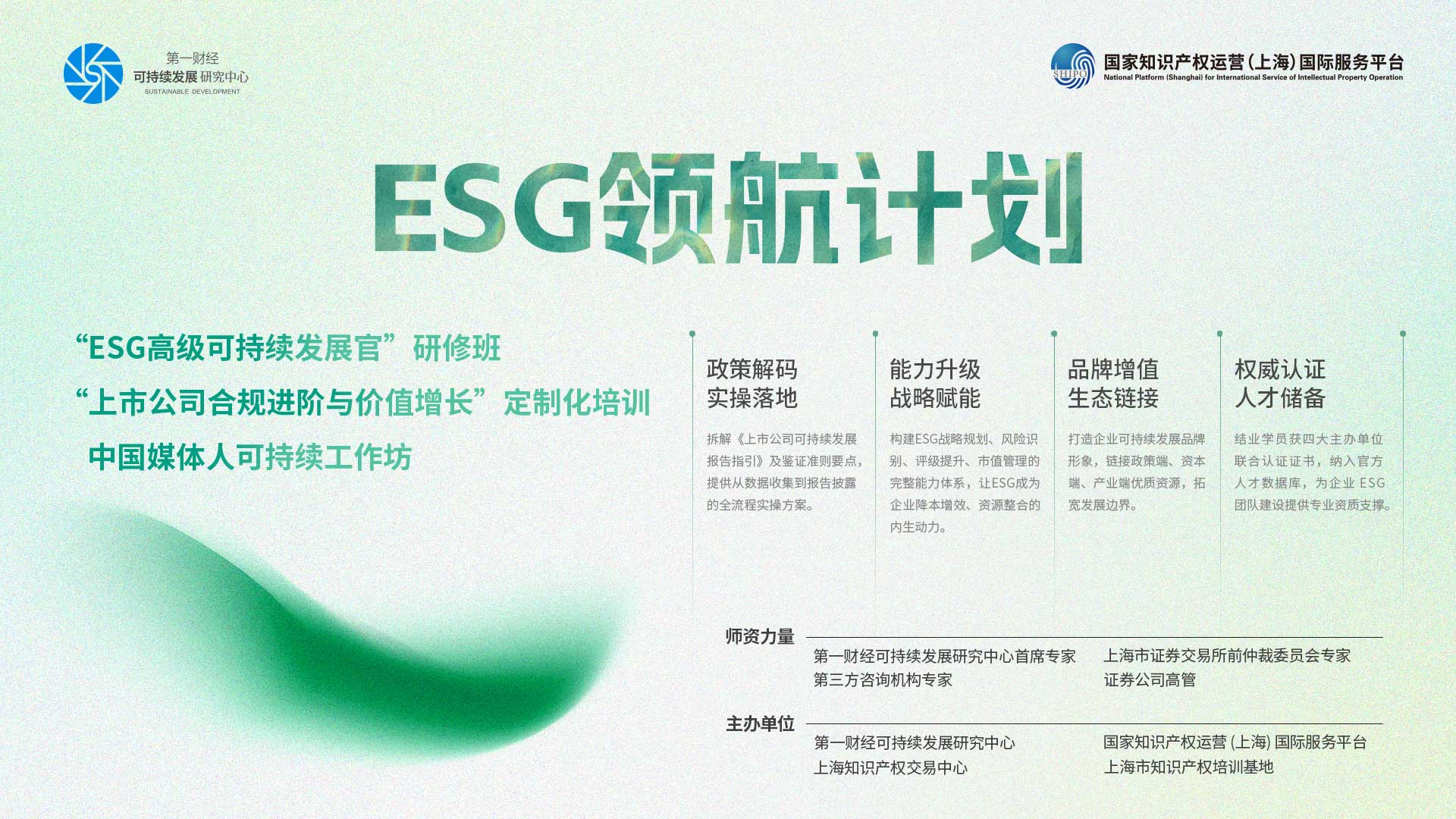

ESG领航计划——上市公司合规进阶与价值增长定制化研修项目

「ESG领航计划」以合规为基石,以能力为支撑,以价值为目标,与企业携手共赴可持续发展新征程,在政策红利与市场机遇中实现高质量增长。

海康威视推进科技公益事业,进一步构建可持续生态

海康威视近日在其STAR科技公益五周年之际,新推出“STAR科技公益安装商伙伴计划”。