分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

今年9月,正好是我国设立第一个自贸试验区满十周年。我国自贸试验区建设十年来,基本制度框架运行日益完善,在全面深化改革、扩大开放、制度创新、辐射带动区域经济发展和服务国家战略等方面发挥了重要作用。站在十周年的新起点上,今后自贸试验区落实好二十大报告所提出的“实施自贸试验区提升战略”,不仅要不断提升自贸试验区市场准入水平、制度创新水平等内容,更要以加快探索建设多功能自贸试验区作为重要突破口,带动自贸试验区其他领域的建设水平不断提升。

自贸试验区是多功能平台

自贸试验区战略定位和发展目标包括为高水平开放先行先试、服务“一带一路”建设等国际合作,促进粤港澳大湾区建设、长三角一体化、京津冀协同发展,提升自贸试验区产业国际竞争力,等等。自贸试验区战略定位和发展目标是多样的,决定了自贸试验区是多功能平台,既是高水平开放平台,又是承接国家战略、国际交流合作的重要平台。要实现这些战略定位和发展目标,需要自贸试验区加快打造形成多种功能。以自贸试验区相关功能形成作为基础,将自贸试验区打造成为战略支点,撬动这些战略定位和发展目标的实现。多功能自贸试验区是指自贸试验区为实现多发展目标而打造多种功能。功能自贸试验区侧重于功能,比如:自贸试验区致力于打造创新、研发设计等能力,培育好产业链生态系统,不断推动产业链竞争力提升。功能自贸试验区虽然地理面积不到120平方公里,但功能强大,有足够力量和能力打造具有国际竞争力的产业链,推动“一带一路”建设,促进粤港澳大湾区建设、长三角一体化、京津冀协同发展。

探索建设多功能自贸试验区意义重大

一是探索建设多功能自贸试验区,有助于增强应对加速演进国际格局的能力。

当前,世界百年未有之大变局加速演进,国际格局加速调整,全球经济发展面临的不确定性增多。自贸试验区作为高水平开放平台,肩负着为推进制度型开放先行先试、服务国家战略等重要使命。面对国际环境的不确定性增多,国际格局大变革,要加快打造多功能自贸试验区,以自贸试验区等高水平开放平台作为战略支点,推动全球治理体系改革和国际经济合作不断走深走实,为不确定性的国际环境注入更多的确定性。

二是探索建设多功能自贸试验区,更加充分发挥自贸试验区辐射带动区域发展和更好服务国家战略的作用。

目前,21个自贸试验区在吸引外资、外贸发展方面均贡献了全国20%左右的比重,不仅为稳外资、稳外贸发挥了重要的作用,而且在辐射带动区域经济发展、服务国家战略中发挥了重要作用,充分发挥了经济发展的“发动机”作用。比如:上海自贸试验区临港新片区自2019年成立以来,主要经济指标保持快速增长,成为上海市经济发展新的增长极。今后,要加快打造多功能自贸试验区,不断增强自贸试验区集聚资源和自身高质量发展的能力,充分发挥辐射带动区域发展的作用。只有自贸试验区自身功能强大,才能有足够吸引力集聚人才、资金、创新等各种要素,才能推动自身高质量发展,才能形成足够力量辐射带动区域发展。

三是探索建设多功能自贸试验区,更加充分发挥自贸试验区各种优势与特色。

我国21个自贸试验区及其各个自贸片区,各有各的区位优势、产业基础。有的片区处于重要的交通枢纽地位;有的片区处于边境,跨境合作便利;有的产业国际竞争力较强;有的正在发展之中。各个自贸试验区围绕产业特色和优势,加快打造形成有助于特色产业发展所需要的功能,不断培育形成独具特色的产业和产业国际竞争力。

四是探索建设多功能自贸试验区,将有助于带动自贸试验区建设水平全面提升。

二十大报告提出的“实施自贸试验区提升战略”,今后落实自贸试验区提升战略,包括提升市场准入水平、贸易投资自由化便利化水平、制度创新水平、发展水平、产业特色鲜明性、服务国家战略大局的能力、辐射带动区域经济发展能力,等等。在提升自贸试验区以上这些水平中,他们之间具有一定的关联性。其中,加快打造多功能自贸试验区,具有牵一发而动全身的作用,能带动自贸试验区其他领域水平的提升,是实施自贸试验区提升战略的重要突破口。

探索建设多功能自贸试验区的举措

一是分类推进。

对于一个自贸试验区,在分别推进“一带一路”建设、服务区域发展和国家战略、提升产业国际竞争力时,对功能要求和开展制度创新的侧重点是不一样的。更何况,各自贸试验区在推进“一带一路”建设、国际合作时,可能与“一带一路”某个或某几个共建国家开展重点领域合作,需要的功能和制度创新更是呈现差异性。因此,在建设多功能自贸试验区时,要根据自贸试验区的不同战略定位和发展目标,针对自贸试验区某阶段发展重点,突出主要功能,分类实施推进。

二是以推进产业链合作作为探索建设多功能自贸试验区的重要内容。

自贸试验区产业链合作,不仅有助于实现自贸试验区促进粤港澳大湾区、长三角一体化、京津冀协同发展等区域发展目标,也有助于促进“一带一路”建设、国际合作,还有助于构建新发展格局。因此,在建设以上不同类型的多功能自贸试验区时,可以将推进自贸试验区产业链合作作为重要内容。

自贸试验区产业链合作,不仅包括自贸试验区与其所在地方、全国其他省市等区外开展合作,也包括自贸试验区与境外开展合作。自贸试验区在开展产业链合作时,要细分与自贸试验区外的产业定位,形成差异化分工。自贸试验区大力发展产业链的高端环节,通过产业链辐射带动自贸试验区外的其他区域发展。很多自贸试验区有机场片区、港口片区等,不仅要充分发挥机场、港口等优势,大力发展国际物流、临空临港产业,还要叠加金融、贸易、创新等功能,不断推动升级发展。

更为重要的是,自贸试验区要打造为产业链发展提供所需要的资金、人才、技术、研发、创新等各种要素的功能,为自贸试验区及其区外的产业发展,提供研发、设计、创新和金融、检测、标准制定、品质认证认可等高端服务和平台。

三是围绕推进产业链合作开展系统集成制度创新,不断提升自贸试验区功能。

产业链包括原材料生产制造、半成品加工制造和产品研发、设计、制造、运输物流等若干环节,只有部分环节布局在自贸试验区。尽管这样,但自贸试验区要着眼于全产业链国际竞争力提升,对标国际高标准的经贸规则标准,针对全产业链和全生命周期开展制度创新,使得产业链所涉及的每一个环节、领域和区域都是按照同一标准来执行,培育形成以创新为重要特征的产业链生态系统竞争新优势。

需要指出的是,自贸试验区与区外开展产业链合作,会跨区域、跨多个市场主体、跨多个政府相关部门、跨期,与境外合作还涉及跨境相关区域和主体。对于推进跨主体、跨区域、跨部门、跨期合作,需要创新运作模式,积极探索运用多元伙伴合作模式对产业链合作开展治理,协调产业链发展理性目标与产业链上主体理性目标,做到产业链发展理性目标与主体理性目标激励相容。为此,要以“共建、共商、共治、共赢”原则,共建产业链合作机制和项目运作协调机制,产业链相关主体平等、共同协商解决产业链跨境合作所面临的问题,都能获得收益,形成产业链合作发展的长效机制。

四是深化自贸试验区合作打造多功能自贸试验区。

某项国家战略推进,既是自贸试验区的重要目标,又需要多个自贸试验区合作形成合力。比如:推进长三角一体化,不仅需要充分发挥上海、江苏、浙江、安徽等自贸试验区作用,也需要这些自贸试验区深入合作,发挥龙头带动作用。上海自贸试验区开展研发设计、提供金融服务等,安徽自贸试验区部分片区则可以针对上海自贸试验区的研发设计进行生产制造,形成以产业链合作带动自贸试验区联动发展的格局,推动长三角一体化。

(作者系国务院发展研究中心对外经济研究部综合研究室主任、研究员)

文章作者

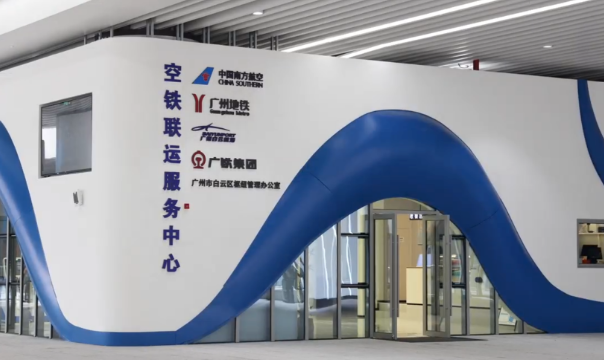

最快5分钟完成值机托运 粤港澳大湾区首个空铁联运服务中心启用

旅客只需刷身份证,就能快速办理值机及行李托运业务,整个流程最快5分钟即可完成。

安徽三条高速同日开通 皖北皖江路网再升级

三条高速总里程超过216公里。

上海市加快推进“五个中心”建设领导小组会议举行

会议听取“五个中心”建设工作情况及明年重点任务安排的汇报。

6家银行被查,违规向房地产项目放贷210亿元

服务国家战略及实体经济数据不实问题整改资金3538亿。

从经济特区到虹桥枢纽:中国开放的五次跃迁

我国开放格局并非五种开放形态的简单替代,而是呈现出“老树新枝”与“新树强根”并存、协同发展的生态系统,推动由商品和要素流动型开放向规则、规制、管理、标准等制度型开放转变。