分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

一组数据,可以呈现临港新片区在上海经济发展中的位置——目前上海全市1/9的规上工业产值在临港、1/4的制造业固定资产投资在临港、1/4的科技产业类重大项目在临港。

8月20日,临港新片区召开“整装再出发迈上新征程”动员部署大会。上海市委常委,临港新片区党工委书记、管委会主任陈金山称,当前,临港新片区正处在从以城市建设为主转向产业发展为主的新阶段,要以更加清晰的思路、更加精准的举措、更有效的方法,为新阶段开启新征程增添新动力、新力量。

前沿产业集群发展

临港新片区构建的前沿产业体系为“4+2+2”,“4”是指集成电路、人工智能、生物医药、民用航空;第一个“2”是临港的传统优势产业智能汽车、高端装备制造;第二个“2”是临港未来发展的产业新能源、新材料。

5年来,临港新片区累计签约前沿科技产业重点项目超570个,涉及投资额超6200亿元。集成电路、生物医药、人工智能、民用航空四大前沿产业总产值年均增长34.1%。

集成电路是临港新片区投资规模最大、产业集聚度最高、产值增长最快的先导产业,5年累计签约总投资额2600亿元,规上工业产值5年翻了6番,预计今年底达到200亿元,并实现产业规模突破400亿元。下一个五年,产业规模的目标是突破1000亿元。

赋能百业的人工智能产业,截至2023年底集聚企业超200家,2023年产业规模达272.8亿元,将力争到2025年,人工智能相关产业规模突破500亿元,吸引各类人才3万人。

在民用航空领域,临港已经集聚了40余家企业,形成了以飞机总装、发动机总装为龙头,多个细分领域齐聚的态势,产值规模达127亿元。目标是至2026年末,支持大飞机C919、ARJ21等批产能力达200架,实现产值规模超400亿元。

同时,以高端装备制造、智能网联汽车为代表的优势产业释放规模效应。智能汽车产业是临港目前产值规模最大、带动效益最强的产业,产值从2019年的314亿元增长到了2023年的2879亿元,2023年智能电动汽车产量达115万辆。力争到2025年,产业规模突破3500亿元,成为世界级智能新能源汽车产业集群。

此外,以新能源、新材料为代表的新兴产业、未来产业抢占先机。临港正在构建涵盖储能系统、集成服务、关键设备、核心技术、核心零部件、示范应用的新能源产业体系。其中,特斯拉上海储能超级工厂预计年产能将达1万台,储能规模近40吉瓦时。而在新材料领域,重点是发展医用高分子、电子信息、新能源汽车、航空航天等新兴行业的国家战略新材料。

陈金山在上述动员部署大会上强调,未来五年务必狠抓改革开放,创造一批高含金量的制度创新成果。要坚定不移地把制度创新摆在首要位置,聚焦跨境金融、跨境数据、高能级航运服务业、增值电信、洋山特殊综合保税区等重点领域,开展更大程度的开放压力测试,努力把临港新片区打造成为国家制度型开放示范区。

同时,务必强化招商引资,打造一批具有行业引领优势的特色产业集群。把产业生态培育和产业发展摆在更为重要的位置,聚焦集成电路、智能汽车、民用航空、高端装备等重点领域,以吸引聚集产业上下游企业为目的,狠抓产业生态的构建,把临港新片区打造成为具有全国影响力的先进制造业基地。

提升全球资源配置能力

随着跨境金融、离岸金融等新兴金融业态的加快发展,高能级航运逐渐补齐短板,数据跨境流通更加便捷高效,新片区“统筹发展在岸业务和离岸业务的重要枢纽、更好利用两个市场两种资源的重要通道”的作用更加凸显。

陈金山表示,未来五年务必突出跨境离岸经济,形成一批新经济发展的特色样板。狠抓国际数据经济产业园建设、跨境和离岸金融开放发展和离岸贸易发展壮大,进一步提升临港新片区特殊经济功能和国际化发展水平。

2023年,上海港超越新加坡成为全球第二大保税LNG加注港。这背后的原因是,2022年3月我国首单国际航行船舶保税LNG“船到船”加注业务落地洋山港。

当前全球航运业数字化、智能化、绿色化加速转型,全球主要港口均积极发力抢占船舶绿色清洁燃料加注市场。目前,保税LNG“船到船”加注范围已经覆盖洋山港所有泊位,并拓展到上海南港及相关锚地。截至2024年7月底,共完成加注114艘次,加注量660636.7立方米。

LNG之外,临港也在发力绿色甲醇燃料加注这一新赛道。4月10日,马士基旗下“阿斯特丽德马士基”轮靠泊洋山港,中国首艘、世界最大的绿色甲醇加注船“海港致远”号为其完成首次“船—船”同步加注作业,上海港又成了全国首个拥有绿色甲醇船对船同步加注能力的港口。

近年来,马士基也参与了沿海捎带、国际中转集拼等多项创新业务。以外资班轮船公司沿海捎带业务试点为例,这是我国国际航运领域开放的一次重要突破。目前,马士基、太平船务、达飞海运等132艘船舶获准开展外资班轮沿海捎带业务,2023年全年沿海捎带箱量累计达到12.8万标箱。

今年以来,临港又推动出口流向沿海捎带业务落地,上半年已带来9.8万标准箱吞吐量,吸引了原在新加坡、釜山等地中转货物在上海港中转,促使头部班轮公司增加在上海港航线布局,提升港口枢纽能级。

航运资源全球配置能力的提升,带动洋山港2023年完成集装箱吞吐量突破2500万标箱,在上海港4900万标准箱中的占比攀升至51%,助力上海港集装箱吞吐量连续14年蝉联全球第一。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

中国离岸金融指数企稳回升,去年离岸跨境人民币收付同比增14%

从规模扩张转向结构优化的信号正在显现。

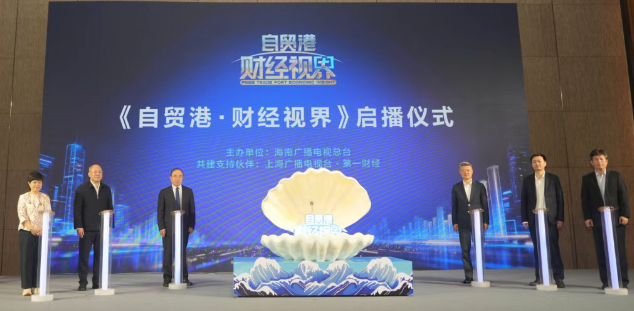

联合打造《自贸港·财经视界》,第一财经深度聚焦海南自贸港封关

海南自由贸易港今天(12月18日)正式启动全岛封关。

《自贸港•财经视界》12月17日在海口正式启播 海南广播电视总台与第一财经联手打造“懂政策、有温度、接地气”的头部财经传播平台

双方将在资源整合、内容共创、智力支持等方面深化合作。

洋山港开港运营20周年,船舶靠港量、货物吞吐量双双创新高

洋山累计查验国际航行船舶破万节点,预计较去年提前12天

从滩涂地到外商投资高地 前海成全球资本竞逐新热土

在全球外国直接投资(FDI)连续两年下滑的背景下,中国以1162.4亿美元实际使用外资额稳居发展中经济体引资榜首。