分享到:

- 微信

- 微博

近日,一名87岁的老人不慎跌入黄浦江后获救。据民警称,老人患有阿尔茨海默病,在被救起后,身上多处骨折,老人已记不起自己是在哪里失足跌落以及如何跌落的过程。

这一事件引发了社会对阿尔茨海默病患者如何照护的关注。阿尔茨海默病是一种神经退行性疾病,早期症状隐匿,诊断不足的情况严重,患者就医时往往病程已处于中重度阶段,无特效药可用。

相关数据显示,在60岁以上老年人中,阿尔茨海默痴呆的发病率在5%以上,而85岁以上老年人中,阿尔茨海默痴呆的发病率更是高达30%。阿尔茨海默病的主要表现除了典型的认知能力以及记忆力下降之外,还有非典型的语言和视空间障碍,并可伴有精神症状。

复旦大学附属华山医院神经内科郁金泰教授对第一财经记者表示:“这类特殊的患者,如脑后部皮质萎缩,会导致视空间能力差,尤其是到了后期的中重度阿尔茨海默,这种空间感差的症状会更为显著,患者会容易迷失方向。”

专家表示,对于阿尔茨海默病患者而言,在确诊前往往有一段漫长的无症状期,这是阻止疾病发生或逆转病程的黄金窗口期。但受限于诊断方法,早期的阿尔茨海默病很难被发现。近年来,已有不少帮助诊断阿尔茨海默病的生物标志物被发现,但这些生物标志物要开发成临床上可用的诊断试剂,还需要经历一个漫长的验证过程。

此外,目前已经在国内获批的两款阿尔茨海默特效药,也仅针对延缓早期阿尔茨海默疾病进展显示出效果,尚无法满足中国大量阿尔茨海默病患者的临床需求。

在这一背景下,专家呼吁一方面亟需开发更多我国自主研发的阿尔茨海默病新靶点和新疗法;另一方面,也需要提升痴呆症的早诊、早筛,加强疾病预防阶段的技术投入。

“阿尔茨海默新靶点的发现离不开对基础研究的持续投入,长期来看,我国一定是需要自主研发的有效药物来应对老龄化的严峻挑战。”专注于老年神经病学研究的复旦大学附属中山医院神经内科钟春玖教授对第一财经记者表示。

为应对我国老年期痴呆患者数量持续增长,以及对个人、家庭和社会带来严峻挑战,今年年初,国家卫健委等15个部门联合印发了《应对老年期痴呆国家行动计划(2024—2030年)》,该计划明确提出,到2030年基本建立老年期痴呆综合连续防控体系,涵盖老年期痴呆预防、筛查、诊疗、康复、照护等多个环节,强化应对老年期痴呆的科技支撑能力,有效控制老年期痴呆患病率增速,建设老年期痴呆友好的社会环境。

根据《中国阿尔茨海默病报告2024》数据,我国现存的阿尔茨海默及其他痴呆患病人数近1700万,这一数据占全球痴呆症患者总数的近30%。阿尔茨海默病是最常见的痴呆类型,占痴呆症病例的60%至80%。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

数十万元阿尔茨海默病疗法纳入首版商保创新药目录,离进医保还远吗

商保创新药目录的积极探索,能为高价药物开辟新空间,并通过“进入商保—收集真实世界数据—过渡到医保”的路径,实现制度衔接。

老年人艾滋病感染比例在上升,防控关口如何向前移

老年人群艾滋病防治面临新的挑战。

当“十五五”遇上老龄化提速,养老金融如何拆解“灰犀牛”难题?

老龄化不是“黑天鹅”,而是一头看得见、摸得着的“灰犀牛”。

浦东构建“大城养老”样板,加速释放万亿元级市场空间

有庞大的养老刚需,也有养老产业基础、创新生态和政策环境

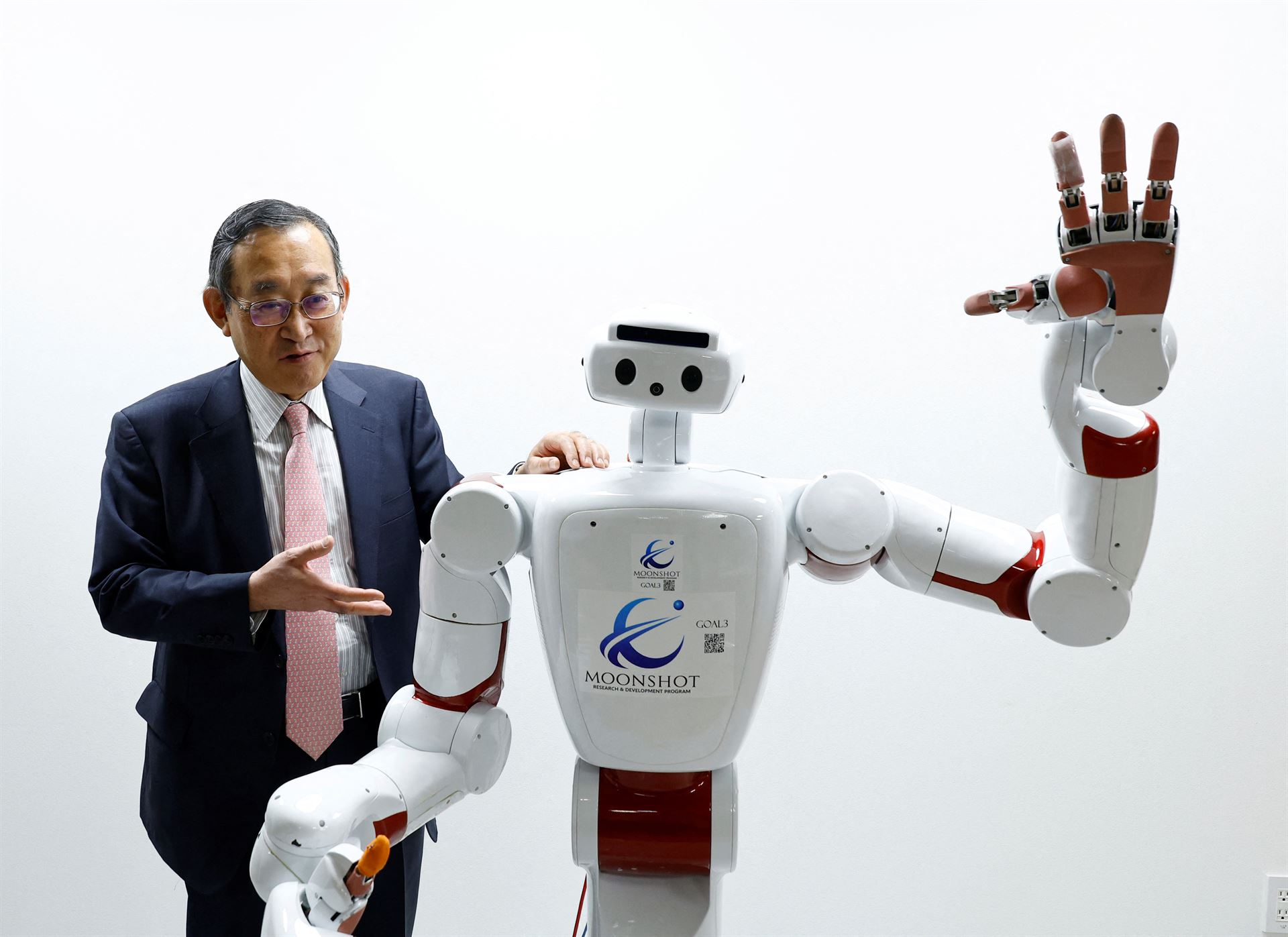

自主移动机器人仍是推动日本医疗护理转型的主力军

自主移动机器人正在从传统物流应用不断演进,成为推动日本医疗体系转型的关键工具。