分享到:

- 微信

- 微博

今年是“十四五”收官之年,“十四五”规划提出建立健全规范的政府举债融资机制,其中,规范地方政府举债融资机制是焦点之一。

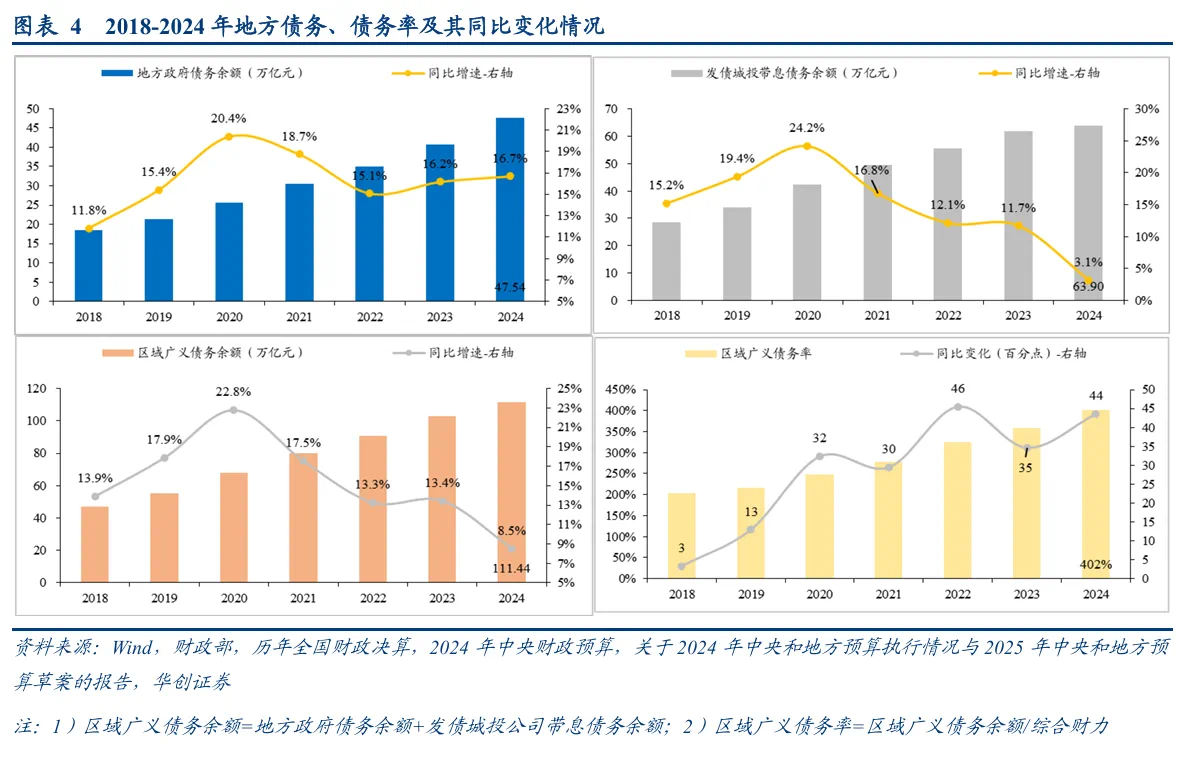

根据财政部数据,“十三五”期末即截至2020年底地方政府债务(下称“地方债”)余额约为25.7万亿元,而“十四五”期间这一数字快速增长,截至2025年5月底约51.3万亿元,这较2020年底地方政府债务余额增长了一倍。目前地方债余额控制在限额(57.9万亿元)之内,风险总体安全可控。

多位地方债专家告诉第一财经,“十四五”时期地方债规模大幅增加,一方面是为应对疫情等冲击,地方政府加大举债将资金投向重大项目建设,从而推动“十四五”时期经济平稳增长,发挥债券资金促进经济社会发展的积极作用。另一方面,为了防范化解地方政府隐性债务风险,“十四五”时期发行了大规模政府债券置换隐性债务,缓释地方当期化债压力、减少利息支出,使得地方政府隐性债务、法定债务“双轨”管理转向全部债务规范透明管理。

“十四五”时期地方债务规模较“十三五”时期翻倍,在地方财政收入增长和经济增长承压之下,“十五五”时期地方举债规模如何适配备受关注。

展望“十五五”,专家们认为,加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制,以及建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制依然是关键,这将使得地方政府债券资金在促发展和防风险中寻求平衡。

地方举债大开前门、严堵后门

为了防范地方政府债务风险,中国在2014年修订预算法时,明确了地方政府融资“开前门、堵后门”思路,即打开地方政府通过发行地方政府债券来融资的“前门”同时,剥离地方政府融资平台公司“政府融资职能”,不允许地方违法违规融资。

在规范地方政府融资机制方面,无疑是在“十四五”时期取得的关键性突破。

根据财政部数据,“十三五”时期(2016年~2020年)新增地方政府债务余额合计约 9.7万亿元,而“十四五”时期的4年5个月(2021年~2025年5月)时间里,新增地方政府债务余额约25.6万亿元,已是“十三五”时期新增债务余额的2.6倍多。

不难发现,地方政府规范融资的“前门”大开。为何“十四五”时期地方政府大规模发行政府债券,债务余额大增?

粤开证券首席经济学家罗志恒告诉第一财经,“十四五”期间地方政府债务规模上升较快,主要源于三方面:一是“十四五”期间面临疫情冲击、人口老龄化少子化影响和房地产调整转型等宏观重大变化,需要财政更大力度予以对冲不确定性,这是财政在发挥国家治理基础和重要支柱的作用;二是从债务和投资驱动转向科技创新和消费驱动的经济发展模式仍在转型的道路上,发展模式导致阶段性债务增加;三是我国积极推进防范化解隐性债务风险,推动了隐性债务显性化,自然体现在法定债务规模上的数字就提高了,这个举措降低了风险。

数据来源:华创证券研报

财达证券常务副总经理胡恒松博士告诉第一财经,“十四五”时期地方债余额快速增长,主要是由于地方政府专项债券发行规模大幅攀升所致。一方面,近些年经济下行压力较大,专项债成为地方政府稳投资、促增长的关键工具,地方政府通过扩大专项债发行来支持基础设施建设、保障性住房等领域。

为了打开地方政府规范融资大门,财政部2015年首次允许地方发行专项债券,即专项债券项目的收益要能够偿还本金利息,偿债资金来源于项目对应的政府性基金收入或专项收入等。

财政部数据显示,“十三五”时期新增专项债券发行规模快速增长,2019年新增专项债券发行规模已经从2015年的不足千亿增至约2.2万亿元。而2020年疫情冲击之下,“十四五”时期每年发行的新增专项债规模在4万亿元左右,其中2025年预计发行4.4万亿元。

中央财经大学教授温来成告诉第一财经,“十四五”时期地方政府债务余额快速增长,主要是面对疫情冲击,通过扩大地方政府投资力度来对冲经济下行压力,维持社会稳定。

胡恒松表示,为化解存量隐性债务风险,“十四五”时期特殊再融资债券重启发行,去年中央实施总额12万亿元一揽子化债政策,通过发行专项债券置换隐性债务,将原本在监管体系之外的隐性债务转化为透明度更高、管理更规范的显性债务,这一过程直接导致“十四五”时期地方政府显性债务余额大幅上升。

根据多家券商机构及财政部公开披露数据,“十四五”时期地方政府预估发行超7万亿元政府债券置换存量隐性债务。

“十四五”时期中央推出一揽子化债政策缓释了地方债务风险,在化解存量隐性债务的同时,中央三令五申严禁新增隐性债务,防止“一边化债、一边新增”,严堵地方违规举债融资“后门”。

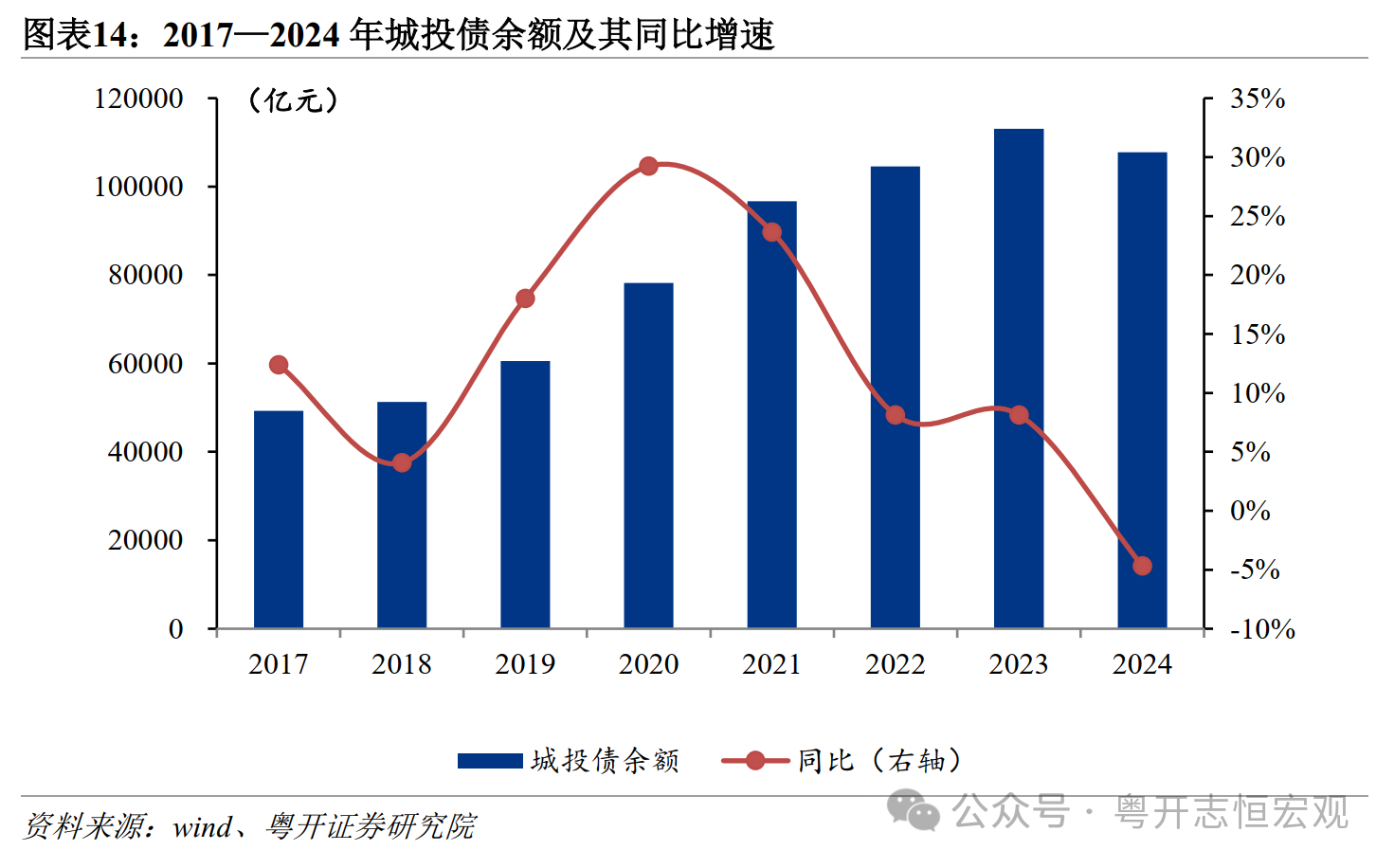

罗志恒表示,“十四五”时期化债成效明显。隐性债务显性化进程加快,隐性债务余额大幅压降。地方通过利率更低的地方政府债券置换存量隐性债务,实现“高息债务低息化”,极大地减轻了地方利息压力。地方政府融资平台公司加速剥离政府融资职能,仅2024年全国“退平台”数量近7000家。融资平台非标债务占比持续压降,债务结构持续优化。另外化债推进下,地方加快加力推进清理拖欠企业账款工作,缓解了企业现金流压力,激发企业主体活力。

“近年地方建立全口径地方债务监测监管体系,债务风险监测取得成效。全口径债务管理更加公开透明,有利于监管部门实时准确地掌握地方债务数据、评估债务风险并采取精准举措,也有利于遏制化债不实和新增隐性债务。”罗志恒说。

除了“十四五”时期在地方化债方面取得重大突破外,中国在健全规范地方政府融资机制方面也取得阶段性进展。

罗志恒表示,比如,地方债务管理框架更加精细化,专项债实施穿透式监管、动态调整投向领域,并扩大资本金使用范围,提高了资金使用效率。地方债务风险防控体系逐步完善,通过全口径债务监测、高风险地区名单动态管理等措施,增强了债务透明度与可控性。

尽管“十四五”时期地方债余额快速攀升,但财政部多次表态,目前我国地方政府债务风险总体可控。

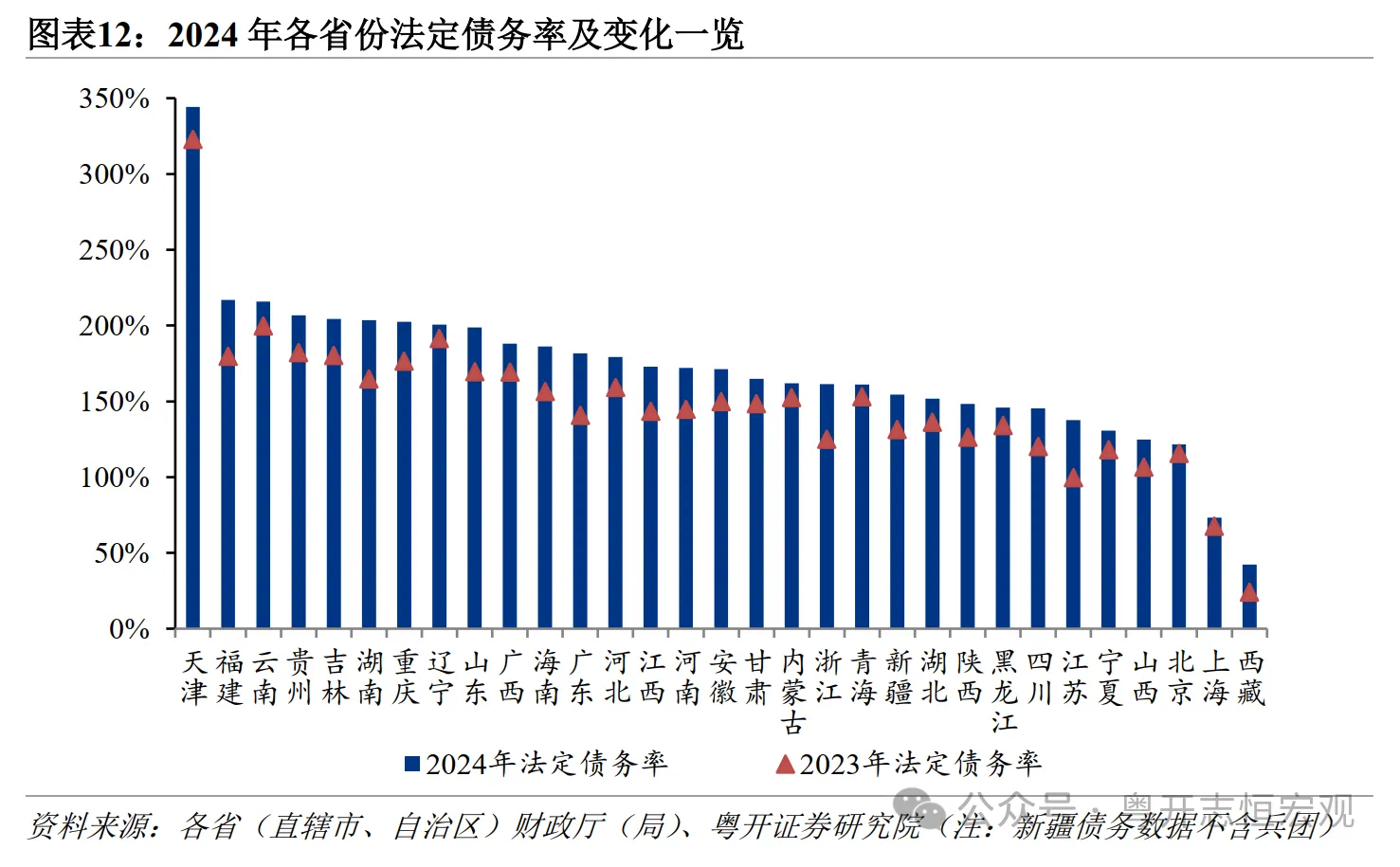

上图来自粤开证券研究院研报

胡恒松表示,当前,地方政府债务风险相对较低,处于可控范围。尽管债务余额的增幅较为显著,但由于整体债务成本偏低,且大部分债务年限均在10年、15年以上,对于地方政府的债务压力在短期内不会很大。同时,在当前12万亿化债政策的支持下,地方债务的结构得到了明显改善,有效降低了短期偿债压力。

“十五五”应关注哪些重点

罗志恒认为,“十四五”时期在健全规范地方政府融资体制方面取得阶段性进展,但依然存在短板。比如,部分地方专项债项目收益测算虚高、隐性债务变相新增等现象尚未根除,这反映出“借、用、管、还”全链条管理仍需加强。总体看,举债融资机制已从“规模控制”迈向“质量管控”,需在“十五五”时期进一步健全项目全生命周期绩效评价体系,真正实现“举债必问效、无效必问责”的硬约束。

在罗志恒看来,“十五五”时期地方债管理将面临深刻转型,其中需要着力解决的一大核心矛盾,是债务可持续性与财政空间的平衡问题。随着地方政府债务规模持续扩大,付息支出占财政支出的比重上升,部分中西部地区存在付息支出影响民生支出的情况,亟需建立债务规模与财政可持续性相匹配的动态调节机制。

温来成认为,在管控好债务风险的前提下,“十五五”时期仍要高效利用债务资金来促发展。另外,也要吸取一些高负债国家经验教训,使得政府举债规模在财政和经济之间实现良性循环,走可持续发展道路。

尽管隐性债务面临持续高压监管态势,但仍有一些地方违规举债形成新增隐性债务。

比如,近期审计署公开披露,在地方债务风险方面,重点审计的9省2023年3月以来,仍存在违规新增隐性债务的行为,主要用于政府投资、偿还债务、补充财力等。5个地区指定国企垫资建设、承诺由财政资金偿还等,新增政府隐性债务59.09亿元。11 个地区15户融资平台新增隐性债务1.5亿元。

“隐性债务新增的体制机制诱因尚未根除。在‘扩投资稳增长’压力以及土地出让收入下行的背景下,部分地区仍可能通过新设平台、政府购买服务、PPP异化等新变相举债。”罗志恒说。

胡恒松表示,尽管部分地区存在通过监管外方式新增隐性债务的情况,但从规模看,尚未对整体隐债化解工作形成实质性影响。虽然此类问题仅是局部区域的个别行为,但仍然需要高度重视,在财政收入增长放缓的大背景下,部分地方政府及国有企业,仍然有一定的负债冲动。

他认为,从健全防范化解地方债务风险长效机制出发,核心仍需从供需两端从严把控。需求端应持续规范地方政府和城投公司举债条件,压缩违规融资空间;供给端需强化对银行等金融机构资金流向的清查,严防资金违规流入政府隐性债务领域。

罗志恒表示,当前城投公司市场化转型面临“形转神不转”困境。当前城投公司“退平台”更多是为了完成政策要求,大多数平台公司尚未完成实质性转型,部分城投企业转型条件尚不成熟,需通过混合所有制改革、特许经营权授予等方式增强造血能力。

“建议加快推动城投融资平台向国有投资运营公司转型,通过引入社会资本、优化公司治理结构等方式,提升运营效率和服务水平。对于转型中的城投公司,要加强对融资平台公司债务的综合治理,核心是要剥离其政府融资职能,整合经营性资产,推动城投融资平台公司转型为经营性国有企业,逐步成为不依赖政府信用、财务自主可持续的市场化企业。对于转型完成后的城投公司,要划清企业与政府的界限,厘清债权债务,项目建设、运营、投融资由企业自主决策。”罗志恒说。

胡恒松认为,“十五五”时期,地方债务存量化解问题仍应作为重中之重。2020年地方债放量时发行的十年期、十五年期债券已进入本金偿还期,整个“十五五”时期每年均需要偿还一定数额的本金,对地方政府构成了不小压力。

“债务化解方式仍有待进一步丰富,当前主要依赖发行再融资债券兑付到期本金,通过延长还款年限缓解压力,且无刚性兑付要求。这种方式虽能解决短期问题,但长远来看会导致整体债务规模只增不减。建议在部分区域开展试点,探索提前清偿债券路径,以此将区域债券额度稳定在合理区间,从源头上遏制债务风险累积。”胡恒松说。

去年8月,中央财办分管日常工作的副主任韩文秀发表《深化财税体制改革》一文,解读党的二十届三中全会财税改革相关部署。他表示,健全政府债务管理体系。按照统筹发展和安全要求,完善政府债务管理制度,更好发挥债券资金促进经济社会发展的积极作用。其中四大重要核心任务分别是加快建立同高质量发展相适应的政府债务管理机制;建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制;加强地方政府专项债券管理;加快地方融资平台改革转型。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com