分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者付一夫,苏商银行特约研究员)

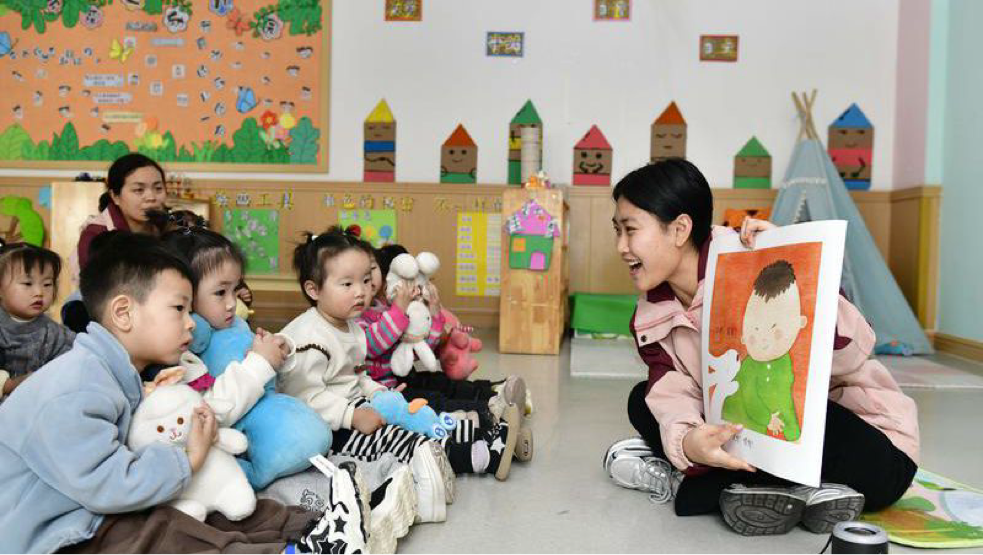

日前,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发《育儿补贴制度实施方案》(后文简称《方案》),明确从2025年1月1日起,对符合法律法规规定生育的3周岁以下婴幼儿按年发放补贴,每孩每年3600元直至年满3周岁。2025年1月1日前出生、不满3周岁的婴幼儿也可按应补贴月数折算领取补贴,例如2023年12月出生的婴幼儿可领取24个月补贴共计7200元。国家卫生健康委负责人指出,这是一项全国性重要民生政策,多家券商研究数据表明,预计每年惠及2000多万个婴幼儿家庭,将直接降低家庭生育养育成本。

一、政策背景与现实意义

当前人口生育意愿走低已成为全球性挑战。从欧洲的德国、法国到亚洲的日本、韩国,许多国家深陷“少子老龄化”困境,引发劳动力短缺、养老压力增大等问题。

据测算,全国0至2岁婴儿年均养育成本达2.45万元,经济压力成为生育决策的最大障碍。我国自2022年起实施3岁以下婴幼儿照护个人所得税专项附加扣除,此次《方案》的出台,标志着生育支持从“减税”向“现金直补”升级,形成多层次政策体系。

事实上,今年以来我国关于发放生育津贴的政策呼吁一直都是接连不断。早在3月5日的《政府工作报告》中就已明确提到,要“制定促进生育政策,发放育儿补贴,大力发展托幼一体服务,增加普惠托育服务供给”,彰显出高层对于提振居民生育意愿的高度重视。

二、《方案》与过往政策的三点不同

(一)全国统一标准:从“地方试点”到“全国一盘棋”

此前,全国已有20多个省份探索育儿补贴政策,但各地标准差异显著。此次《方案》由党中央、国务院统筹设计,确立国家基础标准和总体框架,明确中央财政对东中西部地区按比例补助,地方可结合财力适当提标。这一设计既保障了政策普惠性,又为地方差异化实施留出空间,例如内蒙古呼和浩特在国家补贴基础上,对三孩家庭额外发放10万元补贴(分10年发放)。政策效力从“地方探索”上升为“国家层面”,显著提升了权威性和公平性。

(二)首孩纳入补贴:从“鼓励多孩”到“全周期支持”

地方实践中,育儿补贴多聚焦二孩、三孩。“增量激励模式虽能短期内刺激多孩生育,但忽视了首孩作为家庭生育决策起点的关键作用。

《方案》突破性地将首孩纳入补贴范畴,实现“一视同仁”的支持。这一设计体现了政策的普惠性和公平性,覆盖从首孩到多孩的全生育周期,有助于缓解年轻夫妇的生育顾虑。首孩生育是家庭生育决策的 “门槛”,保障好首孩生育对后续生育意愿有积极传导效应。

(三)时间向前覆盖:从 “未来导向” 到 “历史衔接”

与地方政策普遍“向后覆盖”(仅针对政策实施后出生的婴幼儿)不同,《方案》明确2025年1月1日前出生、未满3周岁的婴幼儿同样可申领补贴。这种“向前覆盖”的设计,使更多家庭及时享受政策红利。

这一创新体现了政策的人文关怀。不仅减轻了存量家庭的养育负担,更彰显了政府对生育行为的全周期支持。

四、政策预期与长远价值

《方案》的出台具有多重战略意义。一方面,可以在一定程度上提振消费。当家庭获得育儿补贴后,这笔资金往往会被用于与育儿相关的消费领域,如购买母婴产品、儿童玩具、教育产品等,同时也可能会改善家庭的生活条件,如增加家庭旅游等消费。这些消费行为显然能够带动相关产业的发展,促进国内大循环的畅通运行。另一方面,可以营造更好的生育氛围传递“国家支持生育”的信号,有助于重塑社会生育观念,缓解年轻人的生育焦虑。

总而言之,育儿补贴政策在当前社会背景下对于提振生育具有不可忽视的重要意义,而《方案》的出台更是我国人口领域重大利好,它通过降低生育成本、增强生育意愿、提振消费、营造生育友好氛围等多个方面,为解决我国人口生育问题切实提供了有力的支持。

为了能够充分发挥育儿补贴政策的作用,还需要进一步完善相关政策体系,并加强政策的落实和监管,以此来确保补贴资金能够精准、有效地发放到家庭手中。此外,还需要结合其他生育支持措施,如发展托育服务、优化教育资源配置、保障女性就业权益等,形成全方位、多层次的生育支持体系,继而全方位、多层次地促进我国人口长期均衡发展。

第一财经一财号独家首发,本文仅代表作者观点。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

上海人大代表建议破解入境购物“有客无购”难题

在当前入境旅游市场快速复苏的背景下,聚焦国货化妆品品类,在沪规划建设世界级入境零售功能区,不仅能够有效承接并转化入境客流红利,更能成为向世界展示“中国制造”品质与创新的重要窗口。

越来越多村社发钱奖励生娃,广东出生人口超沪苏浙之和

一些企业纷纷出台鼓励员工生育的措施。

下周关注丨2025年12月CPI、PPI数据将公布,这些投资机会最靠谱

2026年育儿补贴下周一起全面开放申领;2026年国际消费电子展大幕将启。

老有所依|12年送餐里程绕地球7圈!老年食堂的坚守与挑战

一场关于“养老餐盘”的可持续探索正在进行。

全国人大建议强化育儿补贴等补助资金申领资格核查,规范发放

千亿育儿补贴进入发放高峰期