分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

城楼下火光熊熊,万军兵到,各路诸侯赶来勤王,城楼上,褒姒前仰后合地笑,她身后的幽王,西周王朝有名的昏君,捻着胡子,喜滋滋地看着美人,不知祸之将至。“烽火戏诸侯”,自从司马迁记下这件事后,流传至今,仍是一个关于昏君丧国、祸水红颜的故事。

祸水红颜故事的定型,反映了一种对女性的不友好态度。女性、美色被认为败坏了男性固有的优良品质,如节制、勇敢、家国责任感,等等。这类情节,用一个今天已从学术界扩散至大众话语的说法,可称是“厌女”的表现。《三国演义》和《水浒传》,这两部对中国人的精神世界影响至深的小说,都有赤裸裸的厌女情节。《水浒传》里石秀杨雄杀潘巧云的故事太有名,就不提了,《三国演义》里的连环计,王允借貂蝉之力离间董卓和吕布的关系,导致吕布刺杀残暴的董卓,貂蝉在这段故事里看起来是大英雄。然而毛宗岗却在批本内批了这样一句话:

“双股剑、青龙刀、丈八蛇矛,俱不及女将军兵器。今日之好色者,仔细仔细!”

在毛宗岗的心目中,比起防范邪恶的军阀,更主要的事情居然是防范“祸水红颜”,因为女人会破坏男人之间的纽带关系。董卓和吕布本来是互相依靠的义父子,却因一个貂蝉而反目成仇。这一“带节奏”,直接导致《三国演义》留给女性的一丁点高光也瞬间灭掉,书中出现的其他女性,如吕布之妻、徐庶之母、张绣之婶,等等,不论如何表现,都是因男人的成就而获得肯定,因男人的耻辱而遭贬低。

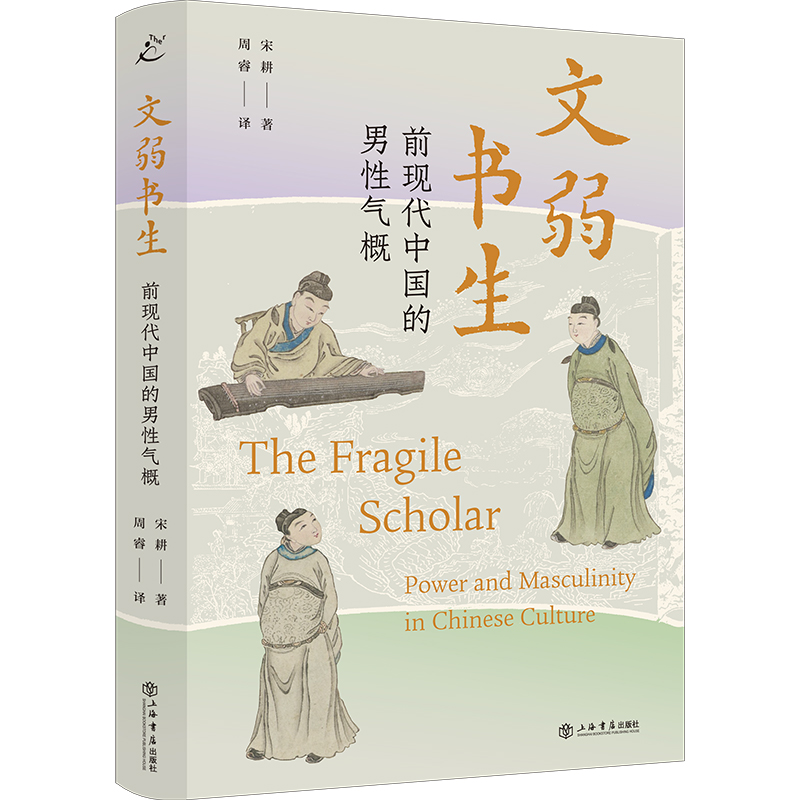

那么“文弱书生”——那种相貌女性化的男人,在前现代的文艺作品和故事中出现,又是怎么回事?他们的存在,意味着传统的父权社会对女性的一种“让步”吗?宋耕在他的《文弱书生:前现代中国的男性气概》里,就《西厢记》的分析结论是:没有本质区别,厌女仍是主流。

读《文弱书生》,就会想到学生时代度暑假时的我奶奶。那时,沙发上堆满了刚借来的《三国演义》《水浒传》,还有《烽火戏诸侯》等各色连环画,我就趴在那里,看里面的将军、皇帝、首领、军师、侠士围绕着“英雄好汉”叙述的故事,而我奶奶就坐在沙发的另一端,津津有味地看电视里的戏曲。她特别爱看那些“小生”,他们施着红妆,描深眼线,他们爱哭,爱甩袖子,他们性格脆弱,拿一封信都是哆哆嗦嗦的。

我奶奶总爱看有这类角色出场的戏——如果我没记错,通常都是《西厢记》这种有着一根爱情线索的戏,才子配佳人,往往很风趣,文弱书生集俊秀和文弱于一身,对女性很客气,很尊重,同时因为是才子而获得女性的爱慕。似乎在那样的故事里,男人和女人是可以平等对话的,在打情骂俏的时候,画风是美好的。

据《文弱书生》所说,“才子佳人”故事起于元杂剧,在明清之后有了变化,男主角朝着文武双全的方向演变。明代汤显祖的《牡丹亭》,21世纪以来受到不少推崇,讲的虽然也是一男一女的爱情戏,但是故事格局要比《西厢记》大得多。《西厢记》则是元杂剧里的代表,张生作为“文弱书生”的形象,其边缘被切割得齐整光滑,使《西厢记》之才子佳人故事的“模式”感十足。

在《文弱书生》的解读中,自屈原始,中国文人中就存在着一种集体无意识,即“士人”的“自我去势化”;鉴于君臣格局的伦理固化,臣在君面前,再阳刚也是阴柔的,君臣的关系和父权制社会里夫妻的关系同构。“文弱书生”的出现,是男性气概的“去势化”的一个集中体现。

正如模式化的童话“小红帽”“灰姑娘”会有早期版本(情节更为暗黑),男女功能模式化的元杂剧《西厢记》也有更早的渊源。在这些渊源里,唐传奇《莺莺传》是最重要者,《莺莺传》的主题,是一个神秘女子莺莺诱惑张生,经过一番戏剧化的较量,张生识破了真相,抛弃了她。这本是一个具有“教育意义”的故事。

之后就开始演变。《西厢记》中的才子张生之“才”,与他的身体、容貌的秀丽相匹配,这样一种组合显得极为自然,一个“雌柔化”的男主角,很能体现士人“自我去势”这一洞见。但是,《文弱书生》在讨论“才子”和儒家君子理想的关系时,又指出张生的举止是“公然拂逆儒家的礼教”的,因为张生初遇崔莺莺时,就被她的容貌所迷而展开了意淫;进而,二人的关系发展为赤裸裸的床笫之欢。《西厢记》里的名诗名句带有明显的性意味,这与儒家推崇的严厉、节制的君子之风大相径庭。然而,宋耕最后还是把才子的越轨性统合到君子叙事之中:

“言情剧中那些看似反传统的‘才子’形象,从未越过主流意识形态所能容忍的雷池半步。最终‘才子’不可避免地为主流意识形态收编并纳入‘君子’养成的正轨之中。”

这样的判断大约缘于几方面的证据:首先,张生虽然体弱但出身好,是一个“寒门士子”,拥有“侍奉主上、报效国家、造福苍生的政治抱负”;其次,张生也时时把君子话语挂在嘴上,从儒家的理想男性人格出发来评定莺莺的种种表现;还有,张生最后是考取功名,“带着官衔、名望和财富回来迎娶莺莺”。这个大团圆的结局,把之前的各种越轨都给一笔勾销了。

元杂剧的作者大多来自宋代,在故事创作中可以合理地推断出宋代的气息。在宋代,“文”的力量被大大地强化,所谓“中国转向内在”。宋代确立了科举考试制度,“十年寒窗无人问,一举成名天下知”式的理想被树立起来,“文弱”和儒生的理想化人格之间是兼容的。另一重历史背景同样合理:到南宋,理学兴盛的环境下,有知识的人们背负着丧失中原的创伤记忆,在精神上寻求向内的出路,故而趋向性格的“雌柔化”。进入元代,蒙古人统治了华夏全境,南人所处的位置就体现了他们的政治无能,居于“阴”位。宋耕认为:

“经历的羞辱、惊骇、幻灭与震怒,不可避免地使得元朝男性气质建构和男性主体性的话语迥异于前朝各代。中国历史上,这一时段异乎寻常,但也因此特具启发意义,正是这一时段里,‘才子’形象才得以催生固化。”

宋耕分析了《西厢记》里的一场重头戏:叛将孙飞虎发兵围攻崔家,张生用一纸书信请来援兵解围。这场戏显示了“文高于武”的含义,文人可以指示武将做什么事情。后面对《西厢记》中张郑之争的解析是最有意思的:在《西厢记》的高潮阶段,张生和一个傲慢的纨绔子弟郑恒同时追求莺莺,崔夫人准备把女儿许给郑,为的是缔结崔郑两家的豪门贵族纽带。而这时,张生考试得中,扭转了竞争的格局,加上好友杜将军的帮助,张生笑到了最后,郑恒“触树而亡”。

宋耕发问:张生到底是“为莺莺而战,还是战胜莺莺?”既然是两个男人想争夺一个女子,若是按照西方悠久的浪漫骑士传统,他们该各自向这位女子邀宠献忠,或彼此决斗,然而在《西厢记》里,莺莺是一个几乎沉默的女主角,她无力就选谁不选谁发声。她的命运操在母亲手里,戏份则被那位红娘抢去。红娘代表“好人”的一方斥责“反派”郑恒,话语方式则是我们最为习见的“捧一踩一”:

“君瑞是君子清贤,郑恒是小人浊民……你值一分,他是百十分,萤火焉能比月轮?”

我奶奶那时最爱看红娘,被她那喋喋利口逗得合不拢嘴。红娘是个受到不少研究的人物,但《文弱书生》强调的是性别格局,指出崔莺莺是一个“被战胜”的角色,她没有从两个男人的争斗中得到任何优越感,而只是被动地等待着尘埃落定,自己的归属落定。这是一个作为男性欲望对象的女性,前现代父权制社会里别无选择的女性。而要是让一个严苛的毛宗岗来点评,他或许还要不屑,还要忿然:两个男人为争一个女子而一胜一死,“今日之好色者,仔细仔细!”

一代汉学奇才高罗佩,写有《中国古代房内考》,其中说到,“白脸窄肩、文弱多愁的少年书生模样”,是中国才子佳人小说戏剧里大多数男主角的形象,他们的性格特点是流连于书籍,热衷侍花弄草,同时体弱多病,稍遇一些不如意就躺下了。宋耕引用了此语,不过没有续说高罗佩对此现象所持的态度。高认为,中国的性风俗本来很自由开放,是在唐代以后开始狭隘起来的,他把北宋看作收紧的开端,北宋一些学者重新检视儒家典籍,对两性禁忌大加阐释,推行类似后来西方加尔文主义那样严苛的道德风纪。对于元以来的“文弱书生”,高罗佩决然否定,认为是走畸的审美。

宋耕从性别角度,对《西厢记》的分析定位也是否定的。在本质上,它和《三国演义》《水浒传》里的厌女倾向并无区别,一身雌柔气质的“才子”,仍然要靠十年寒窗、金榜题名加持,成为君臣格局、父权体制里的一名在上者,才可以享有金玉良缘故事,并被传诵开去。

《文弱书生》一书唤起了我对奶奶和对我看过的那些连环画的回忆。作为男人,我不太琢磨我所接受的英雄叙事里含有的父权制因素。故事就是那些人讲、那些人写的,文学文本的产出者基本上都是男人,吕布、马超、李逵、武松这些大男主的兵刃下血光飞溅,往往杀向女性甚至孩子。一位女性读者也许看到这种情节就会丢弃整本书,反过来,我对那些缺乏阳刚之气的、雌柔的男主则一向无感。

带着这种根本性的趣味分歧,所有人把《西厢记》《三国演义》《水浒传》所描绘的前现代世界抛在了身后。我们只能向前,面前展开的是一个性别关系急剧重建的年代,一个性别被视为一种身份、可以由自己决定的年代。人们多少可以庆贺一下这一决定权的到手,并把众多不合意的现象,追溯到前300年里文艺作品中的厌女倾向。《文弱书生》所探讨的男子气概,其表现无论是雄伟还是雌柔,都发生在一个对待女性很不友好的“前现代中国”。

生于1877年的德国作家黑塞,对东方文化是很憧憬的。文首所说的“烽火戏诸侯”故事,黑塞“重写”过,写于1929年。他上来就说,红颜祸水的故事,在古代中国很少见,周幽王是其中之一。然后他说,幽王是个有为之君,他接受臣下的建议兴建烽火台,他奖励工匠,激勉将士,他在烽火台建成规模后制订了演习计划,亲自擂鼓,全国动员,连续三天,都城的人们如同过节一样。而褒姒,他的妻子,像个小女孩一样地欢呼雀跃。当盛宴散去,褒姒提出还想再来一次时,周幽王为难了,他知道演习事关重大,不能儿戏,可是在妻子和家国利益之间,他还是选择了牺牲后者。

故事的结尾照旧,幽王擂鼓点火而没有诸侯前来,他和褒姒都被杀了。但这是一篇对女性友好的故事。没有昏庸的国王、任性的宠妃,整个悲剧里没有人能够受到责备。要是古代的中国故事能多一些富有人情味的讲法,我们继承到的性别关系遗产大概也会有些变数。

《文弱书生:前现代中国的男性气概》

宋耕 著

上海书店出版社·也人2025年6月版