分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

《狐仙崇拜:中国封建王朝晚期的民间信仰与民众心理》

[加] 康笑菲 著 姚政志 译

读客文化·海南出版社 2025年3月

“你这个狐狸精。”这句台词一度经常出现在影视剧作品中,无论是男女爱情剧还是家庭伦理剧。在大众印象里,狐狸似乎一直跟魅惑、狡诈、邪恶脱不开干系。狐狸是天性如此,还是被“污名化”了呢?

华盛顿大学的康笑菲副教授从祖辈早年的狐仙信仰入手,查阅明清及民国时期的笔记小说中大量狐仙故事,发现在当时的民间视角中,狐仙既可能带来祸害,也可能带来好运和财富。

对于中国人来说,狐狸的形象亦正亦邪,长期就有“模棱两可”的性质:它们漫游在荒野间,无法被驯化为家畜,却不是人类饲养的牲畜;在人类聚居处造窝,并展现出如人类般的慧黠。正如清代学者纪昀所言:人物异类,狐则在人物之间;幽明异路,狐则在幽明之间;仙妖殊途,狐则在仙妖之间。正如“狐狸精”这个称呼,指一个人兼具迷惑人的美貌和毁灭性的色诱力量。而“狐仙”这个称呼,不只是对良狐的敬称,也带有取悦恶狐的意味。

本书通过一系列生动的故事揭示了“狐仙崇拜”这一中国传统民间信仰的本质:英俊的“胡郎”以狐精之身迷倒世家小姐,却因出身低微被拒婚,揭示寒门士子想要入赘高门突破阶层枷锁的渴望;女子在婚礼前夜被狐精附身,借狐仙之口拒绝包办婚姻,揭开古代女性反抗礼教束缚的诉求;而在明清乡野,狐仙附身村民戏弄官员,令官印失踪、文书不翼而飞,背后其实是百姓对官府压迫的无声控诉。这些看似荒诞离奇的民间怪谈,实则体现了封建社会中底层民众对社会公平的急切诉求。

不只在中国,日本、韩国,以及其他东北亚和西伯利亚的文化中,也能发现狐仙信仰和狐精故事。日本的稻荷信仰所祭祀的就是狐狸,稻荷是掌管五谷收成的农业神祇,也能带来财富,甚至拥有预知和治病的能力。

《与希罗多德一起旅行》

[波兰] 雷沙德·卡普希钦斯基 著 马睿 译

理想国·云南人民出版社 2025年1月

1956年,24岁的卡普希钦斯基成为波兰的一名新闻记者。一年之后,他被派往印度,这是他数十年驻外生涯的第一站,在这里他将发现自己一生的志业——前往罕有人至的遥远角落,理解和讲述世界的多样性,并在参差多态的现象中寻找普世真理。

在长达四十余年硝烟弥漫、跌宕起伏的全球之旅中,卡普希钦斯基永恒的旅伴是一本希罗多德的《历史》。两千五百年前,这位被誉为“历史之父”的古希腊作家游历了当时已知的世界,描述其部落和国家的多样性,记录了它们的战争与和平。

卡普希钦斯基视希罗多德为先驱和导师,认为他是世界上第一位记者与全球主义者。从中国到伊朗,从尼日利亚到刚果,从安哥拉到亚美尼亚,希罗多德教会这位年轻的记者在不可思议的地方发现故事,并理解他所处的日益全球化的现代世界。

在希罗多德的时代,希腊语“历史”一词的意思更多是“调查”或“探究”,在撰写《历史》的过程中,希罗多德并没有把时间花在档案馆,而是努力去查明,去学习和描述历史每天如何产生,人如何创造历史,为什么历史的进程常常与人们的努力和期望背道而驰。作为一个希腊人,他旅行至波斯、腓尼基、埃及或利比亚,不断提问、观察和了解,理解不同地方的人的所思所想,最终完成了世界文学的第一部新闻报道式巨著。

同他心目中的导师一样,卡普希钦斯基用写下的每一页证明:有很多个世界,每一个都不同,每一个都很重要。历史不只是已经完成使命并被抛弃的人类行为的记录,历史是连续不断的当下。“我们在历史记载中遇到的事情,和自以为在这个时代可以躲开的事情,完全相同。”某种程度上,理解世界,理解他者,即是理解我们自己。

本书是两个无畏的旅行者交错时空、穿越世界的回忆,也是一部连贯东西方的非凡编年史:作者亲历与记录的那些塑造了近百年来人类历史的暗流,至今仍在涌动。

《至高无上:一场颠覆世界的人工智能竞赛》

[美] 帕米·奥尔森 著 伍拾一 译

中信出版集团 2025年7月

本书以OpenAI与DeepMind两大人工智能巨头的竞争为主线,真实还原了这场改变世界的人工智能技术革命的来龙去脉,揭示了资本力量与伦理困境的复杂博弈,为读者呈现了一场关乎人类未来命运的人工智能霸主之争。

开发ChatGPT的OpenAI创始人萨姆·奥尔特曼矢志打造超越人类智慧的机器,这让他不仅成为硅谷新一代精神领袖,而且成功吸引金主的关注,包括相信人工智能末日论又试图控制人工智能的全球首富埃隆·马斯克,以及为了扭转公司颓势而焦头烂额的微软首席执行官萨提亚·纳德拉。

另一位是梦想破解宇宙奥秘的德米斯·哈萨比斯。他创立了全球第一家人工智能公司DeepMind,因开发打败了围棋世界冠军的AlphaGo而声名大噪。他致力于破解“智能”的本质,得到了谷歌创始人拉里·佩奇的倾囊相助,更凭借AlphaFold获得2024年诺贝尔化学奖。

人工智能技术将带来深远的社会变革,有助于解决全球性挑战,在更多领域实现突破,包括医疗、教育、能源、贫困、环境等。但与此同时,在资本和利益的驱动下,人工智能技术的创造者放任有缺陷与偏见的技术渗透至各行各业。

本书首度曝光了谷歌、微软、特斯拉等科技巨头以巨额投资换取技术控制权,转而将“造福人类”的承诺转化为商业版图的扩张。当人工智能伦理委员会沦为摆设,当透明性成为牺牲品,人工智能的乌托邦叙事正在被资本逻辑吞噬。

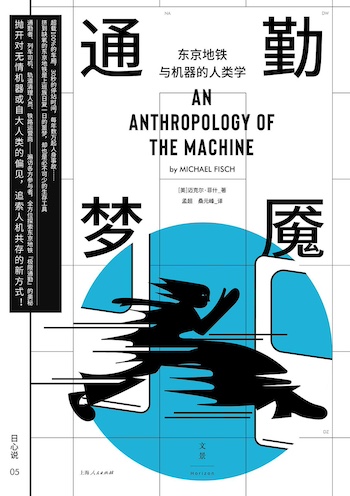

《通勤梦魇:东京地铁与机器的人类学》

[美] 迈克尔·菲什 著 孟超 桑元峰 译

世纪文景·上海人民出版社 2025年1月

作为全球最复杂的超大规模技术基础设施之一,东京通勤轨道交通高峰时期超负荷的载客现象早已世人皆知。这是一个极其复杂的轨道交通系统,是东京23个区和3个相邻县每天4000万上班族的主要交通工具。在工作日的早晨,地铁容量通常达到175%~230%——这意味着核载1620人的一列10节车厢实际搭载了3000~4000名乘客,过度拥挤导致的乘客胳膊骨折、缺氧昏迷也时有发生。

为解决急迫的通勤需求,调度员必须以最小的时间间隔调度每班地铁车次。在一些主要线路,两班地铁的时间间隔通常在2分钟,地铁停站时间通常仅有30秒。有时,驾驶员被迫延长停车时间,等待站台工作人员将乘客尽可能多地塞入列车。随后,驾驶员必须想方设法弥补损失的时间,比如在出站时提前加速或在进站时延迟制动。因此,保证东京轨道交通超载荷运营的并非绝对守时,而是奉命唯谨的遵守指令与利析秋毫的管理差异。

塞满上班族的地铁是全世界各大城市中心日常生活的写照。作者认为,东京通勤铁路网的独特之处在于超载荷运营下管理“差异”的重要性。这可以在列车运行图中体现出来,这个每年多次更新的图表规定了每列车的速度和到站时间,也确定了通勤铁路网的时空顺序。驾驶员可由此了解自己操作列车所需知道的一切,并随时根据实际情况调整操作。系统操作员则需同时关注多条线路的运行,时刻关注整个系统的全局情况。通勤乘客则可了解到每条线路的运行信息,通过车厢公告随时了解最新变更情况,并由此规划自己的行程。

某种程度上,东京的通勤铁路网是人类与机器互动过程中构建的集体生活场景,其中的现象促使我们去思考当前技术条件的局限和潜力。作者从机器理论的角度,不仅探寻技术是什么,技术如何影响或汇集社会关系,更重要的是,关注技术如何运作、做什么以及可能成为什么。

另一方面,作者也关注身处其中的人如何去尝试着融入和习惯这种生活,一直在超负荷边缘运转的系统会对一个共同体带来怎样的生理和心理影响。以及,融入这种系统意味着一种怎样的新的集体生活方式,它拥有怎样独特的局限性和可能性。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com