分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

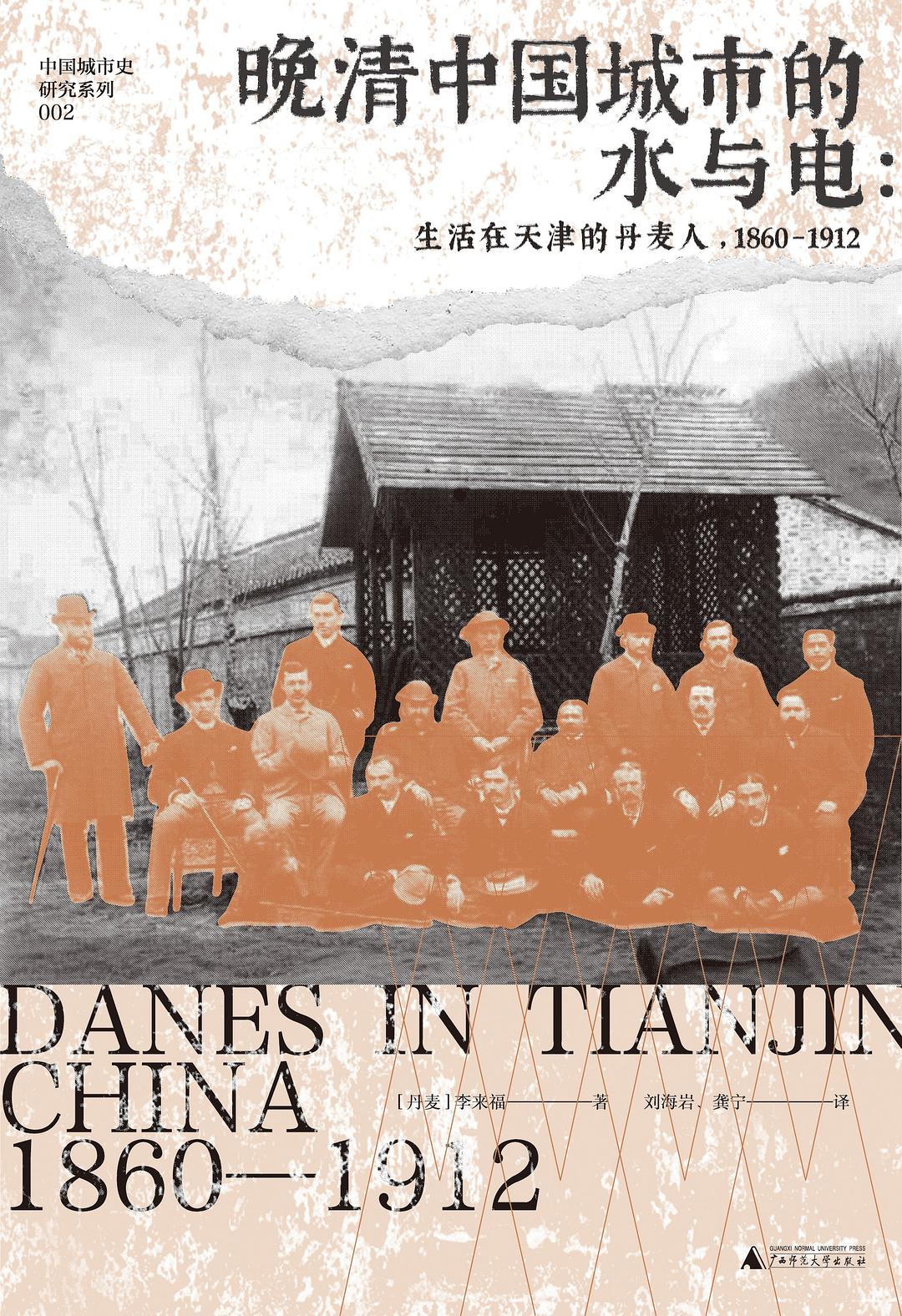

19世纪后半期到20世纪初,曾有近150名丹麦人来华后生活、工作在天津。作为洋务运动的发起之地,天津是中国近现代发展较早、引入西方技术较早的城市之一,丹麦人当时在天津也以创业或受雇的方式,参与到了城市的发展中。

丹麦人没有形成相对成规模的聚居地。但他们有自己的生活和社交,有人成为成功的商人和受人尊敬的技术官员,有人则经历坎坷,甚至因违法而被捕入狱。在哥本哈根大学历史系教授李来福的新书《晚清中国城市的水与电:生活在天津的丹麦人,1860-1912》中,这些丹麦移民及其家庭的故事,第一次全景式地呈现在我们眼前。

璞尔生与林德,近代天津的技术精英

大北电报公司的员工卡尔·璞尔生1881年抵达天津,应李鸿章之邀,建立了电报学堂。璞尔生家族是在天津最有名望的丹麦移民。1888年,卡尔的小女儿艾莉·璞尔生在天津出生,她可能是最后一个离开天津的丹麦人,1952年才迁居香港。璞尔生的妻子玛蒂尔德·彼得森是一位哥本哈根商人的女儿。

在电报学堂任职期间,璞尔生编写了培训中国电报员的课本,他担任副督学兼教习直到1899年,长达18年。1885年,璞尔生从大北电报公司辞职,转任大清电报总局副督办。

1883年,天津海关联合天津电报局,在天津海关和大沽之间安装了电话线,次年春连通。璞尔生尝试使用一条电线同时进行电话和电报通信,1887年10月,他向一些中国高级官员作了展示,在天津与大沽的同事进行了约一小时的不间断通话,与此同时这条线路也保持着正常的电报往来。

随着工作成果受到各方认可,璞尔生在天津的社会地位也越来越高。19世纪90年代,他参与了很多天津租界的社会和政治活动,在租界担任了一些要职,还与水利界的同胞林德一起,当选为北戴河避暑胜地乡村俱乐部建设委员会的成员。

璞尔生于1907年去世,没再回过丹麦。他推动天津英租界安装油气灯照明、建立现代自来水厂,在义和团运动期间,为维护城市照明、供水和通信等方面作出了贡献。

对推动天津及周边地区公用事业和基础设施发展起到重要影响的另一个丹麦人是林德。他毕业于丹麦高等技术学院,曾在暹罗从事道路建设工作,1887年到达天津。璞尔生当时负责架设天津经山海关到东北的电报线,林德被派来负责一处滦河工程的施工,这个工程是当时世界第二长的单跨线工程,长约1.4公里。

1890年起,林德在天津从事河流勘测和铁路建设工作。海河流域洪水多发,泥沙淤积,影响航运发展。当时,进行工程勘测需要花费不少钱,中国政府和流域百姓都不太积极。1889和1890年的大洪水改变了李鸿章的态度,林德受委托开展直隶河流调查,形成报告。1898年8月1日起,林德被聘为海河工程局的总工程师,1901~1903年组织了3次海河下游截弯取直工程。1904年起,他携家人迁居伦敦,继续为海河工程做了几年工程咨询工作,在技术应用、工程方案研判等方面多次为工程局提出建议。

林德还曾担任天津济安自来水公司——该公司是当时天津最大的供水商——的董事和工程师,为供水技术和公司的经营做了不少贡献。林德在任上还雇用了一些丹麦人,给他们提供了在天津工作生活的机会。他后来曾返回天津,投资过不少地产,于1934年去世。

时代机遇下的缘分

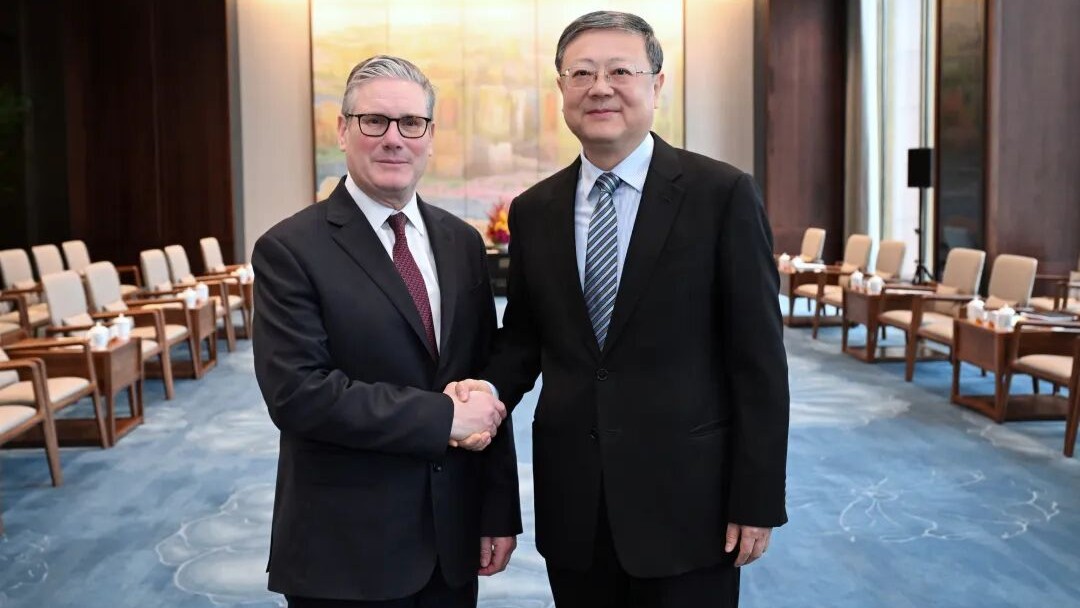

《晚清中国城市的水与电》的译者之一、天津社会科学院刘海岩研究员2006年与李来福结识。

刘海岩说,当时欧洲史学界有一股“天津热”,他在欧洲参加一场学术会议时与李来福见面,向他提起璞尔生、林德等人。李来福收集整理档案,专门研究了这批曾客居天津的丹麦人,这本新书给天津的城市史研究提供了新的视角,引出了一些有意思的话题。刘海岩与本书另一位译者、天津社会科学院副研究员龚宁接受了第一财经专访。

第一财经:研究晚清生活在天津的丹麦人,有什么特别的意义吗?

刘海岩:研究天津城市史,我们会看到不同国家的人以什么样的动机、通过什么样的路径来到天津。做的事不同,对天津的影响也不同。

丹麦不是一个欧洲大国,但19世纪末在通信、市政工程等方面,对亚洲影响比较大。天津的自来水公司、电话电报公司,最早都是丹麦人创建的。在这些行业,他们的技术、教育有优势,璞尔生、林德都是从丹麦完成大学学业后来到东亚创业的。哥本哈根大学、丹麦高等技术学院等,在技术教育、理科教育方面,在欧洲的影响力足以比肩美国的那些知名大学。

龚宁:天津英租界、日租界等比较大的租界,资料相对丰富,过往研究相对较多。对于其他租界和其他国家的个人,研究比较少。以前我做海河治理的历史研究,知道林德是绕不开的一个人物。关于他怎么治理海河,有一些资料,但他来天津的动机、在天津具体怎么生活,这些背景都还很缺乏研究。阅读和翻译这本书也给我创造了机会。

翻译这本书的时候,刘老师和我发现,作者写到的不只是知名的官员、商人,还有很多受关注不多的小人物,甚至是不那么成功的人。这些在近代来华的外国人,不仅有政要、宗教人士、官员,很多人是专门为了谋生来的,这些人在中国发展得怎么样?他们有怎样的故事?这可以丰富历史切面,补足我们曾经忽视的图景。

刘海岩:这本书里提到了几个负面人物,甚至有被警察逮捕、遣送,发生了法律问题的人。这让我们这些研究者意识到,一方面过去这类的记载比较缺乏,另一方面也提醒我们,社会史研究关注的不仅是精英人物和正面人物,其他人物也有他的意义。

第一财经:为什么在天津的丹麦人多是在专业技术领域工作呢?

龚宁:19世纪中叶以后,丹麦人口快速增长,出现移民潮,很多人去国外谋生。在工业革命、技术升级的背景下,丹麦的专业教育和职业教育发展,形成了人才储备,这是丹麦人来天津从事技术工作的原因之一。

再看中国市场的需求,洋务运动的中心在天津,技术人才有缺口。中国的用人体制发生变化,对洋人来华工作不再那么排斥,在中国城市和丹麦人才之间产生了供需的结合。

当时中国机构付了很高的工资给外国技术人员,书中提到这些丹麦人可以在天津拿到比丹麦本土甚至其他国家更高的工资。外国技术人才当时在中国的福利和社会地位也是比较高的。

另外,丹麦人来华多是个体行为,没有多少代表国家的色彩或政府官员的参与,所以他们在中国考虑得比较多的也是事业发展和利益相关的问题。

刘海岩:随着丹麦人不断来华,也在包括天津在内的中国城市形成了丹麦人群体。这种群体是很重要的,也是他们在华期间的一个显著特点。丹麦人经常聚集在领袖人物的家中,其他一些较小国家的在华人员群体也有类似的习惯。此外,在丹麦人工作的行业领域,比如自来水、电力、电报电话等,也有人员聚集的社会活动圈。这种社团的存在,使技术人才在华的活跃度越来越高。

当然,他们来华以后,就不局限于以国籍来展开社会交往了,职业因素影响更多,比如20世纪初开始,从欧洲沿俄国、日本到中国的海底电缆启用之后,通信技术越来越成熟,跟这条线路相关的技术人员交往也非常多。

第一财经:丹麦人当时是否也有相对聚居的地方?现在的天津城区还有相关史迹吗?

刘海岩:在宁波道1号有一座老房子,上世纪20年代,丹麦驻天津领事馆设在这座楼房里面。你可以想象,丹麦这样比较小的国家,领事馆是在一栋楼里租用几个房间,他们的领事事务不会太多。

龚宁:书中写到有近150名丹麦人曾经在天津生活,实际可能还要多一些,我对他们在什么地方生活很感兴趣。《天津人口史》记载,有33个丹麦人住在英租界,28人住在华界。华界范围非常大,尚不清楚他们具体住在哪里。我想可能丹麦人的整个群体并没有形成一定的规模,很难去判别集聚区域。英租界发展相对比较完善,居住条件好一些,他们优先考虑住英租界是可以理解的。希望在以后的研究中,我们可以把这个问题了解得更清楚。

《晚清中国城市的水与电:生活在天津的丹麦人,1860-1912》

[丹]李来福 著

广西师范大学出版社·大学问 2025年6月版

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com