分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

近十年来,全球博士毕业生数量稳步增长,人才扩张背后也存在结构性问题。

“博士研究生数量持续增长在全球是一个普遍现象。对于如何帮助这些毕业生就业,我认为除了在大学给予最好的机会让他们参与顶尖的研究外,还应该在学术界以外做好培养。因为攻读博士学位并不意味着你得留在高校工作,还有很多其他机会。我们发现如今博士生也会进入到工程、健康和医学领域等产业界工作,这些趋势就很不错。”英国伯明翰大学校长亚当·蒂克尔(Adam Tickell)10日接受第一财经采访时表示。

当天,长三角国创中心与英国伯明翰大学联合举办的“2025国际创新人才与工程教育研讨会”上,双方签署本科生CO-OP教育合作协议,亚当·蒂克尔表示,这是伯明翰大学第一次与海外机构合作开展本科生教育。

长三角国家技术创新中心主任刘庆告诉第一财经,科技创新与产业创新融合发展,其中一个关键的要素就是创新创业人才的共育、共培和共享。但现在高校毕业生就业和企业招人存在供需对接的问题,也就是人才培养与产业需求的有机衔接还相对比较薄弱。因此,长三角国创中心希望发挥试验田的作用,与全球合作伙伴共同探索工程教育人才的培养新模式、推动教育体制改革。

博士生结构性供需矛盾

根据《自然》杂志此前的文章,全球博士毕业生数量数十年来稳步增长,包括中国在内的一些国家甚至呈现博士生规模爆发式扩张之态。

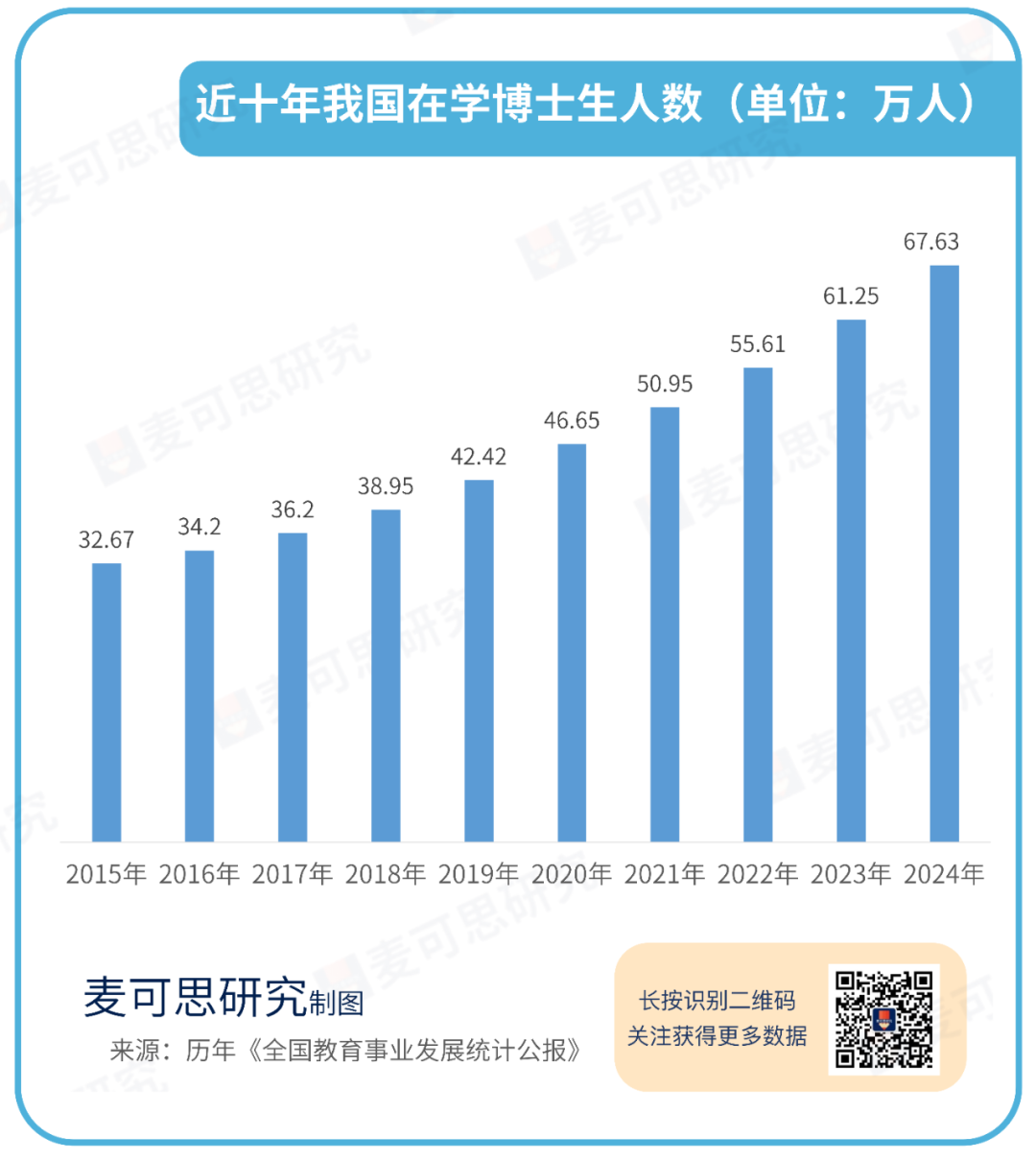

麦可思数据也显示,我国在学博士生人数从2015年的32.67万激增至2024年的67.63万,翻了一番还多。

另据2023年的一项研究调查,英国4500多名博士毕业生中,超过三分之二在非学术界就业。这类工作专业对口度不高,薪资也不见得比硕士高。从业者认为自己学历高但并未受到工作单位的重视。

一边是持续增加的博士毕业生,一边是产业界反映招不到合适的人选,这种结构性供需矛盾也引起了教育界和产业界人士的关注。

此前被聘为苏州大学材料科学与工程学院博士生企业导师的江必旺,就不止一次呼吁要注重教育和实践的结合。曾在高校教书,后离职创业的纳微科技创始人江必旺认为,在高校做科研注重的是要有新的想法和新的技术,企业做产品则是要解决系统性问题,往往不是一个人就可以完成的,需要依靠团队的合作。因此企业的研发思维模式与高校有很大不同。

“招聘国内顶级高校博士生来公司工作,往往需要花一年多的时间来改变这些博士在学校培养出的研发思维方式,才能逐步适应企业研发的需求。因此,如果能够在研究生阶段引入一些市场化、产业化、产品化的理念和思维方式,培养的学生将来就更容易适应产业界的需求。”江必旺此前表示。

西安交通大学教授、博士生导师陈雪峰对第一财经介绍,在产教融合的大背景下,如何面向现实的、真实的工程问题进行教学资源的建设,课程教学就需要有一些前沿的工程项目实践项目,面向产业实际引导学生形成工程思维。他也告诉记者,随着中国企业的发展,未来也会有越来越多的博士投身于企业研发当中。“当大型企业拥有庞大且专业的研究团队时,凭借其强大的科研实力与规模化生产能力,发展速度极有可能会超越高校。”

工程人才培养怎么做

除了上述培养模式案例,为改变人才供给和企业实际需求错位的情况,高校和企业正尝试新的培养模式,比如建立国家卓越工程师学院、实施工程硕博士培养改革专项、企业家开办民办大学为社会培养工程师等。

谈到本次首次和中国机构进行合作开展本科生教育,亚当·蒂克尔对第一财经记者表示,人工智能正在极其迅猛地改变一切,因此,所有高校和相关机构都必须重新审视课程设置,这个合作让他们工程专业的学生能去大型企业进行为期一年的学习。

世界合作教育协会(WACE)副主席朱迪·凯(Judie Kay)也在会上说,传统教育“重知识、轻实践”,工学结合教育聚焦行业真实问题,通过解决开放性问题培养学生批判性思维与创新能力。这种模式避免单一目标导向,鼓励学生探索未知边界,契合智能时代对人才“非工具化能力”的需求。另外,呼吁政府出台政策支持工学结合教育的普及,并鼓励企业深化与院校的长期合作,最终实现学生就业力提升、产业创新加速与教育公平的三重目标。

西门子全球执行副总裁,西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松博士则认为,创新人才培养需构建立体化产学研协作体系,通过整合职业教育、高校合作与生态伙伴资源,形成覆盖全链条的人才培育闭环,推动人才与创新协同发展。他倡导“实践前移”,将产业实践嵌入教育早期阶段,通过CO-OP模式与数字化教育计划,加速人才从理论到实战的能力转化。AI技术驱动的教育变革,正是培养未来人才的关键战略机遇。

前文多次提到的CO-OP是一种带薪实习教育模式,目前已经成为全球规模最大的合作教育体系,在近50个国家的3000余所高校推行。长三角国创中心也已推广至多家高校。刘庆解释,通过课堂教育与工程实践交替进行的模式,能够有效衔接高校的人才培养和企业的人才需求。截至2025年8月,长三角国创中心与重庆大学、天津大学、无锡学院、滑铁卢大学、多伦多大学等20多所海内外高校开展学行交替本科生改革试点及培养,为本科学生提供了近400个学行交替工作岗位。在研究生培养方面,长三角国创中心以产业“真需求”为课题,实行“双导师制”,设立奖学金,联合培养兼具理论知识和研发创新实操能力的创新型人才,带动校院所企之间的联合研发和成果转移转化等。同时,长三角国创中心入选国家工程硕博士培养改革专项首批试点单位,与清华大学复旦大学等高校完成129名工程博士联合招生。

刘庆接受第一财经在内的媒体采访时透露,他们将联合苏州大学、英国萨里大学共建一所采用CO-OP教育模式的新型工科大学,该大学聚焦先进制造、未来能源和智慧健康等学科的协同创新,打造高等工程教育改革“试验田与中外合作办学2.0标杆。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

高等教育4年财政投入近4万亿,超2.4亿人有大学文化程度

下一步推动健全高校学生培养成本核算和分担机制

我国超70万中小学教师有研究生学历,越来越多博士到中小学当老师

在中小学专任教师中具有硕博士学历的数量快速增加。

需求失配、能力不适问题凸显,我国高校工科专业大洗牌

近两年工学专业调整力度最大,新增专业1395个,撤销专业达823个。

多所高校明确不实行 “非升即走”

考核不通过就退出,是无数高校教师焦虑的源头。不过近年来,有多所高校在引进高层次人才时开始强调不实行“非升即走”

高考专业热度榜:AI依旧火热,老牌工科“钱”景好

麦可思2025年版就业蓝皮书显示,2025年月收入较高的10个本科专业中,七个可以归为EE领域。