分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

随着新技术、新场景不断涌现,当前产业发展对工程人才培养的实际需求已非“大而全”。日前,中国工程院院士、同济大学党委书记郑庆华在署名文章《以工程智能为突破口赋能学科转型发展和拔尖创新人才培养》中写到,应强化工程智能赋能,推动学科转型发展内涵升级。

该文指出,目前,我国高校超过80%的学科专业是前三次工业革命的产物,存在需求失配、内涵老化、名称陈旧、能力不适等问题。特别是传统工科教育理念过于强调专业化,在人才培养中容易造成知识面窄、人文底蕴和创新能力不足的状况,难以适应人工智能时代对创新型复合型人才的需求。当下,高校学科专业设置和建设机制亟待改变,不同知识体系之间利用自身特有的研究范式和话语体系创造出学科的“高墙”正在被打破,人工智能赋能学科转型发展、内涵升级正在成为共识。

不只是郑庆华,中国工程院院士、西北工业大学党委书记李言荣也曾指出工科专业粗放型设置的问题。他曾撰文指出,我国工科专业设置大多是按工业门类细分的技术支撑体系设置。如果仍按这种思维不断细分下去,显然是不行的。这既不符合现代工程科技的突破点大多从应用侧爆发的实际,也不符合当前创新人才培养更加强调系统性知识的规律,因为传统的细分法容易将知识碎片化,稀释教育资源和弱化知识的集成性。

近年来,多个高校也在对工科人才培养模式进行改革,比如加强新工科布局,设置专业化的学院进行跨学科组合、打破传统学科设置,或是根据市场需求改革传统的教学模式等。

按产业需求设计课程

中国工程院2021年的咨询研究项目“世界顶级工学院建设的战略研究”报告披露,我国每年工科毕业生总量超过世界工科毕业生总数的1/3,但支撑产业升级的人才储备,尤其是高层次、创新型工程技术人才明显不足。

目前高校、政府、企业协同培养工程人才已成为广泛共识,多个工科见长的高校近年也在学科和院系设置上大变身。

今年2月,上海交通大学宣布成立四个全新的学院:电气工程学院、自动化与感知学院、计算机学院、信息与电子工程学院。这四个学院原本都隶属于电子信息与电气工程学院,现在将与一年前成立的人工智能学院一起,为新一轮以人工智能为核心驱动力的科技革命和产业变革提供人才支撑。

北京大学也将原来的“信息与工程科学部”拆分为“工学部”和“信息科学与技术学部”,分别由段慧玲院士和梅宏院士担任主任。此次调整旨在聚焦集成电路、智能技术等前沿领域,强化基础研究与跨学科融合。

西安交大则围绕理、工、医等领域,在创新港建立了8个共享科研平台、30多个研究院和400多个科研基地、智库,并改革传统本科教学体系。例如,通过“项目实践课程”,取代部分实验课,实施以问题为导向的项目制学习。

以面向机械工程学院和未来技术学院开设的《工程有限元与数值计算》为例,该课程就根据实际产业需求适时调整课程设置。

课程创始人之一西安交通大学教授、博士生导师陈雪峰对第一财经介绍,有限元这门课程起始点和目标点都离不开产业界,所以目前是采用产学研贯通式教学体系设计。“在2000年以后,对人的要求已经不再是知识型导向,而是要向创造性的人才发展。这个时候对我们工科的挑战之一就是要求学生提高实践创新能力。2022年交大机械工程学院发生了一个新的变化——新增了智能制造专业,所以我们的课程也面向智能制造班级进行了相应的调整设置,比如尝试与数字孪生相结合。”

他说,在产教融合的大背景下,如何面向现实的、真实的工程问题进行教学资源的建设,课程教学就需要有一些前沿的工程项目实践项目,面向产业实际引导学生形成工程思维。“在这方面我们把很多老师参与的国家级的项目进行了一个课程设置的转化。”

陈雪峰的学生、西安交大机械学院教授杨志勃对记者介绍,他们的课上陈雪峰老师会把一些航空发动机叶片模型作为实验和分析对象;将获得国家奖的风电诊断技术,简化成课程设计题目;或者用动漫《攻壳机动队》的义体结构,讲解应力分布。“虽然说航空叶片模型是缩比的,但是实际上分析原理和流程都是一样的,这就为学生提高实践创新能力提供了有效的支持。”

在专业设置方面,斯坦福大学工程学院高级副院长Thomas Kenny教授此前告诉第一财经,在所有工程领域创新中,人工智能和机器学习正是主要的驱动力,他们工程学院的所有系都达成了一项共识,即所有学生都必须修满至少36个数学和科学学分。斯坦福每年有2000名本科生,其中500多名是计算机科学专业的,占学校学生总数的25%。另外还有很多院系开始在高级研究中应用人工智能和机器学习,并且在教学中也越来越多地使用它们。他们学校正通过重新设计专业,减少冗余课程,让学生有更多机会探索自己感兴趣的领域,并鼓励年轻教师参与改革过程。这些尝试虽面临挑战,但已取得积极成果。

工学专业调整力度最大

早在2023年2月,教育部等五部门联合发布《普通高等教育学科专业设置调整优化改革方案》(下称《改革方案》),提出到2025年前优化调整20%的专业,掀起新一轮高校本科专业调整浪潮。

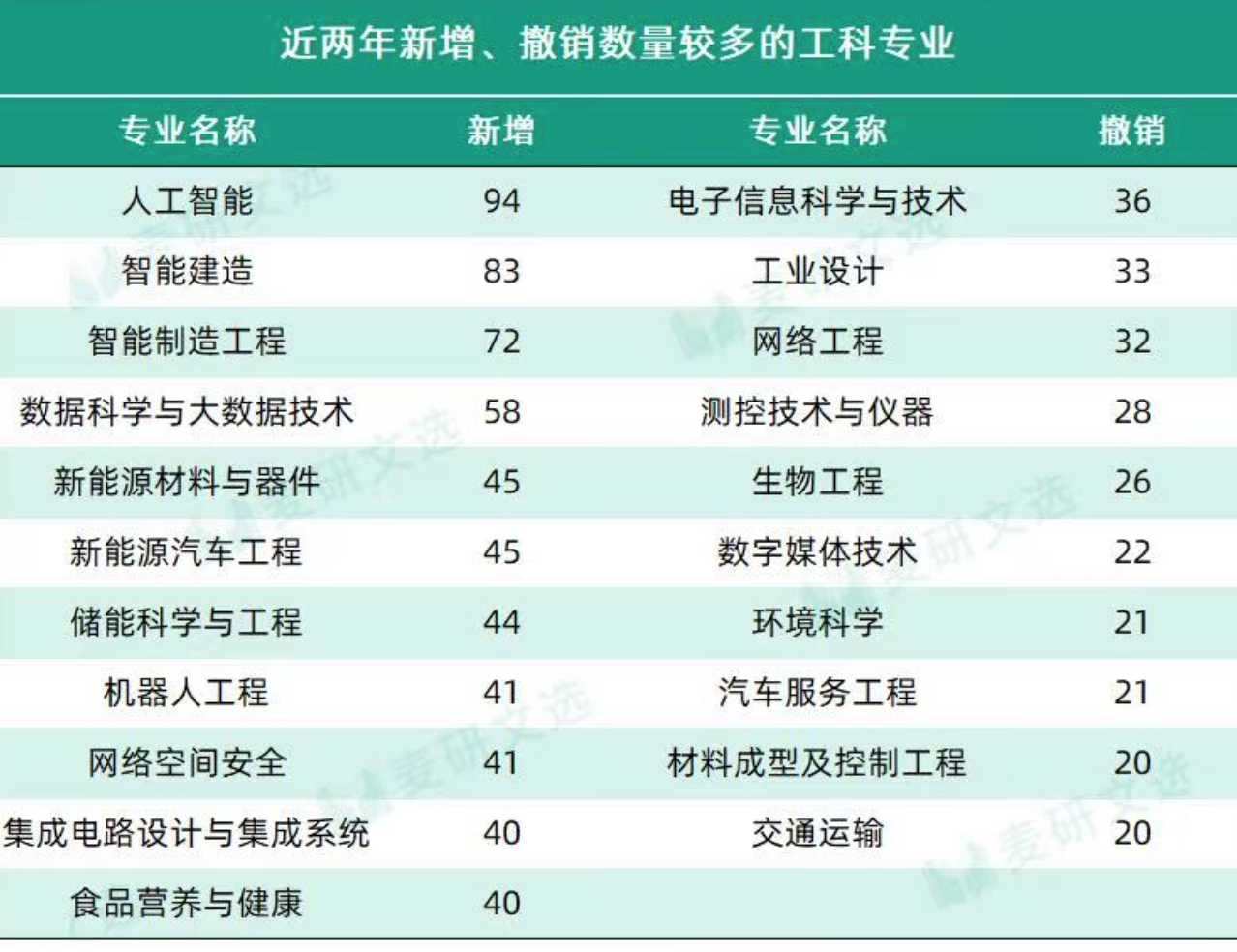

麦可思研究统计显示,自《改革方案》发布以来,两年间高校新设本科专业3229个,撤销专业2534个。特别是专业撤销数量,接连创下新高。

来源:麦可思

其中,工学专业调整力度最大,新增专业1395个,撤销专业达823个。工学新增专业以计算机类、电子信息类、机械类专业为主。比如名称中带“智能”的人工智能(94个)、智能建造(83个)、智能制造工程(72个)专业被大批高校新增设置;其他增设较多的专业主要涉及国家战略发展方向的新能源、大数据、机器人等领域。工科新增专业多,撤销数量也多,并且同样以机械类、电子信息类专业为主。从具体专业看,部分传统工学专业,如电子信息科学与技术(36个)、工业设计(33个)、网络工程(32个)被撤销数量相对较多。

来源:麦可思

李言荣认为,学科专业调整改革的着力点可以从小切口开始,小切口撬动大改变;可以从工科开始,工科痛点相似、共识度高。在工科专业粗放型设置问题方面,建议从行业特色高校开始,鼓励学校从系统、整机、型号、产品和产业新业态、应用新场景出发,向下梳理学科专业方向。比如可以设置人工智能、集成电路、机器人、无人系统、低空经济、新能源、5G/6G通信等新质生产力为大类专业或专业集群,而非传统自下而上搭积木式地堆积知识,如从材料→元器件→组件→部件→整机的正向技术梳理。如果能这样拆积木式地从系统出发,粗分专业进行培养,那么,学科交叉、交叉学科、新兴学科、未来技术的成果就可能如雨后春笋般破土而出。

对于下一步推进专业优化调整工作有哪些考虑,教育部高等教育司负责人此前在新闻发布会上解读时称,今年的目录在专业设置过程中,以“新工科、新医科、新农科、新文科”建设为引领,推动专业交叉融合再出新。

接下来将突出理念引领,进一步强调高等教育自身发展小逻辑服从服务高质量发展大逻辑。完善工作机制,进一步强化专业设置对高质量发展的快速响应。加强宏观指导,进一步推动人才培养供需更适配。“我们将进一步强化国家战略、市场需求和科技发展牵引,加强教育系统与行业部门联动,加强各领域人才需求分析,推动高校积极主动适应经济社会发展需要,深化学科专业供给侧改革,着力提升高校专业对高质量发展的服务能力。”

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com