分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

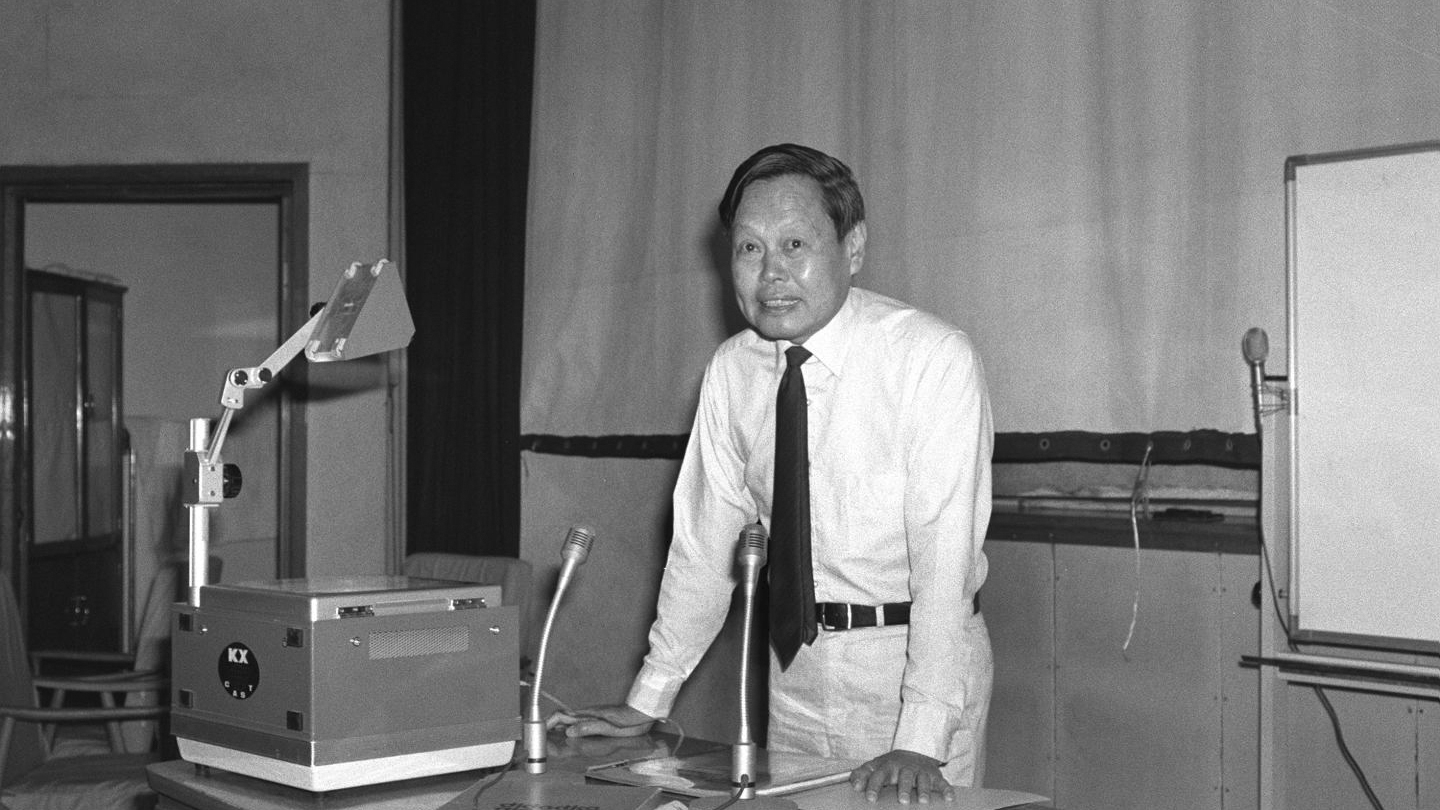

10月18日,物理学巨擘杨振宁逝世,科学界集体哀悼。清华大学已设立缅怀室,接受校内师生及社会相关人士吊唁。而此时杨振宁的出生地合肥四古巷旧居也已亮起灯笼。

10月19日凌晨,中国科学院院士、中国科大常务副校长、著名量子物理学家潘建伟发表长文纪念杨振宁。潘建伟回忆第一次听杨振宁的报告,以及第一次与杨振宁对谈的场景。“早在量子领域尚未普遍受到重视之时,杨先生就已对量子信息科学的发展前景高度关注。”潘建伟写道。

潘建伟表示,杨振宁还鼓励了包括姚期智在内的一批科学家回国,推动了量子信息等方向的布局。清华大学交叉信息研究院创立后,汇聚了包括段路明在内的一批量子信息研究领域的杰出青年学者。

杨振宁对我国超冷原子技术的发展也起到极大的推动作用。潘建伟回忆称,早在2009年,杨振宁在接受《知识通讯评论》采访时就指出:“冷原子研究是一个新的领域,现在是最红的领域,这个领域还需要高速发展。在50年代可以说是理论走在前面,现在则是实验带着理论走。”

2010年起,潘建伟团队开始搭建我国的超冷原子实验平台。如今,中国在超冷原子量子模拟与量子计算研究方面已处于国际前列。“一路走来,先生对物理学前沿的敏锐判断以及对年轻人的鼓励,一直是我们前进的坚强指引。”他表示。

2019年,潘建伟团队将“墨子号”载荷样机捐赠给国家博物馆,杨振宁出席捐赠仪式,当时的一番话令潘建伟至今难忘。杨振宁说:“我们这一辈人过去总是盼望着中国‘天亮’,如今我们终于可以看到中国未来有无限可能。”

杨振宁家乡所在地的中国科大也在10月18日刊发杨振宁长篇纪念文章。文中谈及,当杨振宁听说中国科大首创少年班时非常高兴。他以物理学大师费曼为例,提出不要给少年班的学生太多束缚,他能吸收什么就让他吸收什么,应支持他们向擅长的方向发展,不要照搬一个模子。在谈到教学工作时,他提出高校间不能缺乏交流,应多办学术讨论会。他还提出,科研中要实行考核淘汰制度,在科研选题时重要的不是看有哪个重要问题没有解决,而是看今后三年内这个课题能否有所发展。

杨振宁的影响力不仅在于物理学,他也支持了中国更广泛科学事业的发展。10月18日,中国科学院院士、著名结构生物学家、西湖大学校长施一公在校内湖心讲堂上倡议全场肃立默哀,悼念杨振宁。施一公表示:“杨振宁先生的离去,是整个科学界的损失。”

杨振宁也是西湖大学董事会名誉主席。他生前曾表示,若年轻三十岁,愿加入西湖大学,共创学术高峰。西湖大学发文回顾杨振宁在晚年的一次演讲中谈及:“如果问有没有一个造物者,那我想是有的,因为整个世界的结构不是偶然的。年纪越大,这种对于自然界的敬畏感是越来越深。”

中国科学院院士、香港中文大学校长卢煜明教授也称,杨振宁是无数科学家景仰的泰斗。“我们失去的不仅是一位科学巨人,更是一位和港中大有深厚渊源的良师。”他表示,“杨教授的离去对全球学术界是无可估量的损失。”

杨振宁与港中大结缘于上世纪60年代,他自1964年应邀为港中大演讲后,经常到访港中大并担任教研工作,历任荣誉教授、博文讲座教授、数学科学研究所所长、理论物理研究所所长等职,对港中大尤其是物理系之科研与教育发展,勋劳卓著。

杨振宁与上海也有着不解之缘。复旦大学在缅怀杨振宁的文章中称,于复旦而言,杨振宁不仅以卓越的学术影响力激励一代代学子投身科学,更与学校有着深厚的渊源与长久的学术合作。杨振宁之父杨武之,曾任复旦大学数学系教授;杨振宁还与中国科学院院士、复旦大学教授谷超豪等,一同发展规范场理论等研究方向,被认为是“数学和物理学的一次重要跨界”。

2001年,杨振宁在上海作了题为“二十一世纪的科技”的演讲。在他看来,科技研究大略分成基础研究、发展研究与应用研究三个“层面”。基础研究+发展研究是“科”,是大学与研究所的使命;发展研究+应用研究是“技”,是工业研究所与企业的重任。他预测,从那时起三四十年,全球科技发展的重点将继续向“技”倾斜,其中发展最快的领域是芯片的广泛应用、医学与药物的高速发展以及生物工程,并将成为世界经济发展的火车头。

科大讯飞董事长刘庆峰、联想集团董事长杨元庆等产业界人士也对杨振宁的离去表示哀悼。联想集团董事长杨元庆对记者回忆,每次见面,杨先生都有讲不完的话题。物理只是他认识世界的通道之一,而绝非唯一,世间所有美好的事物,文学、音乐、诗歌、绘画、书法,他都以孩童般的好奇心,以极其认真的态度去学习、感受,然后分享给朋友们。他的内心世界极其丰富,对生命中的际遇充满了感恩。

(第一财经记者刘佳对此文亦有贡献)

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

潘建伟学生彭承志48岁当选中国科学院院士,曾任国盾量子董事长

彭承志44岁时就成功推动国盾量子在A股科创板上市。今年迄今,国盾量子股价涨幅约70%,最新市值约450亿元。

量子科技写入“十五五”规划,步入全产业链布局时期

实现量子科技领域的系统性突破,形成自主可控的量子技术体系,推动量子产业成为未来经济的新增长极,也将为国家信息安全、数字经济升级和综合国力提升提供战略支撑。

杨振宁写给中学生:把握住自己最突出的科学兴趣和天赋

杨振宁认为,那些懂得怎样动手的人恰恰是中国最需要的人才。

何立峰与美国财政部长贝森特、贸易代表格里尔举行视频通话;法官员证实卢浮宫遭抢劫:7分钟9件拿破仑时期珠宝被盗;中央气象台发布台风蓝色预警 “风神”位置更新丨早报

第一财经每日早间精选热点新闻,点击「听新闻」,一键收听。

改变国人“自觉不如人”心理,杨振宁已在星河恒久闪耀

杨振宁在后半生将毕生所学和精力投入到引领中国基础科学研究、培养青年人才、建设一流研究机构的事业中。