分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

【编者按】涂鸦,源起于20世纪六七十年代的美国,与嘻哈艺术和街头文化相伴共生,天然带有年轻的底色和反叛的基因。

从早期地盘占领式的签名、帮派式炸街,到具有张力的图像主义涂鸦,到今天以多种载体形式并置,并游走于街头与艺术资本市场之间的城市艺术……同济大学建筑历史与理论博士赵思嘉的新书《涂鸦城市》堪称一部街头艺术史,它讲述涂鸦背后的故事。这些图像也许没有学院背景,也鲜少被主流艺术史记载,但这一艺术形式已是当代艺术世界中的重要一环,也是世界艺术史不可分割的一部分。

经出版社授权,第一财经节选了书中部分篇章,以飨读者。

今天,当我们在世界各地的城市中穿行,总会在街巷的角角落落看到涂鸦和街头艺术的踪迹,它们像一张张面具,有的向你微笑,有的朝你呼喊,有的兀自矗立。

你若留意,会发现它们背后有漫长的历史、离奇的故事和复杂的情感。它们可能尺度高大却身份低微,也可能尺寸小巧却价值连城。它们可能是你回家的地标,或是你半路发呆的理由,它们可能长久矗立在那儿,或者泯灭于一夜之间。它们有的深邃,有的可爱,有的充满政治色彩,有的书写轻松一刻……它们是如此混杂,以至于,我们如果爱它们都很难整理出一个理由。

我们被涂鸦吸引,只需要一次视线的交错。是的,没有那些高深的美学评判,不需要知道作者的年代背景,不用顾及美术馆高额的票价,不用特地安排时间欣赏。你只需要在正好它存在的时间,出现在它正好存在的空间里,一次路过,一次回眸,然后你的视线被它抓住,然后,就把爱和不爱都交给“本能”吧。

那些涂鸦写手和街头艺术家,是什么吸引他们夜复一夜,躲避着警察,背着梯子和喷漆罐在街头创作呢?追求创作的酣畅和倾诉的自由,这是一定的,还有就是为了你路过时的那次回眸。这些街头创作者,身体力行地用他们的话语和图像展现给城市一个自下而上的表达,这种表达自20世纪六七十年代逐渐绵延壮阔,声势浩大,令那些曾对他们嗤之以鼻的道貌岸然的博物馆、画廊一改一贯的高冷态度,令主流艺术市场不得不放低身段向街头艺术带来的资本流献上拥抱。而后,更多城市开始接纳这些不羁的艺术形式,组织这些艺术在城市中的合理植入,形成了我们今天所谓的城市艺术,从而诞生了众多受益于艺术市场的城市艺术家。

然而如冰山一角,成功的城市艺术家屈指可数,大部分的街头创作者还是靠理想和热爱支撑度日。也正因为这些理想与现实的对抗,街头的表达才更显出自由不羁的个性,这种不羁吸引了那些日常生活中的芸芸大众,并激发了他们的本能爱憎。不羁的艺术表达虽然是涂鸦和街头艺术一贯的特质,但是这种特质相对于漫长的艺术史而言并不新鲜。是什么力量推动它跨越时间和国度的藩篱,最终形成一种革命性的艺术语言呢?

我想一定还有更多,比如公民平等话语权的释放,比如图像与场所的交互共生,比如创作过程中的行为艺术性,比如图像完成后存续的不确定性,还有阳光、风雨、行人、涂鸦写手、城市环卫人员对它的再塑造,等等。理由众多,说来话长。

我对涂鸦和街头艺术的关注始于我的博士课题研究。我博士毕业于同济大学建筑与城市规划学院,师从殷正声老师,研究“城市图像”。

2010年,我只身来到巴黎,开始为期一年的联合研究。我所在研究所——巴黎瓦尔德塞纳建筑学院城市环境实验室(LAVUE)的老师马蒂娜·布施(Martine Bouchier)女士是一位建筑师、艺术家和美学评论家,她多年来一直深耕于当代艺术的研究,在她的指导下,我逐一调研并记录了巴黎多个街头艺术盛行的城市街区。

实验室主任伯纳德·欧蒙(Bernard Houmont)教授在建筑与城市规划方面对我提出了很多中肯的意见,他常约我在周末的早晨在巴黎某个布满涂鸦的街巷碰头,然后一路走一路看,沿途通常脏乱不堪,污水粪便横流,但两人乐此不疲,看完之后干杯咖啡互道“周末快乐”,然后各奔东西。

在实验室的协助安排下,我走访了巴黎规划局,与环境署专员进行了访谈,了解了巴黎市和各个辖区针对涂鸦和街头艺术的执行政策和长远规划。这一年,我沉浸在涂鸦和街头艺术的研究中不能自拔。

2017年,我再次出发前往美国的加州大学伯克利分校的环境设计学院,开展涂鸦和城市艺术的研究。伯克利分校的玛格丽特·克劳福德教授(Margaret Crawford)指导我对旧金山的涂鸦街区进行调研。处于涂鸦和街头艺术发源地的美国,旧金山从街区涂鸦的高密度到涂鸦政策的完善程度和城市艺术的组织完善性,都令人叹服。其间我背着相机出没于危险的黑人街区,那些涂鸦的墙角满地针管。同时我参加了旧金山城市艺术委员会这一年所有的公开会议,了解了旧金山在治理涂鸦和城市艺术管理方面制定的一系列政策。这一年的研究让我收获满满。

在这之后,我逐渐与国内外知名的城市艺术家和他们的团队建立联系,也逐渐认识了一些自由的涂鸦写手和街头创作者,拜访了国内外很多经营城市艺术的画廊、艺术经纪人、策展人,与他们交谈,了解他们的追求与困境,同时也接触到一些规划部门的领导和政府专员,他们的诉求也提供了另一个视角。

我试图思考在这样一个复杂的世界里,个人表达和公共管理这貌似对立的二者能否达成一种平衡态,从而让我们的城市以更多色彩呈现社会的不同面貌,从而让大众以更加放松的姿态去拥抱艺术。

我尝试以一个旁观者的视角来回溯历史,呈现一幅幅城市中的图像,讲述这些图像背后的故事,记录它们的丰富、趣味、热血、自由、反抗、贫瘠、深邃……这些图像也许不经典,没有学院背景,也鲜被主流艺术史记载,但是站在今天的城市艺术场景中回望之前半个多世纪以来它们的演进,不得不承认,这一艺术形式是当代艺术世界中的重要一环,也是世界艺术史不可分割的一部分。

从涂鸦到城市艺术,形式的演化从未停歇,不变的是对街头创作的热情与奔赴。这些艺术如此鲜活、有生命力,无论在多么幽暗的角落都能生根发芽,那么我们为什么不能赋予它一面洒着阳光的墙呢?

(本文节选自《涂鸦城市:从涂鸦到城市艺术》的序言部分。)

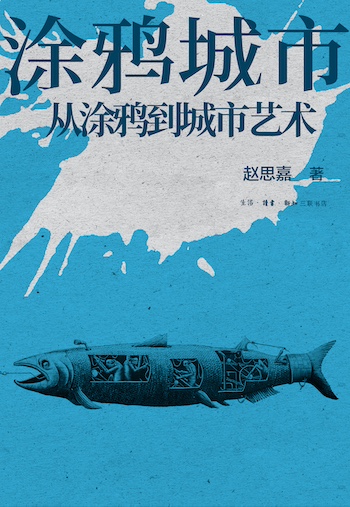

《涂鸦城市:从涂鸦到城市艺术》

赵思嘉 著

生活·读书·新知三联书店 2025年8月

文章作者

市面上有五万多种膳食补充剂,哪四种确实有效?

替代医学寄托着希望和念想,也可能成为资本和骗局的温床。

为何年轻人不怕和陌生人打交道,却对熟人交往感到紧张?

我们在今天讨论陌生人,不仅是因为我们需要处理冷漠和自由、疏离和解放之间的关系,也是因为21世纪初的中国社会在经历一个更具体的趋势,即陌生人社会的进一步“陌生化”。

当你没有坚定的内核,一定会陷入新的内卷|国庆书摘

梁鸿把写作对象投向那些被困住的少年——因为情绪问题而失学、休学在家的孩子以及在退学和抑郁边缘挣扎的孩子。

“菜场女作家”书写村镇女性的故事|国庆书摘

多年以后,偶有小辈问起当年遥遥数百公里的跨省婚姻,品梅的解释只一个字:命。

在非洲,每一棵孤树周围都有一个村庄|国庆书摘

“非洲的灵魂总是以大象的形象出现。因为任何动物都是无法战胜大象的。狮子不行,水牛不行,蛇也不行。”