分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

【编者按】《要有光》是非虚构代表作家梁鸿继“梁庄三部曲”之后,沉淀5年,又一具有现实意义的非虚构作品。

梁鸿把写作对象投向那些被困住的少年——因为情绪问题而失学、休学在家的孩子以及在退学和抑郁边缘挣扎的孩子。她用了三年时间,足迹踏遍超大城市、中等城市、县城和农村,走进家庭、学校、社会教育机构和精神医疗机构,沉浸式采访孩子、父母、教师、医生与心理咨询师,记录他们真实的声音,试图呈现出当代中国青少年的心理图景。

这本书写给孩子,也写给父母,以及生活在大地上的每一个人。我们都需要勇气与希望,去倾听彼此的呼唤,去守护那些努力走出泥淖、渴望春天的少年。

经出版社授权,第一财经节选了书中部分内容,以飨读者。

沈春说,她的2024年像经历了一场劫后余生。等她逃出来,痛定思痛,才发现,此前的自己,在儿子万小健出生之后,就像被什么力量裹挟进去,一步步进入圈套,深度入梦,直到最后束手就擒。儿子高考成绩出来的那一刻,她才像突然被重锤击中,巨大的痛感让她从梦中醒来,并看到了其中荒谬的地方。

她发现自己这十八年来一直陷入在一个巨大的骗局中。那个骗局的核心词语是“北大”“清华”,设计骗局的人是围绕在她生活中的每一机构、每一个人和每一种话语,学校、老师、家长、朋友、培训机构、视频、宣传语,一些具有腐蚀性和致幻性的词语,如“竞赛班”“实验班”“赢在起跑线”“清北入学比例”等,又环绕在这些机构和人周围,构造出一个有魔力的空间,让她,以及无数个海淀区家长深陷其中。

“北大”“清华”就好像毒瘤,无辜又强势地扎根在大部分北京家长心中,尤其是那些顶级高中的家长心中。只要你的孩子没有考上这两所学校,你就一定是失败的。哪怕你不断鼓励自己,其实我儿子考得还不错,但是那种隐约的失败感会一直萦绕在心,无法驱除。因为从孩子出生那一天起,家长,海淀区的家长,尤其是母亲,所有的时间、精神都花费在这一件事情上面。

陈清画深以为然。陈清画没有沈春有韧性,吴用也没有万小健强大,没能坚持到高考,没能撑到最后的考验时刻。他们属于较早被“淘汰”的那一拨家长和孩子,虽然,陈清画无数次庆幸吴用倒下得较早,而她自己也较早清醒过来。

其实,庞然大物早已盘踞在心里,只是大家选择视而不见。

***

小健没有考上北大清华,最后他选择到国外读大学。

经过这一年的调整和反思,我感觉自己就像大梦初醒,在过去十来年里经历了一场巨大的骗局。我觉得家长们都被绑架了,就像一个庞氏骗局一样。

我身边和我年龄差不多的朋友,有一部分孩子还小,现在还是焦虑,整天都在想着孩子怎么弄。其中一个是我们集团的女高管,最近跟我说都不想面对孩子,自己也不想活了,人生都没什么意思了。原因就是她儿子小升初没有上到实验中学,为此她花了好多钱,人家告诉她可以保证她孩子进到那所学校,结果没去成。孩子也没签原来学校的直升名额,这样两个地方都没了,她觉得她孩子的前途被毁了,她绝望得想要死。

事实上,孩子上任何学校都不会被毁。

全社会不知道怎么编织出一套东西来,逻辑很严密,如果你不沿着这个轨道走你就是失败了。有个逻辑在不断告诉你,你的儿子失败了,因为他没有达到那个最高的要求。譬如说北大清华一年在北京招的人数是有限的,人大附中的孩子也要上,北大附中、清华附中、北师大附中、四中、101中学的孩子也要上,很多海淀区妈妈都认为自己的孩子肯定能上。上不了,那肯定就是你有问题,或者你的孩子有问题。你没做到,你孩子也没做到,你就是失败的。

为什么这么大一个噩梦会笼罩所有人?都是那么聪明的人。

我大梦初醒之后发现,我身边所有的朋友都被席卷进去,太多的焦虑,太多的算计,扑面而来。没有一个人是幸福的、快乐的。我就在想,它的逻辑到底是什么,让每个人都不由自主地跳进去。我感觉整个社会都在编织出一套东西来,考试机制、自媒体、民间教育机构、各种升学教育的竞赛班,还有各种利益集团,给家长制造出一个狭窄的通道,让大家自相残杀。它们所塑造出来的氛围完全占据了你,个人的力量根本无法反抗。像我们家,爸爸被派驻在外,刚好就是孩子的高中三年,家里只有我和儿子,我就觉得我对孩子的责任,就是把他送到很好的大学。到他十八岁的时候,他拿到一张北大或清华的录取通知书,我的任务才算完成,才算合格。

事实上,我儿子在他们班任何评选活动中得票都最高,他是班长,特别无私奉献,最后他们评优秀毕业生,他几乎是全票,大家说他威信特别高,顾全大局。并且,他人很幽默,爱搭个话接个茬儿,上课回答问题,一定是那种要博大家一笑的,大家给他鼓掌,他就觉得挺开心的。他们班主任其实也挺欣赏他,但是成绩不好就不行。

譬如他的作文。满分50分,他经常能扣掉20多分,单这一项就与北大清华无缘了。他不是不好好写,他认为他已经好好写了,但是他不愿按照规范来写,他要写自己的内心想法。他拿出一篇满分作文让我看,说妈你真觉得这个好吗?你不觉得这个很假吗?它连我写的一半都不如。客观来讲,我历史系毕业,对文字还是有基本判断能力的。我很喜欢他文章中的灵性,他的表达非常优秀,真的是有思想、有逻辑,如果不是他要高考,我绝对会选他的文章。而那篇满分作文匠气十足,公式化,我说是现代白话文中的八股文。我说你写得是不错,但是你不合规范,人家不考察你在这60分钟里多有思想、多有创意,人家是要求你精准地表达出一个东西来。规范化容易得分。

你知道孩子没有错,但是你依然会按照那个模式去说教孩子。你就那样怎么了?咱们弄一下行不行?其实很没有说服力。孩子知道你也不信,大家都不信,像我儿子这样希望表达自己观点的孩子就会叛逆,会分裂。

所以你看,我们日常生活都在经受这样一种分裂,我们从来没有把这个东西拿出来分析,其实是很可怕的一种畸形的存在。我们这些所谓受高等教育出来的人,明知道我们的孩子很优秀,但是依然要求我们的孩子那样做去得高分。我们的教育其实培养出来的就是规规矩矩的孩子,这样的孩子才能考上好大学。而家长当然希望自己的孩子考上好大学,所以,就按着头让孩子去做。到最后,我还是给我儿子打印很多范文,让他照着写。

我们在小学、初中让孩子读世界名著,让孩子知道什么是好的文学、好的思想;从幼儿园开始,每一个假期都在周游世界各国,看博物馆,灌输真善美,培养优秀的人格,让他善良、真诚,有自己独立的想法。孩子长到这个时间点,你突然要求他回到笼子里。你不让他有创意,你让他拼命刷题,拼命重复,拼命套模式,他之前所学的到这个时间点全都被否定。而家长在这个过程中,往往扮演的是最严苛的同谋者。

有段时间,我经常和我儿子同学的妈妈聊天,我们俩是同病相怜。这个妈妈是一家航天机构的高级工程师,爸爸是单位的总工程师,两个人都非常优秀。他儿子自己考进实验班,肯定也是很优秀的。

有一天,在学校碰到这个妈妈,她说她得了乳腺癌,就是被气的。

她说她在办公室接到老师的电话后,就号啕大哭,她说我觉得我太失败了。我挺要强的,我自己的工作都做得很好,他爸爸为了国家项目被全封闭在一个地方,可是,为什么我儿子被老师那样批评,我为什么让老师这么对我。

我记得特别清楚,当时我们俩开完家长会出来,我们俩的儿子都是被打到屏幕上批评的那种,我们站在学校围墙外面说了三四个小时,其实是互相倾诉。她说她在办公室经常忍不住哭,有一天她的领导发现了,安慰她说,你孩子现在还健康,还每天高高兴兴去上学,你只是去挨个批,这就很好了。我跟你说说我儿子。领导说他儿子那年是高三,马上面临高考,可孩子说什么也不去学校。有一天晚上他进儿子房间,发现儿子站在写字桌上,窗也拉开了,一只脚就要跨出窗。他说如果他当时冲过去,他儿子可能就跳下去了。他就假装不知道他儿子要干吗,特别平静地说,儿子你干吗,我饿了,你陪我下去吃个羊肉串。他说他儿子在那犹豫了一会儿,然后把腿收回来了。他什么也没说,在儿子下来那一刻,他说他腿都软了,但是他就一点没表现出来,过去抓着他儿子的手,紧紧地握着,真的下楼去吃了羊肉串,中间也没有问他。他说,你说到这一步,谁还去要他的成绩?孩子健健康康地活着就是最大的幸运。

我们俩聊着天,感觉自己就像劫后余生一样,觉得儿子怎样都行。但也只是那一会儿。当天晚上我和我儿子就大吵一架,还是为他学习。那时离高考只剩最后半年了,我觉得以他的聪明和基础,努力一下还是可以考上北大清华的,毕竟他们班整体水平在那儿,但是,老师告诉我他的作业本仍然大部分是空白。我气得头发晕,感觉自己快要死了。

高三快毕业时,学校举办十八岁成人礼,我和那个妈妈又碰到了。她把她儿子拉到我面前,我才对上号。男孩儿长得高高帅帅的,一看就是一个非常优秀的孩子,彬彬有礼,非常开朗。我和那孩子聊了一会儿,他特别有自己的想法,学习能力很强,我坚信只要他不被压垮,你不把他心理弄出毛病,他的未来一定是不错的。如果没有家长不停去叠加,说你怎么不行,说你考不上北大清华就怎样不好,他在一个自信的环境下成长,他一定会非常棒,他的人生会很好。

我当时就特别感慨,只是因为他的成绩下滑了一些,他的学习状态不能按照老师的规定来,就把家长折磨成这个样,这种折磨也太残酷了。

后来我回想一下,其实我身边的很多家长都过于焦虑,就像魔怔了似的。那时,我才突然发现,小健的同学中,就有一些孩子中途离开了,不知道为啥,悄无声息地,过一段时间才知道孩子生病了,或休学在家,或在医院住院。

所以,孩子那种巨大的失败感实际上来自一次次的被点名,来自家长一次次的强调,最后变成了不能承受之重。但凡他要反抗,全社会的力量都要把他抓进去;但如果他不反抗,他就只能躺平,他的人格就萎缩了,他那个自我就没有了。

我觉得我家儿子内在力量比较强大,他的心理有没有出现问题我不知道,因为没到医院看过,但我觉得肯定有,有时他的行为非常过激。有一次老师表扬他了,我就趁机也表扬他,并鼓励他要坚持下去。我还是挺开心的,我觉得是件正面的事情。他突然就发作了。他说你为什么还不满意?你为什么总是要挑我的毛病?为什么你忧心我不坚持,你是不是觉得我一天什么都没有做,我做什么都是错的?

那时我就意识到,我儿子的精神也绷到极致了,可能再逼他就会完全崩溃。

高考完可以查分数的那天,在那一刻,我手机瞬间涌进来两百来条微信,亲戚、朋友,一些平时不怎么联系的人,都在问怎么样怎么样,他们都在等一个消息,你儿子分数过清华北大了,来验证你,看你确实教得不错,你儿子也不错。

我大哭了一场,那一刻印证了我的失败,我没有办法向人家宣布我儿子从小挺优秀的,但在最后检验这一关失败了。不是我儿子失败了,而是我失败了。我没有完成一个母亲的责任。我整个人生都是一个否定,我好好地工作,我上了一所好大学,有什么用?我的孩子没有上好大学。之前也知道儿子上北大清华很悬,可还存在侥幸心理,人生还是会给我一个勋章是吧?毕竟我兢兢业业地当母亲,是吧?我的儿子也不差。

我难受了有一个星期,没有给任何人回短信。我无法面对大家的询问,无法给大家和我自己一个交代。在该给我一个勋章的时候没有人给我,我完全失败了。

我儿子其实也有很大的失败感,他就不想在国内读大学,他不想见他的同学。我们就找到一个国际学校的朋友去问出国上大学的事。学校老师和孩子聊之后,和我说你孩子非常好啊,特别有想法,他对数学、物理都有自己清晰的认知,高考成绩也还不错,完全可以申请到国外一所不错的大学。他说你儿子没有任何问题,真正有问题的是你,你看你的表情,你全身传递出的信息就是焦虑。

我们都在说孩子有什么什么问题,我们和别人叙述的全是孩子的问题,可别人一接触,你孩子好像没问题,但是听我们说的好像我们的孩子问题大得要死,这是我们的思维问题,我们惯常于这样看孩子。

我有个朋友是全职太太,家里条件非常好。她女儿刚上初中,从小学开始,她就是无数地一对一补课,可是她女儿成绩很一般。她就很崩溃,说这个孩子太笨了,也不知道学习,性格还怎么样怎么样,总之一无是处。

有一天这个朋友给我打电话,说她女儿的数学成绩又下去了。我问多少分,她说期中考试考九十一分,我说九十一分还差啊,她说班里平均分是九十五分。

这就没法整。九十一分,平均分九十五,可不就是差生?但是,九十一分不也说明孩子掌握得不错吗?我们对我们的孩子多苛刻啊。这种唯分数论、唯成功论,把孩子逼死了。就这个九十一分,我朋友的情绪又被绑架了。我听她的声音就知道她又崩溃了,她说她准备给女儿找个数学教授来当家教。

我经常说,我们是以爱之名,做很多错误的事情。我们当年也是很温柔的人,是有大爱、有小爱的人,我们看见路人都想扶一把,但是,我们对孩子却这么严苛。

***

在长城别墅的最后一夜,陈清画突然问了沈春一句,咱们现在重新假设,如果小健考上了北大或者清华,因为显而易见,我们三个孩子都是这场“骗局”里的“失败者”和“被驱逐者”,你还会有这么强烈的被骗的感觉吗?

几个人都愣了一下,似乎被陈清画的反向思维给难住了。

沈春也被陈清画的话给问住了,停了好一会儿,她回答说,一开始肯定会高兴好几天,因为我给所有人一个交代了,但是,估计也会很快清醒过来。我身边确实有孩子考上北大清华,但妈妈的焦虑随之而来,几乎没有任何间隔。小健同班同学的一个妈妈,她的孩子极其自律,自我要求极严,以很高的分数考上北大。她妈妈和我聊天,说我反倒羡慕你,其实你才是对的,因为你孩子清晰地知道自己要什么,而她的孩子连个专业都选不出来。那个小孩喜欢历史,但是她高考分数又很高,学历史浪费了,物理、数学她又学不会。她们商量后说让孩子上北大光华管理学院,以后会挣钱多,她孩子说都可以,一切听家里安排。最后,她孩子进入了元培学院。这个妈妈又陷入了新的焦虑,因为上这个学院必须要学数学。

而小健对我的启发很大。他恢复得很快。虽然高考失利了,但他很快自己拿着成绩和简历去寻求国外读书的可能。升学老师问他,你想在国外大学学什么?我儿子说我就想学物理,不管到哪,只要能让我学物理就行。他选择了自己喜欢的物理专业,没有引导,没有考虑未来的职业,他就是喜欢。我在旁边听着,心里特别安定,非常有安全感。这个孩子自己的人生开始了,他比我强了,他的体系我不懂。当你没有坚定的内核的时候,一定会陷入新的内卷之中,并且,是和全国的状元一起卷,那是更深的、更没有出路的卷。我没有退高中家长群,群里家长又在发“帮我儿子投票”之类的信息,不同的大学都在发,又在问,你们志愿活动积分怎么样怎么样,怎么增加积分,怎么给孩子拉票之类的。看到这些,我顿时就释然了。

所有人都笑了起来,几乎有点不怀好意,但是真的很开心。“释然”不是因为你的孩子比别的孩子更强了,而是,因为失败,孩子和家长都脱离了那一轨道,并且,看到了新的可能性。这或者是失败的最大意义吧。

《要有光》

梁鸿 著

中信出版集团 2025年9月

文章作者

当妈妈直言“看不起孩子”,这个家和孩子身上发生了什么?

在非虚构写作《要有光》中,梁鸿试图追问一个本质性的问题:什么是爱?我们该如何去爱?到底是什么让孩子“生病”了?

市面上有五万多种膳食补充剂,哪四种确实有效?

替代医学寄托着希望和念想,也可能成为资本和骗局的温床。

切身可感的历史文脉,让泉州成为社媒时代的旅游热宠

“簪花与拜拜”,是当前最能代表泉州魅力的两个符号。

昔日花旗银行头牌交易员:金钱只是游戏,但生活不是

这本书中失败的部分比成功的部分更感人,因为金钱是虚假的,个人的痛苦与挣扎却是真实的。

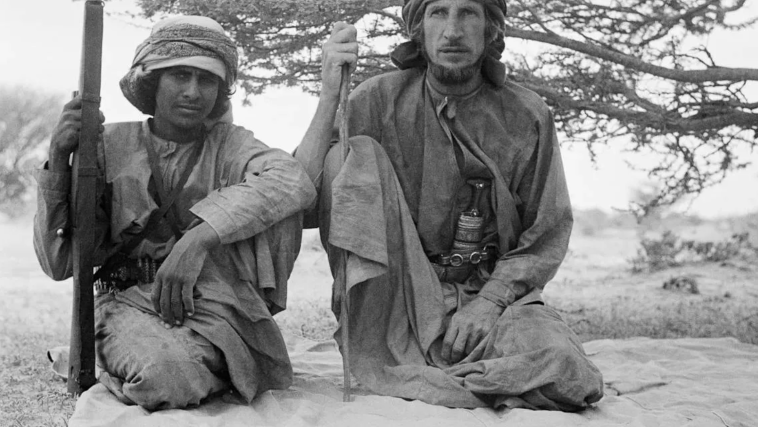

塞西杰:最后的古典探险家,记录阿拉伯人最后的游牧生活

几乎与古典式的沙漠探险同时发生的,是伊拉克石油公司开始在阿布扎比和迪拜进行石油勘探。塞西杰这趟旅程的所见所闻,也因此成为对阿拉伯人游牧生活的最后见证。