分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

第七届上海国际艺术品交易周将于11月13日至17日举办。

届时,第十二届西岸艺博会将联动西岸艺术中心A馆、今年8月刚启用的西岸国际会展中心、穹顶艺术中心、西岸漩心以及西岸梦中心Gate M梦工厂五个展馆,是历年来展出面积最大的一届。

第十三届ART021艺博会依然将展场安置在上海展览中心,本届ART021将首次迎来东南亚画廊集中亮相,搭建“一带一路”合作交流新平台。

本届艺术周前后,将集中举办超过百场艺术活动,涵盖艺术博览会、文物艺术品拍卖、画廊、美术馆等内容。其中,第15届上海双年展已经于11月8日率先开启。

第一财经整理了艺术周期间部分值得一看的新展,以飨读者。

一种语言:电影分镜艺术与其他视觉语言

地点:Prada 荣宅

时间:2025年11月4日~2026年2月1日

“分镜”是导演的“第一幅画”,是无数耳熟能详的电影的创作原点。文德斯曾经在柏林街头徜徉,拍摄到很多天使形象,这些图像逐渐幻化出他的经典名作《柏林苍穹下》;安德森在拍摄《布达佩斯大饭店》之前,先请艺术家画出分镜并将之动画化,成为团队创作的重要参考;贾樟柯以印象式方法工作,相信“理想的电影是在拍摄影像的过程中形成的”……

于Prada荣宅举办的展览“一种语言:电影分镜艺术与其他视觉语言”汇集了国内外30位电影创作者的分镜,呈现电影创作从0到1的幕后过程。这些分镜,有些寥寥几笔描绘出角色动态,有些非常细致本身就是艺术作品,还有的是以文字、照片或影像组成的,展现了不同创作者截然不同的工作方式。整个展厅仿佛被打造为电影导演工作室现场,令观众在沉浸其中的同时,体验到电影创作既是一种复杂的分工协作,也有很多灵光乍现的时刻。

展览将“分镜”视为一种长期被低估的艺术形态,或许也是一曲挽歌。业界有人认为,随着人工智能与其他技术的发展,分镜及相关流程终将式微。新技术也许可以更高效地应对某些难题,但归根结底,展品所体现的创新之美,以及它们在电影流程中的独特作用,并不属于算法与指令。它们反映了一种通过协作与包容得以实现的、不断演化的愿景之轨迹——而这,正是一种最具“人性”的过程。

上海双年展:花儿听到蜜蜂了吗?

地点:上海当代艺术博物馆

时间:2025年11月8日~2026年3月31日

“花儿听到蜜蜂了吗?”是第十五届上海双年展的主题,它别有诗意,也是一个不折不扣的科学问题。根据以色列特拉维夫大学的研究,花朵能“听”到蜜蜂振翅的频率,从而在几分钟内分泌出更甜的花蜜。

这种跨越物种的互动关系,成为策展团队的隐喻——艺术,正是我们可以互相“听见”的方式。本届上海双年展鼓励每一位观众打开“五感”,不仅通过视觉,也可以通过听觉,甚至可以通过嗅觉、触觉去体验和感知。

“花儿听到蜜蜂了吗?”同样象征着一种超越人类中心主义的感知与沟通方式。它引导我们思考:我们是否能像花朵感知蜜蜂振翅那样,去感知那些通常被我们忽略的非人类智慧(如动物、植物、河流、土地乃至建筑本身)?

主策展人凯蒂·斯科特希望通过展览提出更多问题,启发观众思考,她也希望观众在展览中开启感官体验,并能带着全新的视角和感受力,重新回到纷繁复杂的世界。

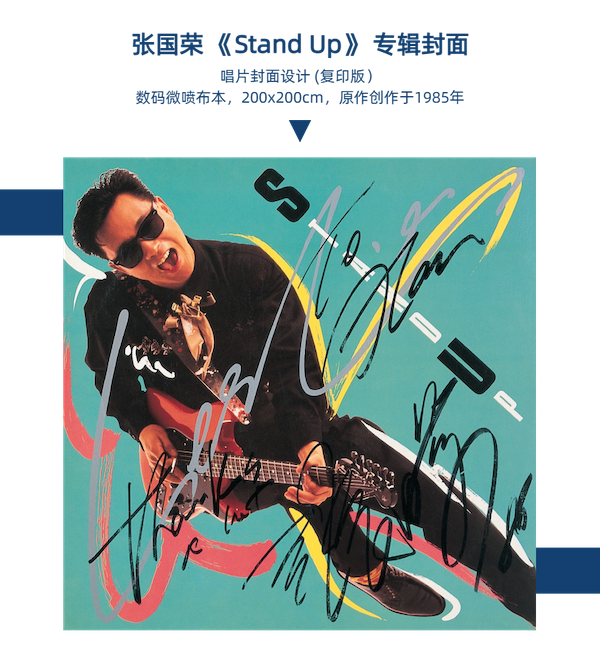

浪奔浪流:2025陈幼坚、欧阳应霁双个展

地点:上海久事美术馆

时间:2025年11月15日~2026年2月1日

本次展览以香港词人黄霑《上海滩》地经典歌词为灵感,围绕“浪奔浪流”的地域文化意象,串联起黄浦江与维多利亚港“水流共生”的隐喻——这不仅是陈幼坚与欧阳应霁的双个展,更是沪港双城文化对话的载体。

设计师陈幼坚以“东方情调、国际表达”的风格深耕创作55年,此次展览堪称他“艺术人生的缩影”:现场首次披露的青少年时期珍贵影像与早期素描,串联起他从商业设计走向纯粹艺术的心路。

作为作家和漫画家,欧阳应霁的作品则充满烟火气与想象力:“天天”玩偶雕塑搭配奇幻纸本绘画,还原《天天厨房》的漫画宇宙;《香港味道》以手绘形式记录香港街头经典美食,在温情笔触中回溯城市历史与集体回忆;《图腾都会》装置将文字化作天马行空的视觉符号,传递着对城市生活的思考。

“对称花园:金炳昊个展”和“恍然之视:胡里奥·阿纳亚个展”也于同期在久事艺术沙龙和外滩18号久事艺术空间举行。

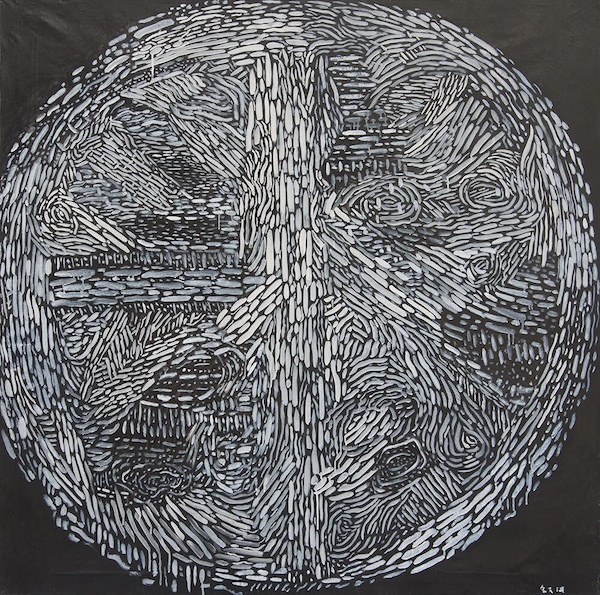

10——60:勾勒半个多世纪的艺术图景

地点:龙美术馆(西岸馆)

时间:2025年11月13日~2026年2月23日

“10——60”从刘益谦、王薇夫妇收藏的全球当代艺术作品中,精选了出生于20世纪10年代至60年代近500位艺术家的代表作,以“一人一作”的方式收录入展览同名画册,展览则为观众呈现近200件佳作,勾勒出一幅横跨半个多世纪的艺术图景。

展览分为两个部分,第一部分“抽象之思”聚焦于以色彩、线条和物质本身进行创作的作品;第二部分“具象之途”呈现描绘人物、风景与日常的创作。通过这两条路径,审视作为个体的艺术家选择以何种方式回应其所处的时代。

从战后废墟上的重建与反思,到全球化下的构建与叩问,艺术家或向内探寻精神与形式的本质,或向外审视身体与社会的处境,共同塑造了时代的视觉经验,也共同对我们所处的世界进行了思考与阐释。

另外两个展览“杨伯都:黑鹰,白鹰”和“关音夫:2718g”也将于同期开幕。

融古烁新:宋元明清铜器的复古与创新

地点:上海博物馆东馆

时间:2025年11月12日~2026年3月16日

青铜器在夏商周时代的重要仪式中承载礼仪,是中国古代物质技术和精神文化的高度体现。在经历三代的鼎盛辉煌后,青铜器在宋、元、明、清时期逐渐淡出礼器的主流舞台,但其作为艺术品,制作更精致,题材更广泛,风格更趋多元。

长期以来,宋、元、明、清铜器被贴上“仿古”的标签,未能受到学界太多重视,研究亦缺乏系统性。仿古青铜器为何在宋代出现?又为何持续流行于元、明、清各朝,从皇家庙堂走向民间日常?其中的内在动力和蕴含的社会意义都值得深思。

本次展览通过对宋、元、明、清铜器的梳理,全面呈现商品经济发达的同时金石收藏与考据之学渐盛的风潮、民间制作的仿古铜器如何通过船舶贸易远赴东瀛,以及其随不同时代在风格、技术等方面的创新。

本次展览由上海博物馆和纽约大都会博物馆联合主办。

崔旴嵐:奥德赛

地点:余德耀美术馆

时间:2025年11月15日~2026年3月1日

这次展览将横跨韩国艺术家崔旴嵐过去三十多年的创作生涯,以科技媒介与动态雕塑为核心的代表性作品,聚焦其对现代性、人与自然、人类的生存境况等的诗性表达,在机械生命构成的科幻场域中,邀请观众回溯远古自然,畅游未来遗迹,探索人类社会或将面临的机遇与挑战。

自1990年代初以来,崔旴嵐便将金属、微型马达、感应设备有机地结合在一起,模仿史前生物的形态塑造动态力学雕塑和机械装置。致力于构建能够产生动态与叙事的“生命机器(anima machines)”,持续发问“人类存在的意义”以及“共生的可能”。

其近期创作进一步深化有关技术发展如何反映人类欲望和社会愿景的一系列问题。他使用新的技术与材料推演人类和技术之间不断演变的关系,探寻人类与机器、欲望和消费、创造力和自动化生产之间的边界。

重新发现时间:第二届中国当代影像艺术年鉴展

地点:上海多伦现代美术馆

时间:2025年11月9日~2026年3月22日

展览以“重新发现时间”为主题,展出的作品选自中国影像艺术年鉴工作团队所收集和整理的2024年公开展览和发表的作品,它们只是三千多件作品的总量中的极小的一部分。

正如总策展人施瀚涛文中所述:自我和个人是艺术永恒的本质之一。而在“图像已经取代了现实世界”“人本身成为图像的功能化的存在”(威廉·弗鲁塞尔),在自我和个体日益被消解的今天,影像艺术中这种“我”的回归和凸显则具有了更为深远的意义。当代的艺术家则不得不作为局内人,自省所身处的被技术图像所压抑的现实,重新发现那一层层被遮蔽的时间,讲述尚待被发现的潜在的多重自我。

本次展览是“中国当代影像艺术年鉴”项目的重要实践,该项目希望通过持续性的学术工作,构建中国当代影像艺术的完整生态。在这个被技术图像深刻影响的时代,重新思考时间与存在的关系显得尤为迫切。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com