分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

这个秋天,马来西亚华语作家黎紫书用大半个月时间游历中国。从香港、广州、杭州、苏州、南京一路做讲座、分享会和签售会,最后抵达北京,担任2025宝珀理想国文学奖评委。

她所到之处皆是热情的读者。在浙江大学文学院的活动上,她人还没到,现场就座无虚席,会后签售排了一个半小时。四年前,她的长篇小说《流俗地》在中国出版,成为现象级作品。在豆瓣上,近4万网友打出了9.2的高分。

黎紫书没想到,一本纯文学的作品,能够畅销并成为出圈之作。出版行业低迷之际,她感谢读者的厚爱,又调侃一句,“口碑和读者之间的安利确实管用,但网传刘亦菲要出演电视剧,可能也有影响吧。或许读者只是想找到值得读的书,毕竟现在的时间更宝贵了”。

有消息称电视剧《流俗地》即将开机,网传导演是许鞍华,书中盲女银霞的扮演者,刘亦菲、刘诗诗、倪妮都是猜测人选。

银霞先天失明,内心却明亮通透。她仿佛是置身事外的观察者,靠着听觉与直觉,描摹出一段上世纪六七十年代马来西亚华人的生态。在锡都这个小地方,马来人、印度人和华人生活于此,所有人物穿插嫁接,素朴呈现,那些看起来没什么惊心动魄的事件,那些无关紧要的小人物,组成一幅叙事绵密的写实之网,仿佛一张充满细节的浮世绘,一组锡都女性浮沉的众生相。黎紫书阴郁的叙事基调下,没有大恶之人,也没有大时代的叙事,只在日常之中,写出生命隐秘的黑暗与暴力,世俗小城中市井小民的平淡生活,呈现数十年历史深处的一众卑微生命,让人读出旧小说草蛇灰线的意味。

对于《流俗地》的影视化,黎紫书在接受第一财经专访时表示:“有一句话说,‘作品完成,作者已死’。我觉得文学作品分两类,一类是作者的独舞,另一类是作者与读者的共舞,我的小说属于后者,需要读者进入那个世界,填充留白,和我一起完成作品。读者的评价更多是在展现他们自己,而非我的作品。影视化则是另一种语言,有时间和篇幅的限制。我信任签约的导演,把导演看作是与原作对话的读者,并不期待原汁原味的照搬。”

担任2025宝珀理想国文学奖评委,是黎紫书第一次参加中国文学奖评审工作。

她说,在马来西亚,一个华语作家想要被看见,除了获奖,没有其他方法。她当年为了获奖,研究众多获奖作品,摸索出一套“得奖体”。黎紫书最早的《国北边陲》,斩获了包括马来西亚花踪文学奖在内的各大奖项,成为获该奖最多的作家。她2016年的长篇小说处女作《告别的年代》入围香港浸会大学文学院主办的第四届“红楼梦奖”,成为该奖最年轻的得主。

“我是被文学奖抬举出来的作家。”黎紫书说,她深知一位作家在文学奖上被看见意味着什么,因此,在她前往新加坡、中国香港担任文学奖的评委时,也会很有“心机”地、不遗余力地托举自己欣赏的年轻写作者。她常常希望,能在广阔的华语文学世界,看到“更奔放、更有野心”的作品,“我可以接受不完整、不成熟,但我想要看到更突破性的,不要显得那么小心翼翼的、大局为重的作品”。

生于1971年的黎紫书,原名林宝玲。她与父亲始终疏离,对母亲的人生选择也有诸多不理解。母亲年轻时为爱奔走,宁可与原生家庭决裂,也要做父亲的二房,忍耐着独立养育四个孩子的艰辛,一生坎坷。黎紫书从小就想做一个与母亲截然不同的独立女性。

她用自己的方式完全独立地蜕变。中学毕业就跨进社会谋生,做过老师、干过销售。后来,她进入马来西亚最大的华文报纸《星州日报》,开启13年采访写作的生涯,但这个梦寐以求的工作,依然无法让她满足。35岁时,已是高级记者的她觉得职业生涯看到了头,于是毅然辞职,离开家乡,云游世界,开启职业作家的生涯。那时候,她不知道未来是如何,却勇敢而无畏。

“我不是一个天才,我写作30年,靠的是匠人心态去创作,在文字上投尽我的心力。每一个字、每一个符号、每一个句号,都非常讲究地去打磨。”黎紫书认为,对马来西亚华语作家来说,写作是无利可图的事情,“每一个作品都意味着你想要成为一个了不起的作家。我想要追求那样的作品,所以才去写作”。

当黎紫书拿到重要的文学奖,被文坛看见并重视,她又一次对自己进行梳理。她不再刻意写那些容易拿奖、宏大叙事的马华文学作品,也不再迎合外界期待,而是完全倾注自己内心。

黎紫书深知,自己哪怕有了一些名气,但作为马华写作者,依然面对困境。马华文学的长篇小说寥寥可数,不但缺故事、缺平台、缺出版机会,也缺乏读者。她从一开始就是为了内心去写作,她形容自己是用破釜沉舟的心,“在死去活来、每日诚惶诚恐的状态中”写出《流俗地》,她渴望自己能写出植根当下的、有生命力的马华文学,这一长卷浮世绘,是她一笔一笔对家乡的书写。书中每一位普通人的生命轨迹,都映照着马来西亚的历史暗流。

“吾若不写,无人能写”,是黎紫书对自己写作使命的描述。在她内心,《流俗地》是一部充满市井俚俗味的长卷,是描绘马华社会几十年风雨悲欢和人事流变的草民众生像。

作家王安忆曾评价《流俗地》以细水长流的方式去叙事,说好了一个写实的人间故事,“打开了写实的世界,开辟新的马华写作领域”。而黎紫书写完这部长篇,也深感自己没有体力再去完成长篇。毕竟写作的过程中,她数次被病痛折磨,严重胃酸逆流,甚至有种活不下去的感觉。

现在的她,长居纽约,依然在写作短篇,那是另一种形式的难。

黎紫书也发现,今天的文学式微,不仅创作者减少,创作者的心态也在改变。

“他们要的是,如果我成为一个被关注的作家,我能够得到什么?我想,是这个价值观的差别,造成今天的这种现象。我很老派地希望,青年作者对自己的作品要有更高的要求,你不是成为现在的自己,而是成为未来的自己,甚至当你不在这个世界以后,你的作品也会告诉世人,你是一个怎样的作家。”黎紫书说。

对话黎紫书:只有写作时,我才是黎紫书,像是过着另一个人的人生

第一财经:在你文学创作的早期,曾经探索马华文学的“得奖体”,直到《流俗地》才发展出更接地气的写实风格。如果现在年轻写作者想被看到,也去摸索得奖规律,你会给什么建议?

黎紫书:其实马华文学圈的“得奖体”相对容易摸索,这个探索过程没什么可否认或羞耻的,对青年作家来说是必经之路,能训练文笔和功底,学会精准表达。但不能一直追逐固定标准,后来我不再追求得奖,才开始思考自己的标准是什么。写《流俗地》时,我已经完全放下了文学奖的训练,觉得自己的标准更高了。

第一财经:马华文学的三巨头李永平、张贵兴和黄锦树,都是以融合历史、文化认同与现代主义的方式去写作,有很强的南洋意象和民族寓言。但你在《流俗地》中,放弃了马华文学那种宏大叙事,转而专注平凡人的普通生活,这种写作是不是更难?

黎紫书:确实,高大上的内容远离生活,容易凭空捏造,读者也难以检视。但平凡生活是每个人都经历过的,写得好不好,读者一眼就能看出来,需要更诚恳、真实的表达,难度其实更高。

第一财经:你小说中的一些女性角色,比如梁金妹、马票嫂、蕙兰等,都有你的母亲以及身边年长女性的影子。你也说过,以前总想跟母亲反着走,之后才发现,自己和她一样坚韧,这种和解是通过写小说达成的吗?

黎紫书:不是,和解需要在现实中落实。我以前和妈妈关系疏离,甚至有点看不起她。但现在,我会毫无顾忌地抱她,耐心地教她用手机。我明白,我们只是追求不同,但都是坚韧前行的女性,这种和解在我妈妈还活着的时候,通过身体力行的陪伴就达成了,和写作无关。

第一财经:对于写作这件事,你一直有一种“小说大于作者”的谦逊心态,是小说在引领着你的创作。对一些小说家来说,仿佛写作是一种可以创造世界的上帝视角。

黎紫书:我觉得写作者不能抱着“用作品成就自己”的心态,那样位置就放错了。应该是把自己放在作品之后,写作者是为了成就一部好的作品而存在,这样的心态,反而更有可能写出好作品,而好作品最终也会反过来成就作者。如果一开始就想掌控作品、成就自己,写出好作品的概率很低。

第一财经:在你看来,什么样的作品才叫好作品?

黎紫书:每个作家的标准不一样,我没有固定标准,更期待惊喜。有些作品看似没人物、没情节,却让人觉得很好,新时代的作家应该和老一套的文学标准产生冲突,打破框框。那些“不过不失”的作品往往没什么出彩之处,对我来说,反而不完美的作品有可能更精彩。我经常被野生作品惊艳,过去布克奖的一些得奖者作品里,让我惊艳的大多也不是学院派。

第一财经:你中学毕业后从事过很多职业,当记者的13年也接触了三教九流的不同人群。甚至到现在,你已经成为名作家,依然要保留自己身上的那种“俗”,跟装修师傅一起吃饭聊天,让他们都意识不到,你是一位作家。这种确保“俗”的心态,以及贴近社会现实的方式,是不是写作的重要财富?

黎紫书:当然是。我不是天才,更多是个匠人,很多同辈写作者比我有才情、有学养,我靠的就是丰富的人生经历和广阔的接触面。当记者让我有机会接触各种人和事,学会和人打交道、“套故事”,这是我最大的资产。而且我本身就觉得和陌生人聊天很有乐趣,不是为了写作才这么做。

我本身就适合在俗世里和“俗人”打交道,这里面有心机,也有真诚,这是我的本性,也是我写作的最大资源和养分。我在高级学术圈会觉得不自在,但和熟人聊日常就如鱼得水。写作只要对自己诚实就好,这种“俗”对其他作家未必重要,毕竟每个写作者的追求不同。

第一财经:《流俗地》里的锡都就是你的故乡怡保,19世纪末因锡矿开采获称“锡都”。你现在大半年居住在美国,小半年回到马来西亚,怡保对你来说是什么样的存在?

黎紫书:母亲在哪,家乡就在哪。怡保的生活节奏让我觉得最舒适,年轻时痛恨它没发展,年纪大了反而庆幸它变化很小,像个一直等着我回去的地方。很多家乡回去后已经认不出,但怡保不一样,是我想终老的地方。

那么多年在世界各地旅居的经历,让我跳出“庐山”,更清楚地看清家乡的面貌、历史和意义。

第一财经:写作能帮你对抗孤独或寻找人生意义吗?

黎紫书:写作不是用来对抗孤独的,而是在繁忙的现实人生中,给了我另一个维度——一个只属于自己的角落。我平时以林宝玲的身份生活,只有写作时成为黎紫书,像是过着另一个人的人生,这种体验很特别。写作还能帮我梳理内在自我和对世界的看法,这是在凡俗生活中很难做到的。

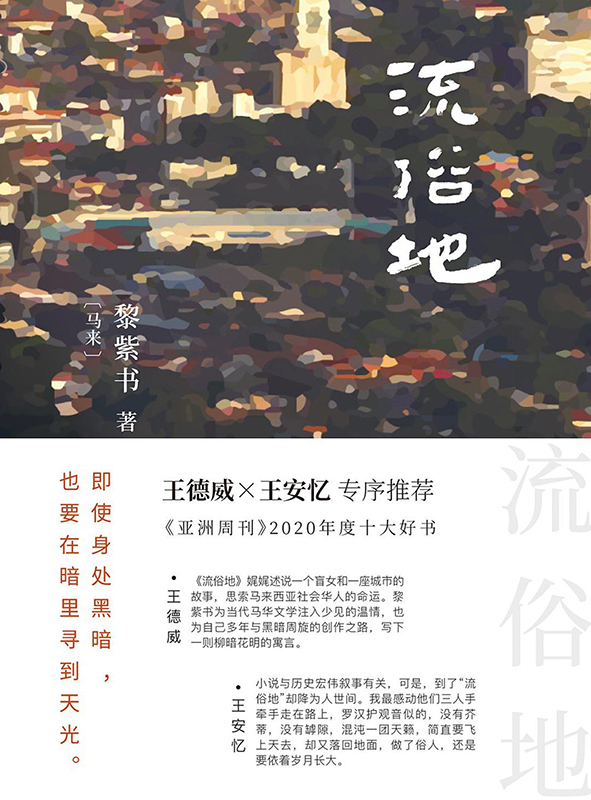

《流俗地》

[马来西亚] 黎紫书 著

北京十月文艺出版社·十月文化 2021年4月版

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

《阿凡达3》的复古,以及勒古恩和布鲁姆的“与书共老”

他88岁了,仍然不知道明天会发生什么,所以,仍然逗留在他毕生最热爱的事情之中。

“素人”作家们来到上海:文学能拯救普通人的生活吗

“以写作拯救生活:当代中国的‘素人写作’”工作坊上,7位素人作家分享了他们的写作经历,学者们则从研究的角度谈了对素人写作现象的思考和观察。

专访新加坡国立大学东亚研究所陈波:美与东盟国家贸易协议“大多难以产生实质影响”

“单边主义难以真正获得贸易伙伴的信任,施压可以短期奏效,但难以换来真诚合作。”

这位从集中营幸存的作家,写出了与昆德拉不一样的捷克味

10月4日他在家中离世,享年94岁

中国制造外溢东南亚,马来西亚收获红利 | 海斌访谈

“我们赶上了天时地利人和。”