分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

2026年的中国香港,正立于全球混沌调整与中国破局开新的交汇点上。尽管世界经济处于旧均衡解构与新均衡生成的过渡阶段,但香港凭借制度稳健、财政健康与金融互联,展现出强大的韧性与支撑力。南向资金持续净流入,人民币国际化稳步推进,香港金融体系在复杂环境中依旧保持稳健运行。政策层面上,香港正加速推动经济结构升级。绿色金融、再工业化与创新科技成为增长新引擎,北部都会区发展建设为产业拓展注入新动能。与此同时,金融市场改革、科技投融资创新与可持续金融体系的建设不断深化,持续增强了香港作为国际金融中心的核心竞争力。

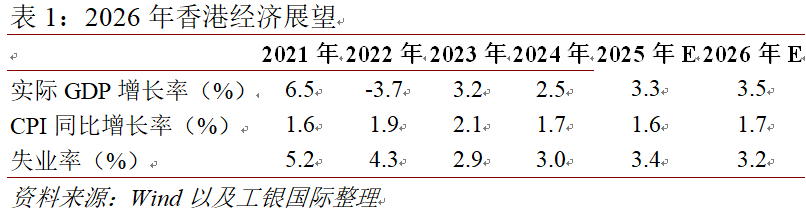

总体而言,香港正以更清晰的制度框架、更开放的金融环境和更坚实的创新基础,稳步实现经济结构优化与长期竞争力提升,预计2026年香港经济将继续保持温和增长,GDP增速有望达到3.5%左右,2025~2029年间有望保持3%左右的经济增速,显著高于欧美等发达经济体。

外部扰动:全球金融动荡的共振节点

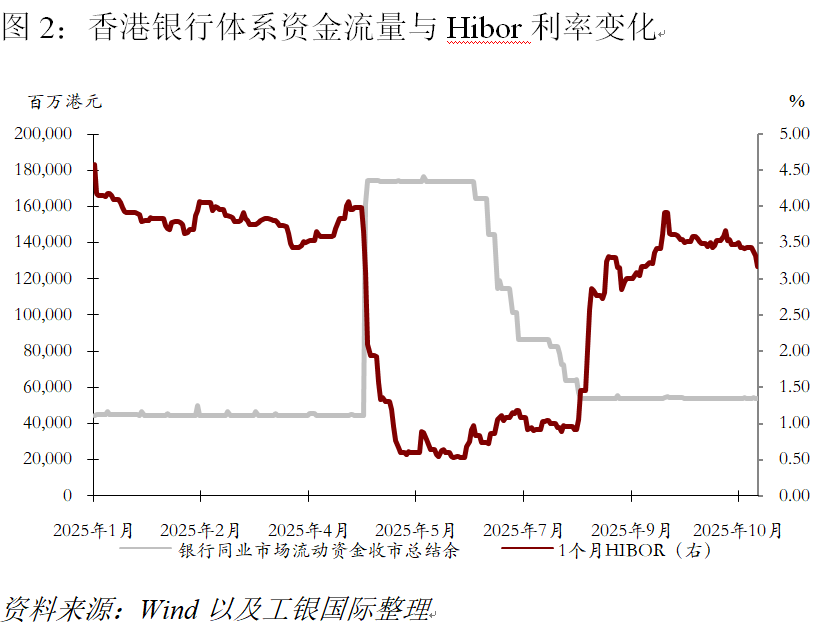

香港经济的高开放度,使其对全球货币与资本周期的反应尤为敏感。联系汇率制度下,港元利率与美元利率呈高同步性,美联储的政策变动几乎可即时影响到香港本地金融条件。在港元多次触及强方兑换保证的背景下,香港金管局于2025年多次入市注资以维持汇率稳定,这一操作显著增加了市场流动性。伴随资金流入,港元各期限Hibor(香港银行间拆借利率)明显回落,充分体现出香港金融体系当前的流动性充裕与资金环境宽松。

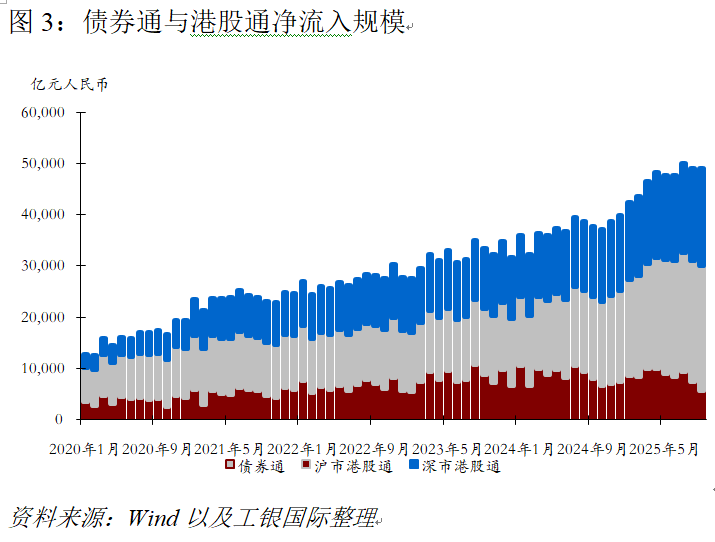

香港特区政府《2025年施政报告》(下称《施政报告》)中提出要巩固香港国际金融中心地位,并强化股票、债券、货币市场建设,同时推动港股人民币交易柜台纳入股票通南向交易、发展国际黄金交易市场和绿色金融,提升跨境资金流动效率。数据显示,截至2025年11月,年内南向通净流入超过1.2万亿元人民币,创历史新高。证明了香港的金融体系在制度稳定与资金互联下具备较强弹性。

当前阶段,全球资产重定价正在重塑资金流向结构。资本市场东升西降的宏观格局,使国际投资者重新评估亚洲资产的配置价值。展望2026年,美国进入加速降息周期、人民币资产吸引力提升,香港资本市场有望继续维持强劲表现,展现出香港作为全球金融中心的韧性与活力。

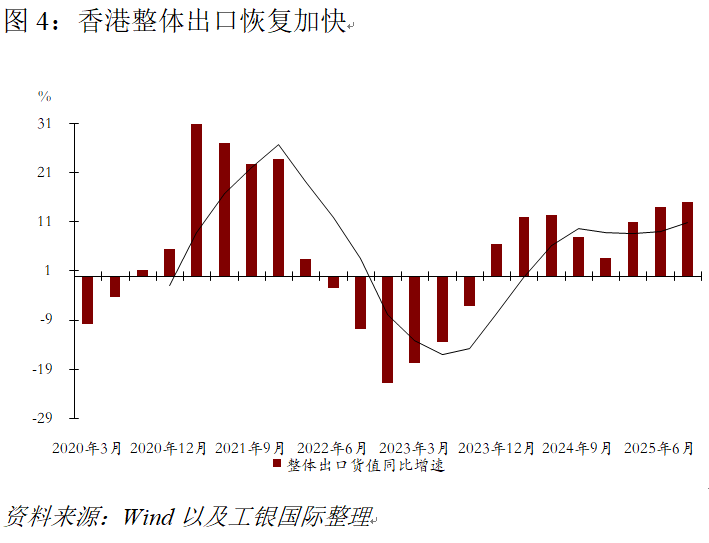

与此同时,全球贸易环境仍处于多重压力下。保护主义的蔓延、供应链再布局及地缘政治摩擦,使香港的中间品与转口贸易增长受到一定抑制。2023年,香港整体出口货值同比下降7.8%,延续了前一年的负增长态势。进入2024年,外部需求逐步回稳,区域供应链调整趋于完成,整体出口货值增速由负转正至8.7%,实现明显反弹。2025年前9个月,出口继续保持上行势头,整体出口货值同比增长13.4%。这一变化表明,香港贸易体系已从此前的下行调整阶段稳步进入复苏通道,外需回升与产业链重构共同支撑了贸易动能的持续改善。

值得注意的是,服务贸易的结构优化正在形成新的增长支点。金融、专业服务及高端物流板块在政策引导下持续扩容。随着重点企业办公室计划与专业服务支援机制逐步落地,将支持香港向高附加值服务转型。不仅如此,内地经济稳健增长及跨境服务需求增加,为香港高端服务出口提供了新的外部市场。服务业的持续优化不仅稳定了就业,也增强了香港经济在外部波动中的缓冲力。

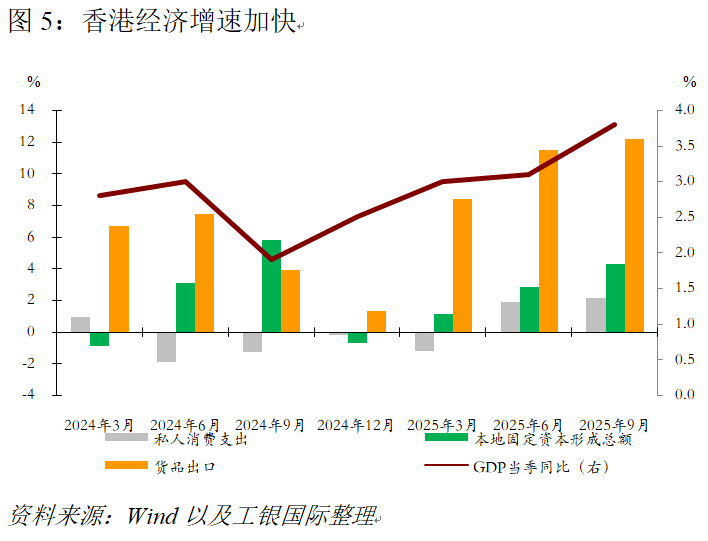

内部支撑:制度型稳定的能量输入

香港经济在复杂外部环境下保持正增长,根本原因在于制度稳健与内需巩固的共同作用。香港《2025~2026财政年度政府财政预算案》(下称《预算案》)提出要“巩固复苏势头、增强发展动能”,以“守正创新、培育新质生产力”促发展,对内“巩固及提升优势产业”,对外“加强与大湾区城市联动”,继续维持温和增长。2025年三季度,香港经济延续复苏态势,GDP同比增长3.8%,增速较上半年进一步加快。分项来看,私人消费同比增长2.1%,固定资本形成总额增长4.3%,货品出口维持强劲势头,同比增长12.2%。

随着居民实际收入稳步提升,企业投资意愿逐步恢复,内需在结构优化中具备更强韧性。消费回升与投资扩张形成合力,出口动能持续增强,共同推动香港经济在外部环境改善与内部政策支撑下稳步修复。预计2026年香港全年经济增速有望达到3.5%左右,2025~2029年有望保持3%左右的增速,显著高于欧、美等发达经济体(均值在2%以下)。

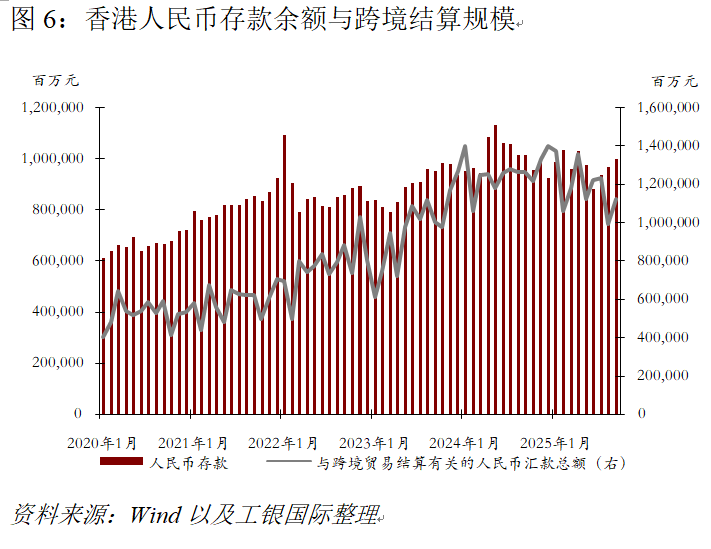

人民币国际化的制度深化,正在为香港金融中心注入持久的增长动能。根据香港金融管理局的数据,目前香港人民币存款规模已突破1万亿元,为离岸人民币市场提供了充足流动性。随着跨境资本通道的制度化进程加快,香港在人民币资产的定价与结算体系中的枢纽功能进一步巩固。过去十年,互联互通机制由“沪港通”扩展至“深港通”“债券通”“互换通”,持续完善并深化市场融合,成为内地与香港资本市场协同发展的制度标志。依托“背靠祖国、联通世界”的独特区位与制度优势,香港不仅提升了市场的流动性与国际吸引力,也在全球资产配置体系中强化了制度支撑与增长基础。展望未来,随着产品种类的不断丰富、标的范围的持续扩大以及交易机制的进一步优化,香港资本市场的互联互通深度与广度将再上新台阶,其作为中国资本市场开放枢纽的核心地位也将更加稳固。

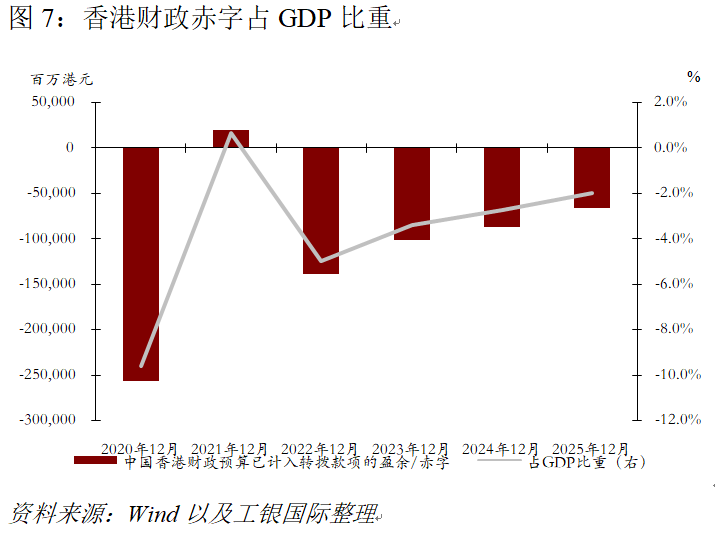

在财政与制度层面,香港特区政府的稳健取向是应对外部不确定性的关键缓冲。《预算案》预计全年财政赤字约670亿港元,占本地生产总值约2.0%,较2024年的2.7%进一步收窄。数据显示,香港财政状况自2020年疫情期间赤字高企后持续改善,赤字占GDP比重已由2020年的9.6%下降至目前的低位。财政司预计,随着收入增长和开支优化,香港有望在2026/2027年度恢复盈余,财政政策的可持续性和逆周期调节空间将进一步增强。同时,《施政报告》提出政府将继续推行重点企业办公室计划,吸引更多企业来港设立总部或研发中心,并通过简化审批程序、优化税务优惠及配套支援,强化香港对创新科技与高端服务企业的吸引力,通过优化营商环境和强化政府服务效率,改善了企业信心与长期投资预期。政策的延续性与透明性,为香港提供了稳定的制度可预期性。这种信任基础,使香港能够在外部资本流动频繁的背景下维持稳定。

转型升级:由开放港向创新枢纽

《施政报告》提出,要加快推进再工业化与创新科技发展,通过新型工业化加速计划及再工业化资助计划等措施,推动高端制造及科研成果转化。报告同时宣布拨款100亿港元设立新产业加速计划,以支持具潜力的先进制造项目及创新产业链建设。香港科技园、数码港及北部都会区的创科项目正进入集中落地阶段,为再工业化提供空间载体。另一方面,金融机构在科技投融资中的参与度不断提升,香港的创投与私募基金生态持续扩张。《施政报告》提出,港投公司将培育具潜力的本地私募及对冲基金机构。香港金管局数据亦指出香港除了是亚洲顶尖的国际资产管理中心,香港亦是亚洲最大的跨境私人财富管理中心、对冲基金中心及第二大私募基金中心(仅次于中国内地)。随着监管优化及市场开放,基金管理规模稳步增长。展望2026年,香港有望进一步丰富创新科技相关的融资工具,金融与科技的融合将加速推进。

与此同时,绿色转型也已成为香港经济结构升级的另一核心支柱。截至2025年8月底,特区政府在“可持续债券计划”下累计发行约2400亿港元(约合310亿美元)绿色债券,为市场提供关键定价基准。根据香港金管局数据,2024年香港发行的绿色及可持续债务总额达844亿美元,同比增加61%。2025年上半年,市场保持稳健增长,发行总额估计达343亿美元,同比增加约15%,巩固了香港作为亚洲领先可持续金融中心的地位。《施政报告》进一步指出,要打造亚洲绿色金融枢纽,强化香港在ESG投资与可持续资产管理方面的国际地位。绿色金融的扩展不仅拓宽了资本市场深度,也显著提升了香港金融体系的抗周期能力与国际影响力,成为支撑长期增长的关键领域。

在空间经济布局上,《施政报告》提出加速推进北部都会区发展战略,将构建创新科技、高端专业服务、教育文化等多元产业体系。政府采用片区开发、公私合营模式推进建设,并制订北都专属法例以加快土地与跨境审批流程。北部都会区将与深圳河套地区形成科创双引擎,通过跨境科研合作与产业对接,促进金融、科技、教育与制造的深度融合。随着大湾区合作机制的完善,香港有条件构建从创新研发到高端制造的完整生态链。空间布局优化、基础设施投资扩张与产业政策衔接的协同效应,正在推动香港从单一金融型经济体向多维创新型枢纽转型,为长期增长注入结构性动能。

(程实系工银国际首席经济学家,徐婕系工银国际高级经济学家)

深汕铁路迎来建设新进展 塘朗山隧道东段通过验收

深汕高铁建成后深汕特别合作区到深圳南山区仅需30分钟。

世界绿色设计组织第十五届年会于布鲁塞尔举办

本次大会以 “绿色设计赋能全球可持续发展” 为核心主题。

2025年度碳中和与应对气候变化领域最具影响力“十大事件”

中国碳市场从“发电行业单一试点”进入“多高耗能行业协同监管”的战略性阶段。

零碳园区标准化实践再进一步,创新实践与协同治理专场在沪成功举办

专场会议以“创新实践与协同治理”为核心,旨在搭建一个高阶、务实、前瞻的对话平台,共解行业痛点。

国家发改委:扩大新兴产业有效投资 前瞻布局未来产业项目

聚焦加快经济社会发展全面绿色转型,扩大生态保护、环境治理、节能降碳等领域投资。