分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

在城市可持续发展的道路上,我们既需要科学的标尺,也需要人文的关怀。2025世界城市日城市可持续发展全球大会期间,两场对话分别从“女性友好城市”与“上海指数”两个维度,探讨了城市如何更好地服务于人的生活与发展。

沈奕斐:女性友好城市,从“安全”走向“参与”

复旦大学社会发展与公共政策学院社会学系副教授、家庭发展研究中心主沈奕斐指出,过去20年来,中国城市在女性友好方面取得了显著进步。以上海为例,公共照明系统的完善极大提升了女性夜间出行的安全感;公共卫生间男女比例调整、家庭育儿室的设立,也体现了城市对女性及家庭需求的重视。

然而,她同时指出,城市发展中仍存在一些“看不见的不便”。例如,大型商超的普及取代了街边小店,一定程度上削弱了女性日常购物的便利性与社区参与感。她强调,城市应保留“走走逛逛”的生活气息,让女性在承担家务与育儿责任的同时,也能享有更自主、更丰富的社会生活。

在谈到“独立女性”这一概念时,沈奕斐认为,真正的独立并非割裂依赖,而是建立“多元依赖”。女性既可以在家庭中承担责任,也可以在社会中实现价值,关键在于拥有选择的权利与平衡的能力。她呼吁城市在数字化与AI发展的新阶段,提前思考如何让女性平等享受科技带来的发展红利,避免新的性别盲区。

沈奕斐建议,上海作为“人民城市”理念的首提地,下一步应更注重提升女性的“社会参与感”与“生活便利度”,并在教育与社会氛围中加强数字素养与性别平等意识的培育,构建更具包容性的城市文化。

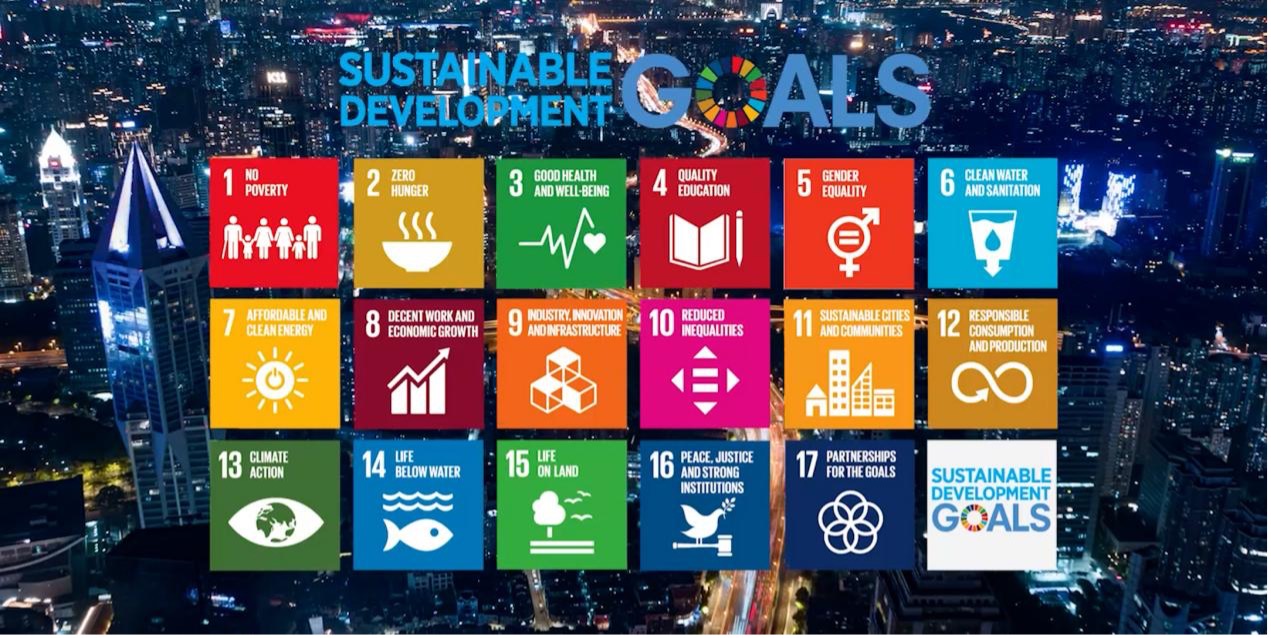

李峰清:上海指数,用“标尺”指引城市未来

上海大学城市更新研究院副院长李峰清介绍了“上海指数”作为全球城市可持续发展测度工具的特点与价值。该指数由上海市政府与联合国人居署共同开发,围绕“安全、包容、韧性、可持续”四大核心价值,构建了包含47个指标的基础库,具备高度的适应性与可扩展性。

李峰清强调,“上海指数”不是用于城市排名的“竞赛表”,而是城市自我比较、自我提升的“进度尺”。它帮助城市在有限的资源与空间条件下,做出更科学的公共政策决策。例如,在城市更新场景中,通过“城市夜间灯光指数”等特色指标,可以动态追踪建成区的活力变化,为城市更新成效提供数据支撑。

针对不同城市类型(如超大城市、科创城市、健康城市),“上海指数”设计了差异化的应用场景。李峰清比喻道:“这就像奥运会中的不同项目,各有其评分标准。”分类评估更能反映城市在特定维度上的真实进展。

对于“上海指数”未来的发展,李峰清希望它能与“MAZU-Urban城市预警智能体”“绿色街区设计国际标准”等技术工具协同互补,共同丰富“上海方案”的工具箱,引导全球城市朝着更绿色、更公平、更智慧的方向发展。

从女性视角的细腻洞察,到数据指标的宏观衡量,城市的美好,既在于日常生活的点滴改善,也在于长远发展的科学指引。我们期待,未来的城市不仅是建筑与街道的集合,更是每个人都能安居、乐业、参与、成长的共同家园。

从“站着的市场”到“价格指数”:普陀大宗贸易的底蕴传承与进阶

这三十多年的变化,折射出普陀区立足国家战略,依托既有产业基础,持续推动有色金属产业从规模扩张向更高层次的规则建设和产业集群迈进的实践路径。

世博初心 精神永续:三大核心成果为城市可持续发展注入新动能

未来,世博精神将在新时代不断焕发新的活力,化作推动全球可持续发展的不竭动能。

一座城,因“她”而更美

一座对女性友好的城市,终将成为一座对所有人都更文明、温暖、宜居的城市。

从上海方案看中国城市之治

上海方案与中国城市之治,方向如何?前景如何?

不排名、重进步,全球100多个城市应用的上海指数如何推动可持续发展转变

几年间,上海指数从理念理论标尺,正在快速转化为一个推动全球城市向可持续发展进行转变的新政策工具和新合作平台。