分享到:

- 微信

- 微博

27年前,作家格非发表了当年传诵一时的“先锋小说”《迷舟》,这篇受到西方现代主义文学深刻影响的小说也让他成为“先锋文学”的代表人物。今年3月,50岁的格非在译林出版社出版了两本自选集《相遇》和《博尔赫斯的面孔》,前者收录了包括《迷舟》在内的12篇小说,后者则汇集了他的评论与散文。

因为出版《相遇》,不习惯读自己旧作的格非回顾了当年的作品。他自言,这次重读对他来说“是一个很大的刺激”,令他回忆起上世纪80年代写作的状态。“而现在,黄金时代已经回不去了。”

在格非的界定中,所谓“文学黄金时代”发生于西方18、19世纪欧洲的200年时间,而在中国,文学的黄金时代则延续到了1980年代。“当时,文学担当了教化社会的功能,而现在这种功能被太多的东西替代了,比如法律、学校、传媒等。我们当时根本无须考虑文学的功能,因为那是不言而喻的。但是在今天,作为读者和作家都会考虑:为何选择阅读文学?为何写作?”

格非认为,文学结束黄金时代,并非代表文学的衰败,而是其告别了承担庞杂社会功能的层面,回到它本身。 “这是文学回归正常社会功能的时代。我们也应该思考如何将文学在黄金时代之前的作用和位置捡回来。”

现代主义的退缩及其启示

现代流行文化被格非视为消费主义盛行之下的产物,即便是在100年前的文学黄金时代,文学也与市场有着千丝万缕的联系。他在《博尔赫斯的面孔》中评论了现代主义文学与市场之间关系:“20世纪初的第一个十年,形形色色的激进主义流派应运而生,这些先锋派旗号下所酝酿的运动,所要抛弃的,恰恰是传统文学,而潜在的写作策略无非是与这个市场融为一体。”

“现代主义的诞生背后其实是一种策略。作家被逼到一个非常困难的境地。市场非常强大,作家无以抵抗。于是艾略特、庞德就想到一个办法,在保证文学创作的同时,也赢得了市场。当时的作家和出版人将《荒原》、《尤利西斯》这样的作品作为非常神秘的东西,做成限量版的收藏品,面对社会精英。这就让文学书籍成为收藏品。”由此,“文学现代主义成功地将传统的贵族供养人变成了现代资本主义市场的投资人和赞助商。” 格非在《现代文学的终结》一文中论述称,而文学也从大众领域退却,缩回到孤立的集赞助、投资和收藏于一体的世界。

“后来,欧洲人认识到,收藏书籍基本无用,它并不像绘画。所以,现在用限量版、精装版的策略注定是要失败的。”格非说。

文学的警示

文学的重要性正在减弱,就像格非感受到的:“当时(80年代),一篇小说可能有无数人去看,而现在,文学的功能已经成为问题。”

另一方面,电影、电视、艺术甚至游戏的空前繁盛,是否令文学得以以不同的形式参与社会生活?格非接受《第一财经日报》采访时说:“真正的文学与进入消费的文学有实质上的不同。文学从根本上是一种对人们既有经验的冒犯,而娱乐则是一种迎合与顺从。现代娱乐业是创造一种另外的主题,不断狂轰滥炸,让人们变成同一类人,然后去占领他们的思想。”

在上海与作家毛尖对谈时,格非表示:“资本对文化的控制,已经从工作时间延伸到业余时间。我们闲下来干什么?被要求旅游,被要求看电视剧,被要求做各种娱乐。比如看《来自星星的你》,中国会有那么多人看这种极其糟糕的东西,这需要反省。而文学则以最奇妙的方式悄悄提醒你:你看到的东西、好像被固化的东西也许是假的,也许是人为建构起来的。”

“对比夏衍那一代剧作家,现在文学介入现实的深度远远不够”

夏衍推崇和偏爱“大女主”,因此《祝福》中的祥林嫂、《林家铺子》中的林明秀、《在烈火中永生》的江姐,这些女性人物形象和原著比,都被夏衍向前推了一步。

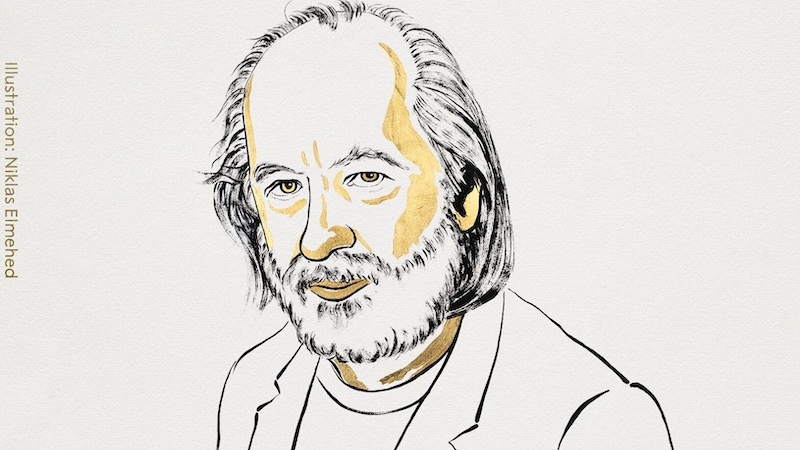

拉斯洛的诺贝尔文学奖,让我们重回卡夫卡的世界

卡夫卡那座在20世纪初被大雪覆盖的村子,把阴影一直投到21世纪,而拉斯洛被雨水困住的村庄,却只是一个被困雨中的村庄。

匈牙利作家拉斯洛获诺贝尔文学奖,他最喜欢的诗人是李白

拉斯洛非常喜欢中国文化。动身去中国之前,他特意造访了几位汉学家,请他们给自己起了一个中国名“好丘”。

如无法提高生产力,则人工智能无意义

制定一项认真、明确且以证据为基础的方案,确保人工智能在最需要的地方促进生产力增长。

捷豹路虎中国CEO潘庆:车最核心的意义是守护生命

潘庆在“士在八方”活动中回顾了其77年品牌历程及近年市场表现。