分享到:

- 微信

- 微博

沙溪古镇档案:隶属于云南省大理白族自治州剑川县,是“茶马古道”上重要的市集和驿站,保留着相对完整的建筑遗存——古村落、市集、广场和戏台,2001年被世界纪念性建筑基金会列入当年的世界101个濒危遗址名录。由瑞士联邦理工学院主导的“沙溪复兴工程”始于2002年,旨在以文化遗产保护切入中国乡村可持续发展,2005年获联合国教科文组织亚太地区文化遗产保护奖,负责实施的建筑师黄印武获第二届中国建筑传媒奖。

冬天的沙溪,行人寥寥,越发显见清旷天地间的生趣,田里的堆肥暖暖下沉,柿子和金色冠状的大树在青瓦矮屋上空静默地有了腾空的气势。小巷里密集的是旧民居改建的客栈,随便向哪个店家打听,这里什么时候是淡季?他们会告诉你,恐怕没有旺季。

即使旅游住宿资源已经饱和,还是有投资者不断涌入,有的把改建客栈当作转手买卖,有的作为生计。经营客栈是向往乡居生活的人解决居住和营生的最为直接的办法。

外来者不断地来,当地人不停想办法,打政策擦边球找地盖新房,像很多生活慢慢便利起来的白族聚居村落那样,相对便捷的交通和信息,改变着城乡时空的距离,各自本原的文化在快速冲淡。

按照建筑师黄印武在《在沙溪阅读时间》中写的——“在四方街通往东寨门的小巷中,就有两个很典型的冰臼,可以很清晰地看到冰屑和岩屑螺旋打磨石头形成的凹窝,均匀规整”,这些曾存在于冰河纪时期的自然痕迹让人惊叹,但社会文明的演进形式更醒目和杂沓,比之自然的静默,更吸引人的是人的建造历史。上世纪90年代,这个偏僻小镇以其完备的建筑遗存和传统村落形态进入瑞士联邦理工大学学者的研究视野。

2003年3月,刚刚从瑞士联邦理工大学完成学业回来的黄印武,加入了“沙溪村落复兴工程”项目,主导设计和实施工作。这一项目由瑞士联邦理工大学主持,世界纪念建筑基金会筹措慈善资金,“试图通过对当地村落文化遗产、生态景观的保护及对古村落和建筑进行保护性修复、改造,辅以基础设施和生态卫生系统的更新,实现对当地村落经济的脱贫和文化的传承,构建一个农村基层的可持续发展模式”。

黄印武回忆:“开始的四年,针对古村落和公共建筑的保护性修复工作相对紧凑,后来越来越松散了,到2011年断断续续有点事情,做得比较松散。”在村落中心公共建筑遗产的保护和村落建筑修护工作告一段落之后,黄印武选择定居在这里。留在沙溪的原因是,这里亮敞晴朗的天日与温和的气候,说得深了,他无意透露:“留下来,是为了看看它怎么发展。”

建筑的本地乡土特征 王晓东/摄

普通材料经过工匠之手呈现出乡土气十足的美感 王晓东/摄

隐没在小巷中的一方传统白族小庭院,是黄印武现在的住所,坐西向东的堂屋,延续了旧有的格局和样式,黄印武把原本东南角落的猪圈拆除后,盖了土木结构、南北通透的工作室。这个原本宁静的小院,也很快被客栈包围。采访的当天,黄印武请来工匠加高一面院墙。“从我来讲,矮矮的墙最有农村特点,屋顶的状态和层次特别好,但隔壁成了客栈,为了遮挡视线就不得不把这堵墙加高一点。”

在乡村蜕变的现实中,不同人群的诉求总是犬牙交错,例如,揣着钱而来的投资者,相中一院老屋,屋主即便有心交易,也会来问问黄印武——“合不合适?”黄印武会反问他:“几十万块钱,就把二三十年的话说尽了么?”他总是这样不断地提醒当地人,再想深一些。

黄印武对民居的本原性价值看得很重,他认为:“打算开客栈的人,按照商业原则行事,往往用最少的钱改建出最多的客房,这样的做法是否符合当地建筑的传统和建筑结构的合理性?”这些问题村民往往没有办法看清,更严重的问题是,随着工价、物价的上涨,村民们拿到的租金实际上难以再盖一个新楼,而旧有的建筑价值又被破坏了。

既能维系原住民的生活方式和发展需要,又能平衡观光和投资者诉求的理想的居住形式?这一构想在黄印武的头脑中慢慢成形:“希望联合一些志趣相投的朋友,或者对乡村建设有兴趣的人,以一个村落为试验点,修缮和改造一批民居,让当地人既不搬离原来的房子,生活质量也可以得到提高,而且通过设计,分割出一些相对独立的空间,给愿意来这里度假或短期居住的人。”

------对话黄印武

第一财经日报:你会如何评价沙溪民居的整体状况?

黄印武:从建筑的角度讲,剑川的民居很有技术含量,这里是出工匠的地方,技术水平很不错,做到了用最少材料、最简单技术实现功能、结构最合理,没有过多的修饰,这样的建筑很好用,又很节省,对工匠而言,操作也不麻烦,我也是到这里慢慢学习的,很有收获。

传统建筑让我看到建筑最基本的东西。任何一种传统材料都有它的缺陷,这些有缺陷的材料,怎么变成一个没有缺陷的房子,这是很有意思的事。包含很多智慧,既有技术,又包含人文的取向,在传统建筑里,你能把建筑的基本问题看得更清晰。

日报:传统建筑的建造主体是工匠,现在由建筑师主导,建筑师与工匠是怎样的关系?

黄印武:建筑师在建造过程中协调各个工种,建筑师通过有体系的教育,从上往下给你讲建筑,工匠是由下往上长,师傅带徒弟,有很多不确定性,是经验积累形成的,一旦形成就非常实用。

不过,工匠是经验的传承,只能通过不断试错来验证新的创造,需要一个漫长的过程,而建筑师却有很多理论支持,可以很快地判断什么是错的、是不可能的。工匠做事的方式跟建筑师的图纸表达不一样,很多时候,需要建筑师想得比工匠更深入更具体,最后落实为一个设计的东西。

日报:遗产保护中,各个价值层次如何排序?

黄印武:价值存在于各个层次,需要我们进行判断,高层次的价值总是优先于低层次的价值,两利相权取其重,这是一个权衡的过程。

“真实性”是文化遗产保护的原则之一。通常所说的“修旧如旧”,从“旧”到“旧”其实始终只停留在问题的现象层面。“真实性”的原则直接给遗产保护提供了更好的判断依据,也是因为“真实性”直接与“价值”关联。

保护行为如何不背离今天的人的现实生活需要?是不是为了遗产保护就要限制基本的生活条件?改善村民的生活条件,这是最为基本的,农村的发展最后应该服务于当地人。

再一个重要的原则是“多样性”。比如,民居最大的特点就是差异性,看似相似,实则不同。现在很多仿古街做得很整齐,材料统一式样统一,虽然刻意做了些变化,但总体还是统一,缺少多个层次的感受。反过来讲,也正说明了真实性的缺失。

日报:以建筑师身份,转入乡村建设方面的工作、尝试建构一种与当地资源禀赋相匹配的生活方式,在这个过程中,你所依据的知识背景是什么?

黄印武:建筑不单纯是技术表达,它有文化表达在里面,这个行业决定了一个好的建筑师必须是知识面很广,以及你怎么去看待社会。建筑——最后我们看到的是物质的、实在的表现,但是决定这个房子为什么是这样的,是你对这种生活的理解,你盖一个房子,希望别人怎么去用。建筑师是需要社会责任感的,当然不能否认现在某些建筑师是给自己设计房子。做什么?给谁做?这是个问题。

日报:在你看来,在今天的乡村建设过程中,比较容易忽视或抛弃的价值是什么?

黄印武:乡村发展的核心应该强调它的文化根基,集体性和有限性是农村生活很典型的特点,农村的个体要做成一件大事,很困难。村里的人相互帮忙往往不计报酬,这是一种集体的生活方式。我们现在到很多村子去看,没有多少钱,但是你看他们的生活很幸福,他们自己乐在其中,从某种程度上讲,这种有限度的物质状态,有一种稳定性和持续性,他知道很多事是没有可能的,知足常乐。

乡村的发展应该是多样性的,不同地方应当走不同的道路,现在风险最大的是出一个政策,全国统一实施,无视全国农村的差异性和不均衡性。中国(上世纪)20年代,晏阳初、梁漱溟那批人在做的事情,他们站得已经很高了:乡村要和城市协调发展,对农民的教育关系到整个民族的未来,这都是根本性的问题,不能忽略乡村对于一个人,以及社会发展的意义。在某些方面,与我们今天新型城镇化的观念不谋而合。

日报:乡村发展有可能面临哪些风险,或者说认识上可能存在哪些偏差?

黄印武:农村发展中面临的几个风险,一是大资本的涌入。从经济的角度讲,农村完全处于劣势,没有议价能力。如果完全以经济推动乡村发展,很容易变成一个由外来者主导的乡村发展,农村变成了大资本的盈利工具。第二,很多农村政策的决策者可能远离或者不了解乡村,简单地以城市的标准来思考农村问题,这种政策对农村的破坏性大于建设性。

第三个是,人口和人才流失。

最后,当下农村普遍缺乏文化自信。农村人容易把基于资源和公平性问题导致的落后,简单地和自己的文化传统挂上钩,这个很可怕,把经济发展的不平衡性简单地归结为文化落后,比如农村人建房子重点不会考虑我的房子是否有舒适性,而是贴上瓷砖,这样看上去更像城里的房子。

日报:在你看来,农村的根本是什么?

黄印武:定义农村离不开农业。无论农村的第二产业、第三产业如何发展,农业都是农村区别于城市的根本性差别。

农业有它自身的规律。我最近对福冈正信的“自然农法”很感兴趣,从这样的耕种方式里首先体会到的是减少对土地的索取,尽可能地保证生态系统的内在循环。书上说,“自然农法”整个的产量很高,如果能做到这一步我认为有助于转变我们的农业观念。但农业的东西必须自己先试,用事实说话,不然没有说服力。

松阳古村落的艺术新生:从“拯救老屋”到山居慢生活

近年来,依靠保护老房子、开发古村落旅游,松阳创造了一种个性化的慢生活体验。

精彩抢先看 | 价值与投资——前沿产业的价值跨越

邀请云天励飞、凯众股份、开普云高管,共同探讨前沿产业如何向场景化应用迈进,实现商业化提速与价值跃升。同时邀请中证指数公司专家,为投资者提供指数分析框架。

精彩抢先看 | 价值与投资——ESG变必答题 价值与投资求新解

邀请安徽合力、新奥股份高管,共同探讨上市公司ESG建设及发展趋势。同时邀请中证指数公司和长江证券专家,为投资者提供多视角的ESG评估与投资分析框架。

探寻收缩型城市鹤岗之变的“五重价值”

短短十年间,鹤岗的城市治理与发展,实现了从资源依赖到创新驱动、从粗放管理到精细治理、从工业锈带到生态宜居的三大跨越。

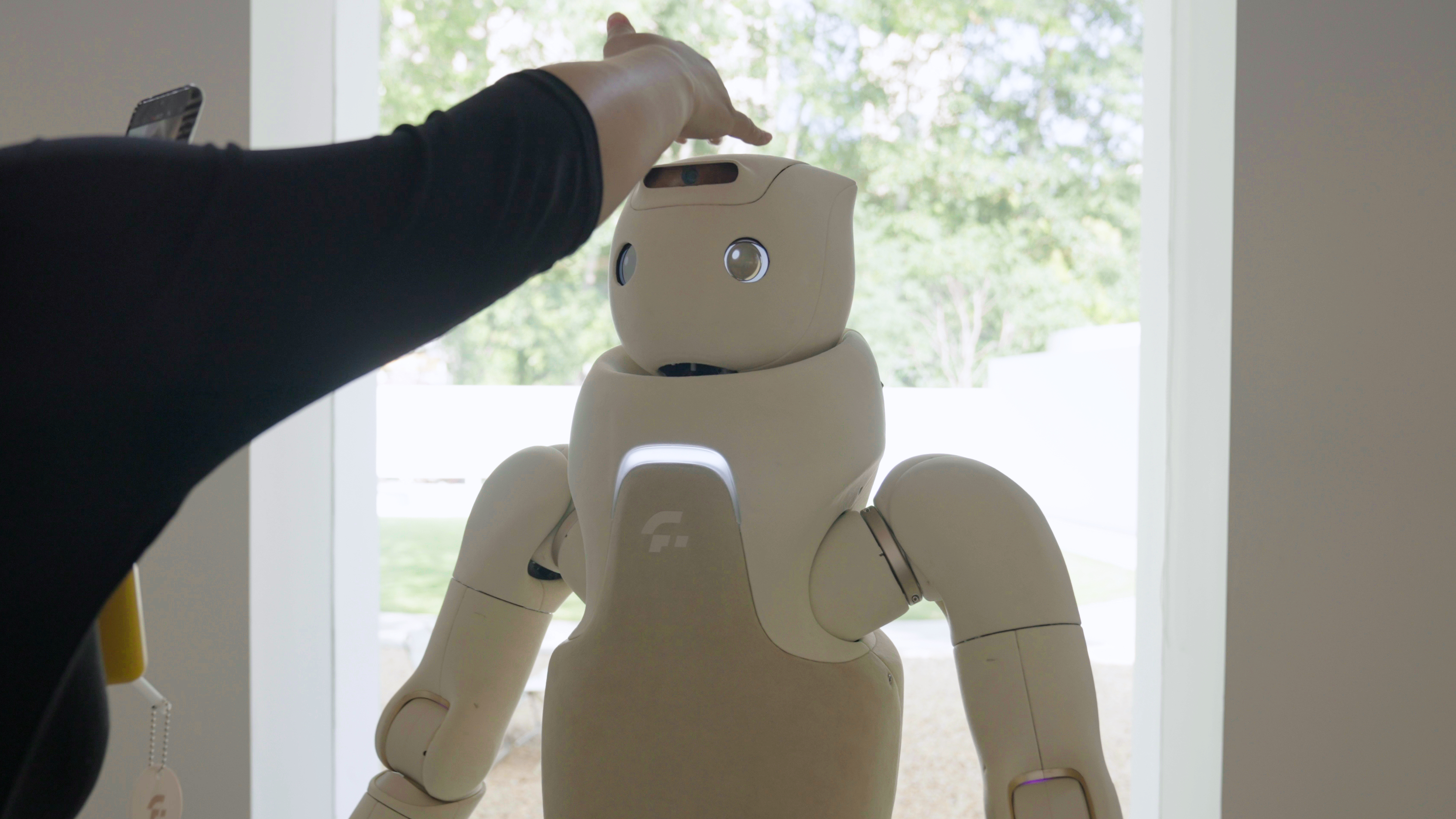

从干活到陪伴,机器人开始押注情绪价值

要让情绪价值真正落地,机器人仍然要面临一系列工程与服务层面的现实问题。