分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

多年前曾读过一篇微型小说,说深山里有一个村庄,人们平常最喜欢做的,就是听村里唯一曾外出见过世面的老爹,讲述他当年的那些游历奇闻。据老爹说,外面有一种“火车”,站上去后,手一摸横杆,它就会欢快地“嘟嘟”鸣响汽笛。这给一些年轻人留下了深刻印象,多年后,终于有一个小伙子也走出了深山,然而,他回来后,却忐忑不安地说:他试着摸横杆好几次,火车汽笛都没有叫。人群一片沉寂。过了一会,终于有个声音说:“你一定是摸错地方了。”

不必嘲笑这些村民,因为从隐喻的角度来说,我们都是“村民”。没有人能对外界的所有事物都具备直接经验,因而我们总是不得不依赖邻居、朋友、媒体的“转述”,来告诉我们非洲是什么样、火星上又是不是真的有火星人。这些间接经验与知识,不断地编织进我们的生活中,有时完全塑造了我们对一个地方的想象,而我们就是按照这些来认识、理解和想象外部世界的,并且也跟这些村民一样很少去怀疑这些叙述。前些年,有一个国内旅游团抵达雅典后,有团员落地后抱怨:“这是啥地方?我要去的是希腊!”因为他所知道的“希腊”就是旅游图片上那个酒蓝色地中海海面上白色房子的小岛。从这一点上来说,人们甚至即便在有了直接经验之后,仍无法对抗原已形成的观念。

从某种程度上说,这也正是《帝国之眼》所关注的问题:在电波通信尚未发达的帝国时代,人们正是通过那些异域探险家们的旅行书写来了解外部世界,将那些“相距遥远的、不连贯、非真实的事物”串联起来,由此得以在日常生活中想象和消费那些异域风情,并使之成为帝国秩序的一部分。在1750年之后的200年间,欧洲人支配了非欧洲世界,这种支配并不仅仅是在政治和经济权力上,也是一种对想象力的知识性支配——后者也许更隐蔽而难以根除。一如本书所言:“旅行书赋予欧洲读者大众这种主人翁意识,让他们有权利熟悉正在被探索、入侵、投资、殖民的遥远世界。旅行书很受欢迎。它们创造一种好奇、兴奋、历险感,甚至引起对欧洲扩张主义的道德热情”。换言之,旅行书中的“帝国之眼”(imperial eyes)引导人们采取“帝国的视角”(seeing like an empire)。

这样,有意无意地,人们开始从帝国的角度出发,去想象、感受和思考自身所处的世界。这是一种自视为“人类的主人”的心态,仿佛世界的其余地方都是他有待了解、开发并征服的客体,而只有他才是唯一能动的主体。不管怎么说,这看起来是一种相当具有雄心的浮士德式精神,有着一股“不彻底掌控世界不会停下来”的劲头——客观地说,这种寻求支配的强烈驱动力,既是征服精神,有时却也像是某种“求知欲”。或许也因此,《帝国之眼》在探讨这种旅行书写中潜藏的霸权话语时,并不是从15世纪的地理大发现开始,而是从1735年法国人发起的第一次重要的国际探险及瑞典植物学家林奈的《自然系统》的出版说起,因为两者都表现出了同样的冲动:不遗余力地搜求地球这颗行星的知识,予以精确的测量、描述、编码、分类,把原本混沌的世界变为有序,由此纳入到一个以欧洲的知识构造为框架的全球统一秩序中去。实际上,在他们这么做的时候,就像是在从事上帝的工作,这是“帝国之眼”的一神教神学根源。

乍看起来,这种博物学的活动似乎并没有对这个世界做任何事,而仅仅将它予以抽象地重新编码了;但事实上,这具有超出那个时代的深远意义,因为这是人类历史上第一次将全球的地理和物种知识予以全面的系统化、标准化尝试。从科学史的角度来看,这当然是进步;但从人文批评的角度来说,关键之处在于:是谁在命名、使用和控制这一套知识系统?谁有权描述、再现那些地方的景观和社会?尽管这不像帝国主义公然的征服、占领和奴役那样残酷,然而正如《风景与认同:英国民族与阶级地理》一书中所说的那样,“风景的再现并非与政治没有关联,而是深度植于权力与知识的关系之中”。

这涉及西方文化的一个根本点,即一神教的逻各斯中心主义始终假设了主客体的二元对立,这两者之间的关系并不是对等的,而是一种支配和从属的关系,主体永远处于统治地位。因此,在用透视法绘制成的西方画作上,始终假想了画面之外有一双眼睛在观看;但在传统中国画上,却并没有这样一双固定不变的、支配整个画面的眼睛存在。正因此,西方式的“观看之道”总是涉及某种权力关系,而问题又总是归结为谁最终有权来进行这样的观看。这就是为什么本书要把约吉·贝拉那句“通过看,你就可以觉察到很多东西”放在扉页上。

在这双帝国之眼的视线内,就像是有人说了一句“要有光”,随后,一束光就照射在那些“蛮荒处女地”上,尽管那里或许也有土著,但却不被视为这片土地的主人,对于应该如何开发他们也不如欧洲人懂得多,因而重要的是不能让他们阻碍帝国的变革蓝图。无论是在南非还是拉美,这一点并无差异,即便是对土著温情、有礼的欧洲旅行者,也没把他们视为是历史的行动主体,因为能创造历史的只有掌握了文明进步话语的欧洲人。那是所谓“反征服”(anti-conquest)的话语:一个天真无辜的欧洲白人男性,以一种感伤的文学叙事,反转了原先那种征服的话语,有时表现出对当地彬彬有礼的同情心,但仍然为自己保留了某个特殊的地位。事实上,这不仅是在19世纪的欧洲感伤文学的桥段,在当代科幻电影(如2001年上映的《决战猩球》)中同样如此,甚至1980年代的知青伤痕文学也不例外:下乡知青收获了当地少女的爱慕,得到她的悉心照顾,最终他仍要回城,只是“谢谢你给我的爱”,浪漫并不能克服文化距离。在此,叙述的主角总是一个具有文化优越性的男性主体,他将自己的经历予以浪漫化,那里是落后而危险的未开发地区,但无论他怎么倒霉,都会有当地的女性等着爱上他,只是她不可能跟他回去。

不要以为这只是一套很容易被拆穿的殖民主义话语——从近代世界史来看,恰恰相反,帝国思想表现出惊人的适应力和灵活性,即便是在1804年拉丁美洲独立运动之后,它对世人想象力的控制仍然以种种形式幸存了下来。正如1957年马来亚独立之后,英国殖民大臣在一次谈判中说“贵方不是一个殖民地”,但执政的马来亚亲王回答:“这并不妨碍贵方把我们当作殖民地对待。”即便政治上的支配权力已随独立而宣告终结,但经济、文化、意识形态和思想上的从属关系依然盘根错节,更难根除。不仅如此,拉丁美洲在从西班牙帝国获得独立之后,反倒在经济等领域更深地依附于英美资本主义力量。只要这种不平等存在,“帝国之眼”便不可能合上。

因此,这并不仅仅只是对18~20世纪之间一些旅行文本的“历史”叙述,而是一种批判性的方法论,因为那些话语其实仍弥漫在当下的日常生活中。只是那种执着于空间探索的努力,如今变成朝向对外太空的殖民,而那种将目光所及的世界予以搜集编码的决心,则深入到搜集基因库和将一切数字化的狂热,总之,最终指向“驯服丰富性”的标准化,以便掌控和管理,并把这种扩张型的抱负予以合理化。这正是后殖民理论的价值所在:通过对这种往往被视为理所当然的论述进行语义学分析,让人意识到,这种似乎与我们无关的文化操控其实无处不在。

诚如作者玛丽·路易斯·普拉特所言,这种批判性的反思能“松动帝国主义对想象的和知识的控制”,不过值得补充的是,她对“帝国之眼”的反思似乎局限于欧洲对“欧洲以外的世界”的书写——当然,尤其是拉丁美洲,因为她是纽约大学西葡语言文学教授。这在方法上接近于爱德华·萨义德的《东方学》,同样是借助文学批评来反抗西方的白人一元中心,不过,“帝国”本身也不是一个内部无差别的单一体,相反,其内部也有着各种各样的“边缘”,无论是地理上的边疆,还是阶级、文化、性别上的边缘。在这一动力机制中,最重要的认识在于:中心也是依赖“边缘”才能确立的,因而如果边缘有自己的动力去拒绝、超越那些帝国的权力中心所生产的书写,那么中心也就不复存在了。

这种超越的确是可能的。如果我们把目光从非洲和拉美的发展中国家挪开,就会发现反例的存在还能进一步丰富我们对这个问题的认识。这个最大的例外就是美国。在美国的早期历史上,这片土地也像拉美和非洲的殖民地一样,被认为是原始的(野蛮、田园牧歌,或兼而有之),随后则被某种“工业想象”所取代,所谓“花园里的机器”,然而在欧洲人(尤其是法国人)的眼里,美国在文化上始终比他们低劣,这甚至成为反美主义的源头之一。然而,美国的全面发展使得这一切不是变得滑稽可笑,就是变得不合时宜了。同样是前殖民地的身世,现在美国早已超越了那种对欧洲的依附,甚至反过来在政治、军事和经济上影响和支配欧洲(固然,文化上仍有某种程度的自卑感)。

就此而言,真正的问题不是“谁在控制想象”,而是这种支配关系本身就值得反思。在当下这个时代,操控想象的力量不再像当年的帝国话语那样单向直接,而变得越发复杂多向和隐蔽——不仅和政治、经济、市场、文化的多种力量交织在一起,而且双方往往也不只是支配和反抗的关系,反倒可能形成某种共谋。继续反思之所以可能,正是由于霸权话语的仍然并还将存在;而反思之所以必要,则是为了创造一个更好的生活世界。

《帝国之眼:旅行书写与文化互化》

[美]玛丽·路易斯·普拉特著

译林出版社2017年4月版

文章作者

中国第二例侵入式脑机接口实现意念操控轮椅

第三例脑机接口患者的临床试验也已完成。

无人机操控员就业缺口达百万,年轻“飞手”如何获得高薪酬

2025年中国低空经济市场规模将达1.5万亿元,2035年有望突破3.5万亿元。

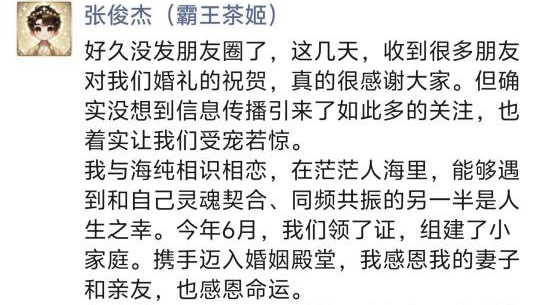

霸王茶姬创始人发朋友圈辟谣:此前从未有过婚姻,会对造谣者追责

“我郑重声明:在我遇见我妻子(高海纯)前,从未有过婚姻,也从未发生‘茶叶富商残疾女儿’的任何故事。”张俊杰在他的朋友圈表示。

进博会上“开放合作”成高频词,中国半导体朋友圈攒足AI动能

第八届中国国际进口博览会在上海国家会展中心拉开帷幕,技术装备展区的国际半导体厂商展示了前沿技术与合作成果。

朋友圈再扩容,11国加入“一带一路”海关食品安全合作机制

机制成员国家达到18个