分享到:

- 微信

- 微博

本期嘉宾:

周天勇:东北财经大学国民经济工程实验室主任、中央党校国际战略所原副所长

2023年,中国经济在卓越地努力中取得了5.2%的增长,但要实现2035年的现代化目标,未来十年仍需保持5%以上的增速。要保持这一增速,动力之源到底在哪里?为何国外机构对中国未来增速的预测处于低位区间?当年中国一跃而成世界第二大经济体,造就这一奇迹的根源是否对当前仍有启示?就以上问题,第一财经专访了东北财经大学国民经济工程实验室主任、中央党校国际战略所原副所长周天勇。

周天勇通过仿真测算,认为中国未来仍有5.5%的增长潜力,而国外机构对中国经济前景的悲观看法,主要基于西方索洛模型中的关键变量:全要素生产率是否还能指数级提升,并由此带来大规模经济增长。然而彼全要素生产率非此全要素生产率,索洛的技术进步全要素生产率近40年来在全世界都呈现平缓趋势,而中国的“改革性要素生产率”才是造就过去和未来增长奇迹的独特动能。

以下为采访实录,在不改变原意的情况下有所调整。

5%增长中枢完全可期,但仅靠技术进步无法实现

第一财经:未来五到十年,中国能否继续保持以5%为中枢的增长?

周天勇:我认为中国未来仍有5.5%的增长潜力。因为我们正处于工业化的中期阶段,比如说,我们的汽车社会还处于前中期,流动人口和城市化的水平也只有65%,这些指标表明我们至少还需要十年的时间来完成这一阶段的任务。从经济学理论上讲,工业化和城市化时期是经济高增长的阶段,这是毫无问题的。

第一财经:但是为何有的机构测算中国未来经济增长率只有2%?

周天勇:目前,教科书和国内外大多数机构用来测算未来经济增长的算法是索洛模型。索洛模型由三个要素构成,分别是全要素生产率(TFP)、劳动和资本。考虑到成熟市场经济国家土地资源是固定的,所以它的增长率是零。

关于全要素生产率的计算,不同的机构有不同的结果。例如,荷兰格罗宁根大学计算的1978至2019年中国年均全要素生产率增长率为0.72%。同时,国外绝大部分机构都认为,中国改革开放以来的TFP年均增长率不足1%。但是国内大部分学者认为这一数字在3%左右。

第一财经:要实现5%增长,生产侧,押在广义技术进步全要素生产率行不行?

周天勇:如果根据荷兰格罗宁根大学计算的中国(1978年-2019年)全要素生产率的年均增长率是0.7%,那么经济最终的增长率为2.2%。也就是说,如果我们把希望寄托在索洛界定的广义技术进步全要素生产率提升,最终经济很可能只能增长2.2%。这也是国际上对中国经济前景持悲观态度的原因之一。

周天勇:关键在于如何理解全要素生产率。如果我们将其解释为广义的技术进步和创新,那么其带动经济增长的潜力可能并不大。根据我们教科书的定义,全要素生产率包括教育、人力素质提升、技术研发、产业创新和装备技术水平的提高等方面。在市场经济国家中,这些通常是主要因素,是成立的。

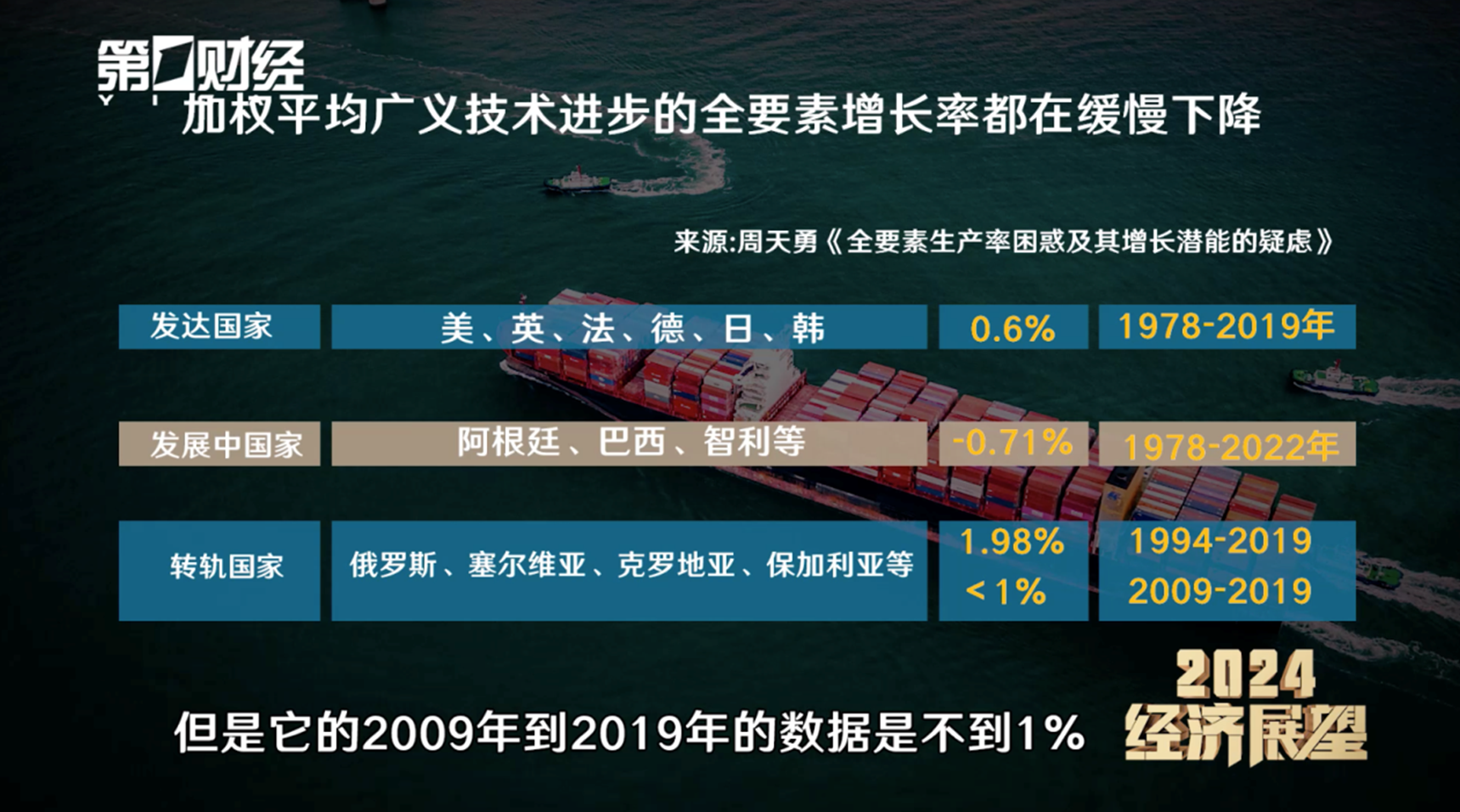

但是从全球范围内来看,1978至2019年,无论发达国家还是发展中国家,全要素生产率年均增长率加权平均都在1%以下,甚至是负数。只有转轨国家,如俄罗斯、塞尔维亚、克罗地亚、保加利亚等,1994年至2019年的增长率为1.98%,但2009年至2019年的数据不足1%。这些国家的全要素生产率呈现缓慢下降趋势。

此外,投入和创新的增加似乎会带来指数性增长,但实际上并非如此。经济学家琼斯发现,尽管研发人员投入呈上升趋势,全要素生产率并未同步增长。另一位经济学家菲斯佩奇指出,技术进步带来的经济增长是缓慢的,并非仅凭技术进步就能实现大规模财富增长。因此,即便我们将重点放在提高广义技术TFP上,也不太可能引发大规模增长。

改革开放以来中国全要素生产率曾高达3.7%,70%来自改革性要素生产率

第一财经:既然世界广义技术进步TFP增长平缓,为何在2010年之前的三十多年间,中国这一要素曾高达3.7%,经济增速超过了10%?

周天勇:实际上,中国自改革开放以来的全要素生产率增长主要来自两个方面:一是要素(劳动和资本)的生产效率提高,例如,在改革前实行的是大锅饭制度,改革后则承认个人利益。这种改变使得单个农户种植的粮食产量显著提高,劳动效率提升,即使劳动力减少,土地也减少了9%,粮食产量仍增加了30%以上。同样,还有资本效率的提升,机器运转从8小时到20小时,即使资本总量未增加,但资本利润却随之增长。这并非科技进步的结果,而是改革释放出的潜力。

此外,还有一个经济学界常忽视的因素,那就是资产溢值的产生。比如,给我分了一套房子,就是零价格,放开市场化交易之后,房子就有了市场价值。因为国民生产总值核算上有生产法、支出法和分配法,三者要平衡,多出来的GDP不是生产出来的,而是一个资产溢值,我们有一部分增长是这样来的。如果全要素生产率是3.7%,其中大约65%到70%都是市场化改革的水龙头打开,只有30%到35%来源于技术进步。

盘活劳动、资本等要素剩余,结合土地溢值和技术进步,终可达5.5%增长

第一财经:生产侧如何提升“改革性要素生产率”,拉动经济增长?

周天勇:首先盘活要素剩余,其中包括劳动、资本和土地。例如,通过测算,还有1.5亿的农业与非农业劳动力剩余需要挖掘;资本方面,比如国有企业中大约还有有270万亿的资产未充分利用。还有就是土地资源的有效利用,包括农村土地和国有企业的闲置土地,通过交易和二级市场的发展和盘活,可以实现更高效的利用。我们估算,这些改革可以带来大约1.62%的年均增长潜力。

此外,还有财富溢值的潜力,例如通过放开目前不允许流转交易的土地,包括农用地、宅基地和其他建设用地,使其具有市场价值,这方面可以带来1.55%的增长。如果加上技术进步带来的2.2%增长,总增长可以达到5.5%左右。

推动需求侧改革:突破制度性约束以提升居民收入与消费

第一财经:从需求侧来说,提高居民收入的卡点是什么?

周天勇:改革开放后,中国居民可支配收入占GDP的比例最高时达到63%,但2022年下降到了43%。国际上这一比例通常在60%到65%之间,下降的原因在于:

一,人口增长率下降,导致劳动力减少,工资的消费率也降低。

二,户籍制度。如果人口从低收入、低生产率、低消费的地方流向高收入、高生产率、高支出的地方迁移受限,会造成0.47%的经济下行。

三,农民的土地和房子流转交易还有部分受限,会造成财富和收入差距,影响消费。

四,土地出让金的分配不合理。

五,高房价挤占了消费,影响了经济增长。

六,政府民生支出不足,主要是教育和医疗,挤压了消费空间。

第一财经:需求侧要如何改革,提升消费收入带动经济增长?

周天勇:需求侧首先调整收入比例。如果我们能将居民收入占GDP的比例从(2022年)43%提高到55%,政府的收入从33%调到30%;

消费占GDP的比例,居民部分从现在的28%提高到45%,政府自身消费比例从19%降到10%,政府向居民的福利支出从现在5%增加到20%。这些措施得以实施,最终消费的比例可以从53%提高到75%,这样改革带来的经济增长动力可达1.93%。

其中,居民部分的消费增长主要来源于更大程度地放开户口迁移,农地、农村住宅和宅基地可更大范围地流转交易等等。这些改革可以带来约1.14%的经济增长。外需方面,如果出口比例能从19%恢复到25%,还可以带来整个经济额外的0.67%的增长。这些都是我们需要努力实现的目标。

制片人 张言

编导 张言

文章作者

2025下半年经济展望

2025下半年开启,中国经济将如何走?外贸、房地产、财税、消费、金融等多个领域,宏观政策协同发力,如何提高政策整体效能?经济航船,如何乘风破浪、行稳致远?第一财经《2025下半年经济展望》专访九位专家学者,敬请关注!

专访张燕生:转向内需依赖型经济,建立出口和出海的协调机制丨2025 下半年经济展望

前5个月,我国货物贸易进出口增长2.5%,并呈现累计增速逐月回升的亮点。但其中,就中美贸易而言,前5个月,中美贸易总值下降8.1%,占比9.6%。展望下半年,美国总统特朗普在4月推出的“对等关税”政策还将如何演变?这将对全球贸易带来哪些影响?中国又该如何应对?第一财经2025下半年经济展望,对话张燕生。

专访杰弗里·萨克斯:投资和外贸仍能作为中国经济增长的引擎丨首席评论

马建堂:社会主义是干出来的,中国经济增长的奇迹也是干出来的丨一手

对话赵锡军:如何走进“健康长牛”?丨2025经济展望

2024年9月24日,“王炸”政策出台,央行力挺股市,全面推出创新工具,向股市提供流动性,A股开始全面暴力反弹。短短6个交易日内,沪指上涨近千点,10月8日更是创出3.45万亿的单日成交天量记录。但此后,市场宽幅震荡,尤其2025年元旦前后,市场连续快速下跌,成交逐级萎缩。高波动,成为市场的显著内生特征!这种内生特征形成的原因是什么?如何打破高波动?A股何时能够走出“健康慢牛”?怎样能够“慢跌长涨”?本期节目对话中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军,试图从根本处消除上述困惑。