分享到:

- 微信

- 微博

2021年5月11日,国家统计局公布了第七次全国人口普查结果,到2020年末,全国人口达到14.12亿。人口总量在生育政策放开的支持下持续增长,并呈现出一系列值得关注的特点。

人口总量持续增长,劳动人口占比下降

第七次全国人口普查数据显示,2020年全国共141178万人,与2010年第六次人口普查数据相比,十年间增加7206万人。数据表明,我国人口基数大,人口众多的基本国情仍然没有改变。从人口增长趋势来看,1990年至2000年、2000年至2010年、2010年至2020年我国人口总量的年均增长率分别为1.07%、0.57%、0.53%,人口增速持续放缓。

全国劳动人口呈现逐级下降趋势。劳动力数量仍然庞大,素质持续提升,但劳动力数量占比大幅下降。

从劳动力数量来看,2020年15-59岁人口规模为89438万人,比2010的93967万人下降了约4500万人,但仍超过了2000年(第五次人口普查)的劳动力规模,人口红利依然存在。

从劳动力质量来看,与2010年相比,我国每10万人中具有大学文化程度的由8930人上升为15467人,增速高达42.26%,15岁及以上人口的平均受教育年限由9.08年提高至9.91年,劳动力素质不断提高。

从劳动力规模占总人口的比重来看,2020年15-59岁人口规模的占比为63.35%,比2010年的70.14%下降6.79个百分点,劳动力规模占总人口的比重大幅下降。

十四五时期,我国人口总量仍有增长的空间。结合人口结构迭代成因以及生育率的判断,并参考国内外权威机构的测算,预计到2025年前后人口总数达到阶段性高峰的14.2亿-14.5亿。

老龄化率上升,生育水平偏低

人口老龄化是中国人口结构中最鲜明的特点。2020年65岁及以上的人口占比分别达到13.50%,比2010年的8.87%上升了4.63个百分点,上涨幅度高达52.19%,人口老龄化程度进一步加深。中国已经进入了老龄化人口社会阶段。根据1956年联合国的划分标准,当一个国家或地区老龄人口占比超过7%时,这个国家或地区即进入老龄化阶段。

在1982年维也纳老龄问题世界大会上,老龄化社会的判断标准是老龄人口超过10%。如果按照5档来分组的话,中国自2014年开始,已经步入了第4个分组中,即人口年龄并不十分年轻,而老龄人口快速上升,且距离深度“老龄”国家不再遥远。预计到2025年,我国人口老龄化率为14.8%,意味着每六个人中就有一个老年人。届时,社会抚养比将达到46.9%,较当前增加1.1个百分点。

从生育水平来看,2020年生出生人口为1200万人,达到21世纪以来的最低位。自2016年实施全面二孩政策以来,除了2016年和2017年出生人口数量超过了1700万,自2018年开始,出生人口开始大幅下降,2018年出生人口仅有1523万人,比2017年少生了约200万人,2019年出生人口持续下降至1465万人,但是2020年相比2019年再次大度下降265万人。

从育龄妇女的总和生育率来看,2020年我国的总和生育率达到1.3的历史最低位,远远低于2.1的更替水平。《国家人口发展规划(2016-2030年)》中层期待将该数值从提升至1.8左右。数据说明,即便已经放开生育政策,少子化趋势也很难逆转。

三、人口向发达区域进一步集聚

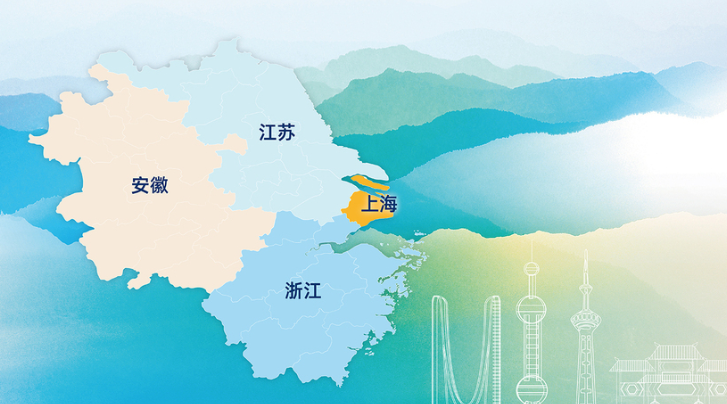

据统计显示,2020年,东部、中部、西部、东北地区的人口占比分别达到39.39%、25.83%、27.12%、6.98%。与2010年相比,东部地区占比上升2.15个百分点,西部地区人口占比上升0.22个百分点,而中部和东北地区的人口占比分别下降0.79和1.2个百分点。

从城市群的角度出发,过去十年,珠三角和长三角人口净流入分别为2160万和1800万,领跑全国,而哈长和辽中南为代表的东北地区,人口净流出1100万。

从全国的人口分布来看,沿江、沿海地区劳动人口居多。根据19个城市群的人口统计测算来看,长三角、珠三角和京津冀城市群,其人口数量均超过1亿人口,但从趋势上来看,珠三角和长三角未来吸引劳动人口的能力相对更强。

在内陆方面,成渝经济区、中原和长江中游经济带未来经济发展的潜力较大。内陆部分地区和东北地区人口持续减少,可能跟当地产业较为落后及营商环境欠佳有关;而西北地区劳动人口则略有增加,可能与国家政策的倾斜有关。展望十四五时期,若仅考虑人口自然增长的话,一线城市群仍旧具备了不错的发展优势,因青少年人口增长较快。

四、户籍城镇化率未来有较大提升空间

根据普查结果,2020年我国户籍人口城镇化率为45.4%,较2016年提升了4.2个百分点,略慢于常住人口城镇化率的增长幅度,但流动人口却大幅度增加。数据显示,2020年末流动人口达到3.76亿,较2010年增加了1.55亿,这与过去十年民间统计的测算规模有相当出入,这或许与此次人口普查采用电子化数据采集有关,统计口径更为广泛和专业,普查效率和效果得到明显提升。

因此,十四五期间解决这部分人群的基本保障问题就变得尤为重要,这当中包括了就业、住房、医疗、教育等领域的社会保障问题。以住房问题为例,未来一个时期,房地产市场的首要问题便是着力解决大城市住房突出问题,特别是针对困难群体和农业转移人口、新就业大学生等新市民的住房问题。

有必要单列租赁住房用地和信贷指标,并尝试提供多元化住宅供给,包括探索利用农村集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房,支持将非住宅房屋改建为保障性租赁住房。租赁住房建设将是十四五时期房地产行业发展的重要方向。

随着户籍制度和土地制度改革的推进,农业转移人口市民化的趋势愈发明显。进一步破除户籍制度壁垒,消除农村剩余劳动力进入城市的障碍,有利于促进农业转移人口有序有效融入城市,实质性地提升居民城镇化率。农村人口市民化推进将释放增量需求。

预计到2025年,我国城镇人口将达到9.59亿,城镇人均住宅建筑面积将升至45平方米左右;与此相适应,2021-2025年期间,平均每年住房建筑面积需求超过十亿平方米,整体房地产行业建筑需求依旧会保持长足的发展。

消费有望大幅度增长,2019年,城镇居民比农村居民消费支出多14735元,目前流动人口为3.76亿,假设每年10%流动人口转为城镇人口,消费能力由农村水平转为城镇水平,仅宅基地流转之后所带来的城镇化每年可增加消费支出约5500亿元。

综上所述,到2025年左右,中国人口总量仍将保持增长。人口结构上将愈发老龄化,生育政策的放宽将令少儿人口占比保持在较为稳定的区间,但生育率偏低仍值得关注,需要正视劳动人口下降的问题。尽管未来总人口红利将逐步递减,但新型城镇化建设将大步前行,今后十年城镇人口红利增量对城市经济发展仍将起到巨大支持。

未来农业人口市民化将激发更多新增需求的释放,而户籍制度的改革也将引起住宅市场的变革。经验证明,高质量城镇化建设具有更大的聚集效应,竞争力强的城市群仍是人口转移和增长的重点区域,我国经济发展的内生性动能依旧强劲。

(作者为植信投资研究院资深研究员,共同作者为植信投资研究院助理研究员李晓晴)