分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

5月28日,两位知名人文学者何兆武和章开沅相继去世,历史学界、社会科学界失去了两位著作等身、年高德昭的师长。消息传来,许多人通过回忆老人说过的警句、重发他们写过的文章,以此表达纪念。

何兆武:爱自由、好读书

“读书不一定非要有个目的,而且最好是没有任何目的,读书本身就是目的。读书带来内心的满足,好比一次精神上的漫游,在别人看了,游山玩水跑了一天,什么价值都没有,但对我来说,过程本身就是最大的价值,那是不能用功利标准来衡量的。”在个人口述史《上学记》中,何兆武这样写道。

直到90多岁高龄时,他依然没有停止每天阅读的习惯。今天上午,99岁的思想文化史学家、翻译家何兆武在北京停下了漫长的生命步履,他手中的书页也定格在了这一天。

何兆武出生于1921年,1943年毕业于西南联大历史系;1986年至今任清华大学思想文化研究所教授,兼任美国哥伦比亚大学访问教授和德国马堡大学客座教授;长期从事历史理论、历史哲学及思想史的研究和西方经典著作的翻译工作。

作为翻译家和思想文化史学家,何兆武把大量精力和思考注入了严肃的学术著作。他的学术著作有《近代西方思想史》《当代西方史学理论》等。他的译著卢梭《社会契约论》、帕斯卡尔《思想录》、康德《历史理性批判文集》和罗素《西方哲学史》等,更是影响了几代学人,对国内思想哲学领域的开辟和推进影响巨大。

思想论著之外,何兆武的人生感悟和性情,则经由轻快的文字缓缓流淌在《上学记》之中。在这本书里,他记录了1920年至1940年代末学生时代的旧事,其中尤以他在西南联大求学的岁月为主,蕴含着一位知识分子对20世纪历史的反思。

在这本书里,他不避讳议论前辈作家与学者的道德文章,也不避讳谈论自己对时代与历史的反思,自由地抒发性情,说了很多真话、心里话。这本口述史出版后,意外地得到了许多读者的关注。如今,随着他的逝世,其中一些名句也在网络重新流传开来。

比如,在谈论鲁迅和巴金的文章时,他直言自己不喜欢巴金的文章,并写道:“我认为,一个人、一个民族的完善都需要正视自己的缺点,惟有如此才能真正鼓舞士气,才能真正进步,否则徒然助长虚骄之气,是没有好处的。”在谈论名利时,他写道:“人生一世,不光就是把名字写在水上。不管你如何奋力,如何着意,还是如何漫不经心,结果都是一样的,名字一边写,一边随流水消失了。”

何兆武十分怀念在西南联大的学生岁月。在《上学记》中,西南联大时期是他讲述最多的内容,“那几年生活最美好的就是自由”。他认为,西南联大能够在艰苦的条件下,在战争动乱年代培养出一大批人才,其中很大的原因就是“自由”。

章开沅:四度请辞“资深教授”

今日辞世的另一位学者是华中师范大学前校长、95岁的历史学家章开沅。他祖籍浙江吴兴县,1926年出生于安徽芜湖,早年就读于金陵大学历史系,在美国奥古斯坦那学院获得荣誉法学博士,在日本创价大学与关西大学获得名誉博士。

章开沅长期在华中师范大学任教,是中国辛亥革命史研究会、华中师范大学历史研究所(现改名为中国近代史研究所)和中国教会大学史研究中心的创办人和领导人。1984年至1990年间,他担任华中师范大学校长。2018年12月,他获颁第七届吴玉章人文社会科学终身成就奖。

自1954年起,辛亥革命研究就是章开沅的主要研究领域之一。他的著作《辛亥革命史》是全球第一部研究这一主题的大型专著。

章开沅一直十分关心中国的教育事业。他曾发文批评学界不良风气,比如导师成了领着学生做项目的“老板”,而学生则成了“打工仔”。他认为,老师与学生的关系,应该是世界上最纯洁和高尚的关系。老师要尊重自己,这种尊重不是因为有了某种专长而自高自大,而是一种高度的自觉和责任感,表现为对学生的关怀。否则,老师就不称职。

章开沅曾经四度提出要辞去“资深教授”。学校曾经挽留,但因老人态度坚决而最终同意。他曾经自嘲:“人文社科领域的资深教授,后边带着括弧,标注‘等同院士待遇’。”

2014年4月16日,88岁的章开沅将原本可以保持终身的“资深教授”头衔正式交了出去,一同失去的还有等同于院士的待遇,以及一年10万元的津贴。辞去教职当天,他还宣布,不再接受媒体采访,回归学术。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

宋太祖为何能终结五代十国乱局?

赵匡胤推行“以文治国”,是终结五代乱世的时代最优解,利远大于弊。

专访《太平年》导演:不去粉饰苦难,才能理解和平的脆弱

在长剧领域,已许久没有同类作品被佐证能够获得市场的广泛认可。

超80所高校成立人工智能学院,高校加快专业优化调整

随着人工智能与教育结合,人工智能也在持续赋能教育创新。

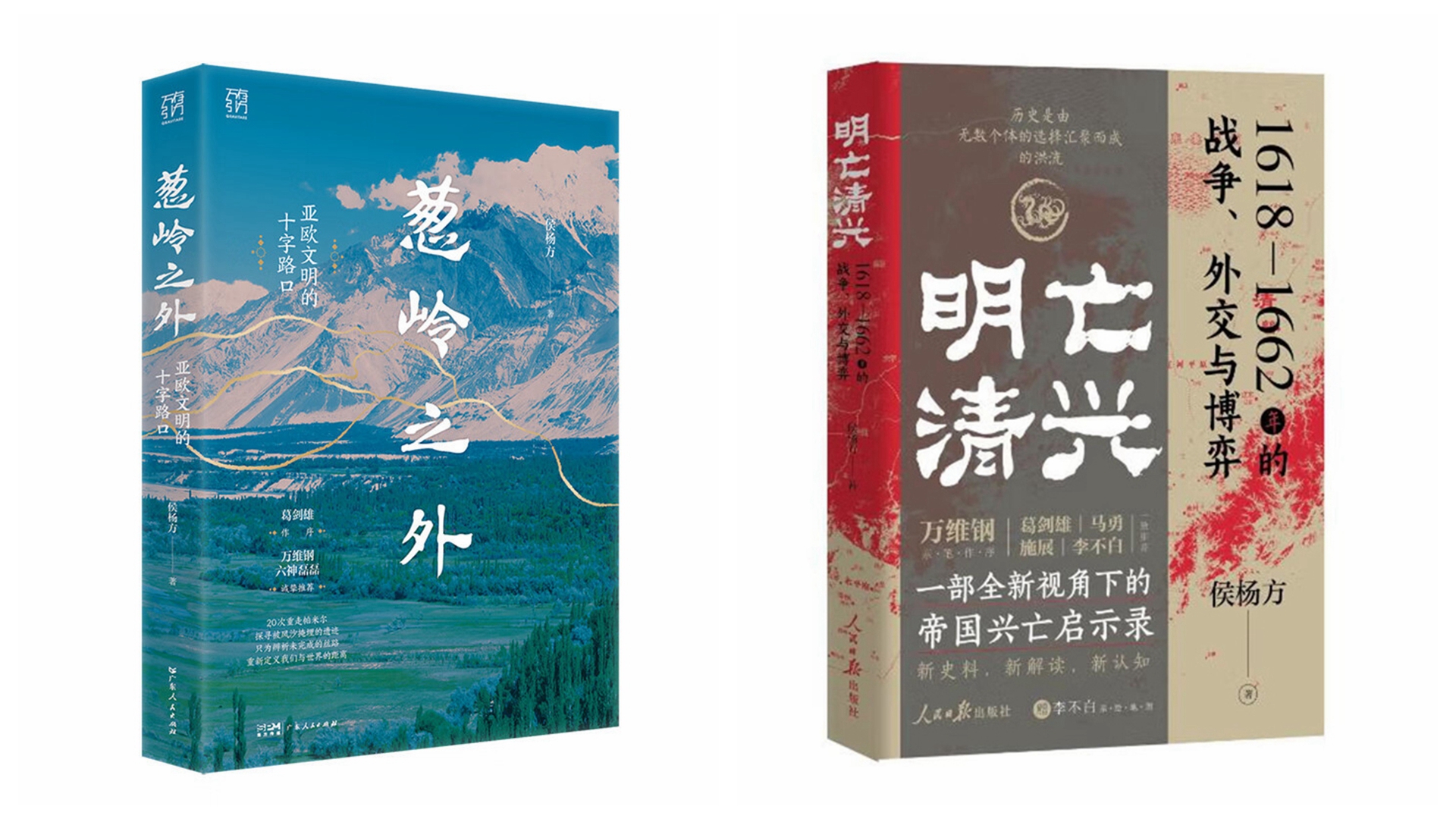

葱岭因何得名?复旦教授重走20多次精准复原丝绸之路

在《葱岭之外》里,侯杨方提出一个观点:地理环境不仅是历史的舞台,更深刻地参与了历史进程。历史地理研究必须要实地研究,走出文本,用数据和地理检验历史,打破“文献内循环”。

如果徐光启引进西班牙方阵成功,明朝还会被游猎民族灭亡吗

侯杨方认为,明朝是唯一一个被最后一拨游猎民族灭亡的定居帝国,这证明明朝确实落后了。