分享到:

- 微信

- 微博

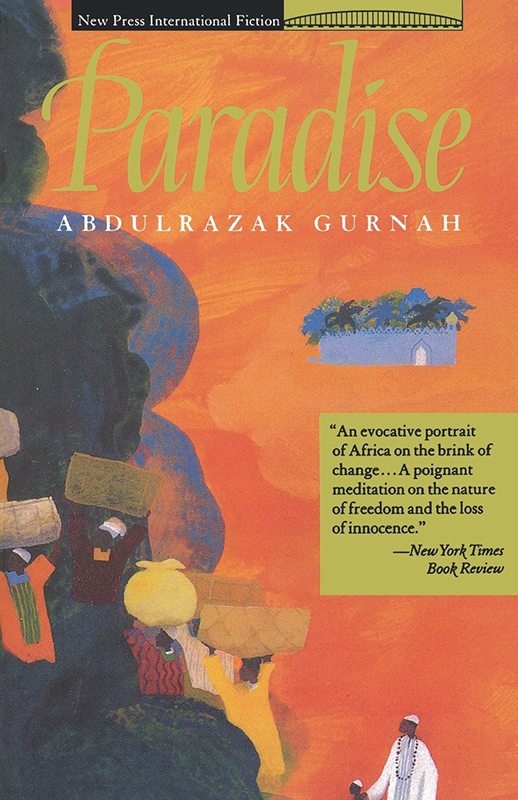

编者按:2021年10月7日,坦桑尼亚作家阿卜杜勒-拉扎克·古尔纳(Abdulrazak Gurnah)被授予2021年诺贝尔文学奖,颁奖词是:“毫不妥协并充满同理心地深入探索殖民主义的影响,关切着那些夹杂在文化和地缘裂隙间难民的命运。 ”

古尔纳1948年出生于桑给巴尔,20世纪60年代作为难民移居英国,代表作有《天堂》《沙漠》《海边》等。 其作品围绕难民主题,主要描述殖民地人民的生存状况,聚焦于身份认同、种族冲突及历史书写等,具有鲜明的“后殖民”特色。

“是他们把我们造就成了这个样子,”优素福跟他爸爸说,“他们把我们养成了胆小、顺从的性格,我们得崇敬他们,哪怕他们谬用(misuse)我们。”

优素福,古尔纳小说《天堂》的主人公,他的这句话大概可以被认为是古尔纳至今所有作品的“中心思想”,或许事实上,这话也可看作在为整个非洲发出的声音。这个大洲由于在数十年到一百多年前被欧洲诸强瓜分统治过,在这片土地上成长起来的人们,精神和肉体上都背负了一种复杂的遗产。优素福从小就被他叔叔带走,充当他经商失败的父亲的抵债用品,在游历四方尤其是刚果和肯尼亚之后,他对这种遗产有了自己的认识。

被世人忽略的德国人的殖民史

他说的“他们”是指德国人。第一次世界大战前夕,德国人控制了东非,优素福正是那里的本土人。对西方文学有所了解的人,都从康拉德的《黑暗之心》(1900年发表)里了解到西方人初到非洲时对土著人的印象:那些基本上就不是人类,而只是一些“人形的生物”,没有所谓“文明人”的语言,不懂任何科学知识,只知发出怪叫,围着火堆跳舞,崇拜自己的神灵,因此理所应当地被白人拿枪棒驱赶着干活。

古尔纳的作品却提供了一个反向视角,我们从中看到非洲(但要注意古尔纳写的是东非,不是康拉德所写的西非刚果)人的眼中,代表“欧洲人”的德国殖民者的样子:他们也是丑怪,他们的毛发从耳朵里长出来,身上散发着让人看不懂的威风。

殖民地的德国人,相比英国人、法国人、比利时人、意大利人(其殖民地包括南非、阿尔及利亚、刚果、埃塞俄比亚等),所作所为似乎较少被文艺和历史作品提及。一说德国人造的人道主义孽,人们第一时间想到的是二战和大屠杀,非洲的事居然就被忽略了,仿佛德国缺席了列强在非洲的竞逐。实际上,德国人曾占领今日的喀麦隆、多哥、纳米比亚、坦桑尼亚和肯尼亚的部分地区,古尔纳出生的桑给巴尔岛也在这一范围内。古尔纳在小说《来生》里就曾描述1907年,德国人在坦噶尼喀镇压原住民起义时制造的“白骨露于野”的悲惨景象。

但肉体伤害和消灭,仅仅是殖民行为之最直观的一部分。若单只出于揭露一些历史真相的目的,用不着劳动严肃文学的大驾。古尔纳所揭示的是殖民者对人的精神的造就。《来生》的主人公伊利亚斯,作为被德国人劫去抚养的原住民,从小说德语,在一所基督教传教士学校接受教育,也把自己认同为德国人。但终于有一次,他从别人口中听到了“真相”,听到了对于起义被镇压后的景象的描述,那都是他出生前后发生的事情;他大声为德国人辩护,听众们顿时沉默,直到有人最后说了一句:我的朋友,他们已经把你给吃了。

这甚至都谈不上“洗脑”,而纯属吞噬。《天堂》和《来生》两书还说到一个少有人知的史实,当年的德国人为了对付战争,在殖民地拉起了一支由非洲人组成的志愿军“阿斯卡里”,让非洲人自己去杀戮非洲人。在《天堂》的故事结束时,伊利亚斯就追着队伍跑,要加入其中。古尔纳讽刺地写了这支部队过后的景象:满地都是粪便,饥饿的野狗扑向它们,守着它们,贪婪地盼望人类再多留下些美食。

可是殖民造就的仅仅是一群食粪者吗?即使优素福这类觉醒了的、也极为厌世的原住民坚持这么认为,他们也无法否认,殖民者喂给了他们很多可口迷人的精神食粮。世人对德国人的一个终极疑问,便是“产生过贝多芬、巴赫、歌德、席勒的民族里,为何会出现希特勒?”古尔纳以自己的方式回应了,或者说丰富了这一疑问。《来生》中有个名叫哈姆扎的非洲青年,他了解到了关于殖民行为的实情,他醒悟了,可此时的他,已经接受了相当大的德国人和德意志文化的影响,甚至正跟着一个德国军官学着读席勒的作品。同时,他也真切地反感那些非洲同胞身上的粗野蛮横,即便他也明白,自己的这种印象要“归功于”德国人的教育。

只能用殖民者教给的语言和眼光来思考

古尔纳的小说不是那么常规的,他的文学语言掺杂了口头文学的要素;在一些别的作家会重度濡染的戏剧化情节上,他会任性地选择一笔带过,让人迷惑不解。同时,他也在文学“原型”和自己的人物之间构建对应。比如优素福(Yusuf),英俊仪表、从小被卖、被主人美貌的太太勾引,等等,看起来都是取自旧约圣经里的一个主角约瑟(Yoseph)的故事。这种借用不一定是成功的,因为读者可能更期待看到一些东非异域的情景,那里历史悠久、珍奇众多,又从公元10世纪起就与伊斯兰文明相遇、交缠,而不想重温什么原典神话。

实际上,在《天堂》中,古尔纳的人物都不知道该如何来看待和描述他们的土地和家园,他们只能用殖民者教给他们的语言和眼光来思考问题。这里的地理现实到处受历史叙述的掌控:欧洲人干下了他们想干的事,之后又为这些事编定了档案;他们不仅书写历史,而且在被殖民的土地上培养起了按殖民者观点讲述历史的人类。当这些人类不得不因自己能识文断字、能使用公共交通、拥有卫生常识等而感谢剥削他们祖辈的殖民者的时候,我们还有没有可能挽救一些真正的非洲人的观点?

一场战争过后,会寻找尸骨、设法给予一些体面的埋葬,能找到的尸骨起码证明了这里发生过反人道的事情;但殖民的问题在于,它不仅改写记忆,而且教给后人用以叙述历史的语言,这些后人即便醒悟,也会因为不知道哪些东西被改写、被抹掉,而无力去寻找自己应该记住的东西。

古尔纳要求读者思考的是大破坏后所剩的东西。他的典型人物最终会停留在愤嫉而无奈的观望之中:观望事态的发展(比如期待一些欧洲人内部兴起的历史反思),同时对自己的头脑采取“放养”,或者说“放逐”的态度。

一切都荡然无存的“后殖民”困境

古尔纳另一部长篇小说《砾石心》延续类似主题,并有很强的自传成分。主角在桑给巴尔一个书香门第长大。这本该是他的幸运,或许对一个“现代人”来说也属理所当然,但他成年后发现,那些他分外熟悉的书籍大多代表着一种诋毁非洲本土以及穆斯林的文化。他像古尔纳本人一样,幼年爱书如命,后远赴英国,作为勤学的“英漂”走一条学术立业的道路,终成气候,但始终对自己接受的教育和文化感到不安。他热爱的文学,是一个压迫他的民族的民族所创造的文学,这很像他父亲常年守护一个并不值得他爱的妻子,也很像他自己,一直保持着对一个他并不真正了解的父亲的爱。

“桑给巴尔”来自阿拉伯语,意思是“黑人的国家”,桑给巴尔所在的整个非洲东海岸,一直延伸到科摩罗和马达加斯加,都是古老的,公元前3000年的埃及法老就知道这片地方。它向着印度洋敞开,阿拉伯人和印度人把他们的宗教和语言送入本土班图人的世界里。但古尔纳的小说要拥有更大的影响,就还得以英语来呈现,就像他的前辈作家钦努阿·阿契贝那样。在小说《海边》中,他用上了《一千零一夜》式的、一个接一个讲故事的叙述格局,但叙述者和听讲者不是山鲁佐德和残暴的苏丹,而是一个受阻于英国移民局的非洲难民和他所面对的耐心的社工。

写《海边》的古尔纳,以一种极为老练的方式取消了读者对异域风情的任何期待:没有“异域”可言了,那顶多只是一些你尚未见过的美景;你永远是整张世界图景的一部分,不论这张图景铺展到哪一个你闻所未闻的角落,它只是增加多样性而已。古尔纳几乎是在教导读者要更厌世一些,要明白自己并不想从眼前的这部小说里了解他人,而是像当初的殖民者一样,首先是为了满足纯私人的欲望。经历一番奋争后,难民得以进入英国,并逐渐获得身份和声音,但古尔纳执拗地讽刺这个过程,把他们(包括他自己)比作被强奸后的女人生下的孩子,在长大成人的过程中,不得不去寻找当初拍屁股走人的父亲,从他那里得到某种身份上的确认——可这位父亲哪有这个资格呢?

寻回失物,找回被掩盖的记忆和声音,或者所谓的揭示真相,这类企图往往会陷在悖论里,你总是对被掩盖、被遗失的东西是什么有着预期,也因此你才能确认自己确实是“找回”了那个东西。正是基于这种悖论,像是有关“种族屠杀”的定性才成为纷争最大的国际政治议题之一,因为人们常常可以说,一场被指认的屠杀是一种人为的制造,是为了定罪的方便而预设了它的存在。

可在古尔纳所描述的“后殖民”的困境里,“前殖民”的一切都荡然无存,一个人对于自己可以追索到什么东西都一无所知,他想要“制造”一段真实的历史,更何况还是“心灵史”,都不知道自己该怎么做。

言及此,便要提到古尔纳的一个美妙比喻了。他曾说,自己年轻时在桑给巴尔发现过一些中国陶片。

陶片是破碎的,它们或能证明,历史上有中国人的海军造访此处,它们在两个大洲、两种文明之间建立了联系,这让它们带上了象征意味。只有领悟到这一点的人,才会觉得这种破碎是很美的,才会做那些古艺术鉴赏书一厢情愿去劝导做的事:尝试欣赏并努力赞叹,这质地和图案所达到的工艺美学水平。接下来,他还会想要描绘出这只陶罐余下的部分,他感到被一种强大的力量驱动,要完成这桩相当于从一个海岛描绘出整片印度洋的格局的任务。

我们所了解的博物馆里的古物修复师,就是做这样的事的。他们不知动用了多少专业知识和想象力,才在(比如说)大小不一的拜占庭马赛克碎块之间补上了一些水泥,让所有碎块看起来组成了一整幅作品。如果不做这种修复,可以说碎块大多不值一文,也谈不上有多美;如果不做古尔纳式的无望的质询——针对殖民行为究竟在物理和精神世界里消灭了什么东西的质询,个体所定居或寻求定居的那种生活就不值得追念和挽留。

复杂的身份危机与无人响应的冷场

有一大丛身份,都可以加到古尔纳的名字前面,这应该也是一位有抱负的严肃作家所求之不得的事。他是东非作家,是桑给巴尔作家,是印度洋世界的书写者,也可以被认为是一个处理记忆、定居、家务和寻求空间等主题的英国作家。在写作中,每个故事的主角都会有一个开端,在古尔纳这里,开端往往是一个平静而正常的开始,比如重返家园,比如获得一份新工作,比如到一个亲属家里报到,比如申请一个明确的身份。然而故事不一定从这一点出发,而可能围着它绕转,一圈又一圈,以至于消解它。拥有完全理性的人,所做的每一件事,都是基于他对世界的认识。但正如《砾石心》里主角对年迈的父亲所说:我们是“从那些鄙视我们的人那里”了解世界的。

古尔纳在1994年以《天堂》角逐过布克奖(未能得奖),2020年,他才出版了《来生》,伊利亚斯的故事既是优素福故事的续集,又与之互补。他的作品不多,写得也慢,而且《来生》的出版时机也不太好。古尔纳在乎的“我们这个时代的现实之一,就是这么多的陌生人在欧洲流离失所”,但2020年的人们大概没有什么心情和理由去讨论此书所关心的话题。曾经,在逼近20世纪末的那几年里,英国和德国国内都曾有过针对殖民和二战遗产而发起热烈的讨论。而如今,这种讨论处于低谷,如今的主要趋势是彼此隔离,对陌生人、陌生的声音积极排斥,或使之陷入无人响应的冷场。

古尔纳通过叙述尽可能把身份危机复杂化,叙述那些碎片式的生活体验,为曾经发生的整个“事件”标出所在地。一个人的自问“我是谁?”牵动了整片社区的响应“我们是谁?”,但觉醒的人们更多地回到沉思中,并不会声讨什么,更不会掀起外在的反抗。当古尔纳本人在1961年离开桑给巴尔时,他带走的也只是他当时当地的印象:那里盛行以国家名义实施的恐怖,普通人的生活难有回旋余地,稍一抱怨就要遭到检举和逮捕,族群冲突、军警暴行时有耳闻,可是这些政治、社会都能记在当初的殖民者账上吗?也不能。

当然,他的小说里没有截然有别的好人和坏人,就算德国人的手段残酷,他们的行为和非洲部落之间的冲突相比,谁更野蛮一些也不好说。《天堂》里的优素福与富有的叔叔一起生活,在他的商店里打工,后来和一群商人一起远途探险,经历了各种事情。他一边冒险一边成长,一边把自己作为一片“来自中国的碎陶”,贴着自己的身体和脚迹,描画出一个他看不见的、可能纯属他想象出来的世界的轮廓。

优素福和其他人谈论起了天堂,这是一个由殖民者输入给他们的概念,在冒险的途中,遇到瀑布、雪山、清泉,优素福就会想到天堂的样子。可是从周围的人那里,他得不到热情的回应,只有厌世的、冷嘲的肯定:你觉得这里是就是吧。为什么会这样?他该如何是好——当那些被取走贞操的人心,再不能支持渴望美好的眼睛?

文章作者

特朗普夸人又翻车!美非迷你峰会频现尴尬,“贸易替代援助”政策遭质疑

利比里亚官方语言为英语,且与美国有很深的历史渊源。

AI能否解决黎曼猜想等未知难题?诺奖得主这样说

物理学诺奖是给科学还是工具?戴维·格罗斯认为当前大模型被严重高估。

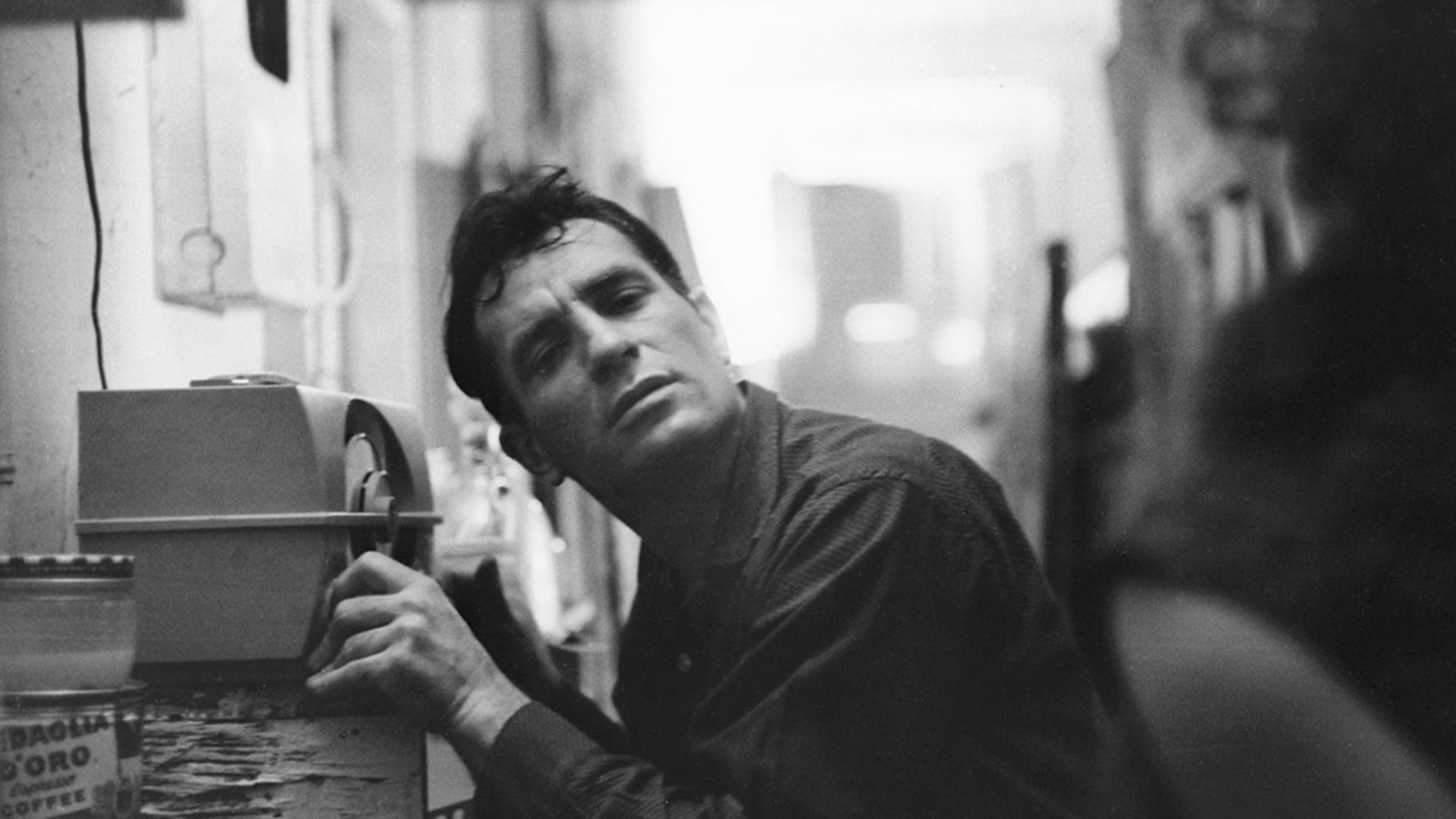

从“垮掉的一代”到“在路上”,凯鲁亚克的反叛和自我寻找

今天的文艺青年,如果把自己的人生目标设定为较高收入群体,无论是在欧美还是在中国——那么你应当读凯鲁亚克。

余华作品再次登上话剧舞台,“爱情”到底要说些什么?

孟京辉将《古典爱情》搬上话剧舞台,这是他与余华继《活着》和《第七天》之后的第三次携手。

从33国到53国全覆盖,“100%税目产品零关税”助力非洲优质商品入华

中国将对除斯威士兰外53个非洲建交国落实100%税目产品零关税举措。