分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

“节哀顺变”“时间会治愈一切,都会慢慢好起来”,当亲友的家人去世后,很多人会用类似的话安慰对方。

10年前,90后学者李昀鋆在母亲骤然离世后,陷入无时不在的哀伤。她意识到,自己做不到“节哀”,没法“顺变”,时间的流逝也没法治愈内心的伤痛。李昀鋆将原本属于非常个人的情感体验,转为关于哀伤的学术研究,进而关注到隐秘、沉默又庞大的年轻丧亲者,这也是一个被国内学术界忽视的群体。

2017年8月至2018年9月,李昀鋆完成了106次对中国内地丧亲者的访谈,其中44位经历父母离世的年轻人成为她博士论文的研究主体,包括33位女性,11位男性。他们多为独生子女,父/母离世时平均年龄19岁,27位父亲离世,15位母亲离世,有两位是双亲都离世,接受访谈时的平均丧亲时间为5.37年。

他们对李昀鋆坦露了原本深藏的丧亲经历和感受,李昀鋆也通过他们的讲述,了解到哀伤背后一层层复杂的情感表达与家庭关系羁绊,以及传统社会文化观点的种种影响。李昀鋆在此基础上完成了她的博士论文,又修改整理成新书《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》。

想做一个“自私”的研究

直到现在,在香港中文大学读博士后的李昀鋆还清楚记得那个击碎她平静生活的电话。2014年7月29日,她在复旦大学读硕士研究生一年级,暑期的校园很宁静,正在教室专心自习时,哥哥打来电话说,母亲中风入院。

李昀鋆匆匆赶到医院时,母亲已经被送进重症监护病房,每天只有十几分钟探望时间。她抚摸着母亲的脸和手,怎么呼喊都没回应,从前那个爱笑、一笑起来眼睛就变成眯眯眼,反复看电视剧《潜伏》,麻将和算盘都打得很好的母亲,始终处于深度昏迷状态。4天后母亲去世,年仅60岁。

李昀鋆的母女关系非常好,母亲的遗体从病房推出来后,她按母女俩以前的习惯,亲了母亲的脸,和她做最后的道别。后来,她亲手捡起母亲的遗骨装入骨灰盒,在葬礼上哭得稀里哗啦。母亲的猝然离去对她来说“让人生好像被推进一个永远醒不来的噩梦”。

葬礼结束后,李昀鋆回到复旦继续读研、考雅思,顺利通过申请前往香港中文大学社会工作学系读博士。看起来和从前没什么不同,她也以为自己会像亲戚们安慰的那样,逐渐从悲痛中走出来。后来她发现自己做不到,“没有一天不会想起母亲,没有一天不会因为想念她而流泪”。

她洗衣服的时候会哭,想起读本科的时候学校没有洗衣机,母亲让她把被单带回家帮她手洗;爬楼梯爬到一半哭,骑车去教学楼的路上哭,一拿起手机,想到再也打不通母亲的电话了,也哭。甚至当她后来出了车祸,左脸骨头碎了,她也哭了,因为担心妈妈会认不出来她。只是这份哀伤,她从来没在别人面前展示过。

李昀鋆感到,母亲去世后自己“分裂”了,明明非常痛苦,为什么表面看起来可以风平浪静?“现在的我还是以前的我吗?我该怎样处理这份哀伤的痛?”她想做一个“自私”的研究,搞明白死亡、丧亲和哀伤是怎么回事,通过研究寻找答案。

少有人关注的年轻丧亲者

阅读文献时李昀鋆了解到,哀伤研究20世纪之后才在西方兴起,精神分析学派创始人弗洛伊德是这方面的先驱。中国内地的哀伤研究起步更晚,文献数量非常有限,大多聚焦汶川地震幸存者、失独老人等群体。像她这样的年轻丧亲者,西方主流哀伤研究中提及得少,1986年才有第一本探讨青少年哀伤的著作,国内更是几乎空白。

参照西方学者统计的数据,年轻丧亲者约占年轻人群的3.4%~11%,以此推算,中国可能有上千万年轻人正经历或曾经历过至亲离世的哀伤。和别的丧亲群体相比,年轻丧亲者面临的挑战尤为复杂:他们或尚未经济独立,或尚未结婚,或尚未养育子女,处于人生发展和建立身份认同的关键时期。更重要的是,其中相当一部分人还是独生子女,如果他们在青少年或者成年初期就不得不独自面对死亡和哀伤,这种打击所带来的情感冲击与精神压力,不仅沉重,也可能深远地影响其后续的人生轨迹与心理发展。

为了招募到研究参与者,李昀鋆在个人账号上发布了一封邀请信。她写得非常真诚,几天就有191位丧亲者报名,她没想到的是,很多受访者都像自己一样,对外掩盖悲伤,访谈是他们第一次说出丧亲后的感受。

何小姐20岁时母亲突发心梗去世,3年来她每天晚上都会梦到母亲,梦境全部相似:一开始母亲是健康的,梦要结束的时候却总是突然离开。她开始对睡觉感到恐惧,长期失眠。尽管何小姐的亲戚对她都很好,但她却没对他们说过自己的梦,甚至在爸爸面前也没提。

冯小姐的父母在高二的时候要离婚。没多久母亲就病倒了,父亲消失得无影无踪。医生宣布母亲的病无法救治后,冯小姐独自找车把母亲送回家,母亲在车上去世。事情过去8年,但冯小姐回忆往事的时候还是非常难受。她告诉李昀鋆,为了避免一次次揭开伤疤,她就在别人问起自己家庭情况时用一种“编”的策略应对,“有的时候可能会把自己家庭说得很圆满”。

或许因为大家都在隐藏丧亲的哀伤,自然会产生一种错觉:怎么别人看起来处理得很好,自己却无法走出来?进而产生沮丧、无助、痛苦等情绪。李昀鋆说,与重个人的西方社会不同,中国人的哀伤有更加复杂的社会、文化背景。其中一个因素是,我们的社会文化中比较忌讳倾诉苦难。“就像是鲁迅笔下的祥林嫂,遭受了儿子被狼吃掉的巨大痛苦之后,因为不断和身边的人倾诉哀伤的痛苦,最后居然沦为众人的笑柄,被社会排挤。”

李昀鋆说,丧亲者渴望被关心,只不过他们想听的不是那句流传了上千年的“节哀顺变”。“这句话对他们来说好像是‘你要尽快好起来’,反而会增加他们的压力,年轻人的丧亲哀伤是永无止息的,他们更需要得到理解。”

哀伤是可以讨论的公共议题

根据西方丧亲研究的做法,保持客观的局外人立场是被极力推崇的。一开始,为保持访谈的客观性,李昀鋆没有透露自己的丧母身份。随着访谈进行得越来越多,李昀鋆看到很多人陷入无法“节哀顺变”的自责,就会在访谈结束后透露自己的丧母身份,和对方分享一些哀伤知识。

没想到她从局外人变成局内人后,受访者表现出更强烈的倾诉欲,主动延长访谈,向她倾诉更多细节。这让李昀鋆感到哀伤研究的特殊性——学者就算做了很多努力,丧亲者还是很难卸下自己的心防,他们更愿意对有相同经历的人坦承哀伤。《哀伤理论与实务:丧子家庭心理疗愈》的作者之一刘新宪也说,失独父母之所以愿意对自己敞开心扉,是因为他也是一位失独父亲,他们自然对他产生了信任。

李昀鋆最深刻的一次“共鸣性转折”,发生在对受访者尤小姐的访谈中。她与尤小姐进行了3次访谈。第一次对话,李昀鋆问尤小姐和父亲的关系如何,尤小姐说父女感情很好,母亲去世后从没产生过冲突。第二次访谈结束后,李昀鋆无意说起,自己母亲去世3个月后,父亲就相亲了。这时尤小姐才告诉她,其实她父亲也是这样,还讲了比丧母之痛更难启齿的“家丑”——他们三兄妹为此和父亲产生了很大的冲突,父亲甚至哭了。而母亲去世时,尤小姐都没见他哭。尤小姐的父母以前感情很好,一辈子都没吵过架,没想到母亲一去世父亲就变了,尤小姐觉得受到很大打击,对爱情和婚姻都失去了信心,后来因前夫无法接纳她对母亲的哀伤,两人也离婚了。

尤小姐以及其他有着类似经历的受访者的讲述,成为《与哀伤共处》第三章的内容之一,讨论丧亲对子女人生的影响。李昀鋆的研究是,多数男性在妻子去世后都会去相亲或者再婚,但如果活着的是母亲,相亲和再婚的就比较少。当父亲重新进入一段新的亲密关系,年轻子女会进一步加深“失去家”的感觉。

“我也跟我爸讲了,最近会有很多记者采访,我会谈到跟你的事情,你可不可以接受?我们社工做什么事情之前都要知情同意(笑),所以我也想征得他的同意。当时他回复我的是没问题。”李昀鋆说,曾经她也犹豫自己的研究和写作是不是太情绪化、不够学术,也担心这样的写作会不会让读者觉得“太私人”。她希望用自己的经历让人看见一直被遮蔽、被压抑、被轻视的哀伤,将哀伤从一个被回避的私人经验,转化为一个可以被共同讨论的公共议题,让哀伤被理解,也让哀伤成为理解他人的一种路径。

《与哀伤共处:经历父母离世的年轻子女》

李昀鋆著

广东人民出版社·万有引力 2025年3月版

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

翻开清代文人的日记,用新年的第一次书写重建仪式感

在一个仪式感日益缺乏的时代,在读书人越来越失去特殊信念与特定行为的年代,重温新年发笔的传统并非毫无意义。

拼爹之外又拼妈,帮子女带娃的“老漂”们有哪些困境

很多老人在迟暮之年,开启了“漂”的经历,陈辉称他们为“银发摆渡人”。

“东方有线超高清AI升级行动”来了!开启智慧家庭视听新体验

高清升级让家庭视听升级。

抗拒成为妈妈那样的人,中国式母女关系为何需要公开讨论

新女性的出现,也让传统母女关系出现变化,这在《中国式母女》中收录的读者来稿部分最为明显。

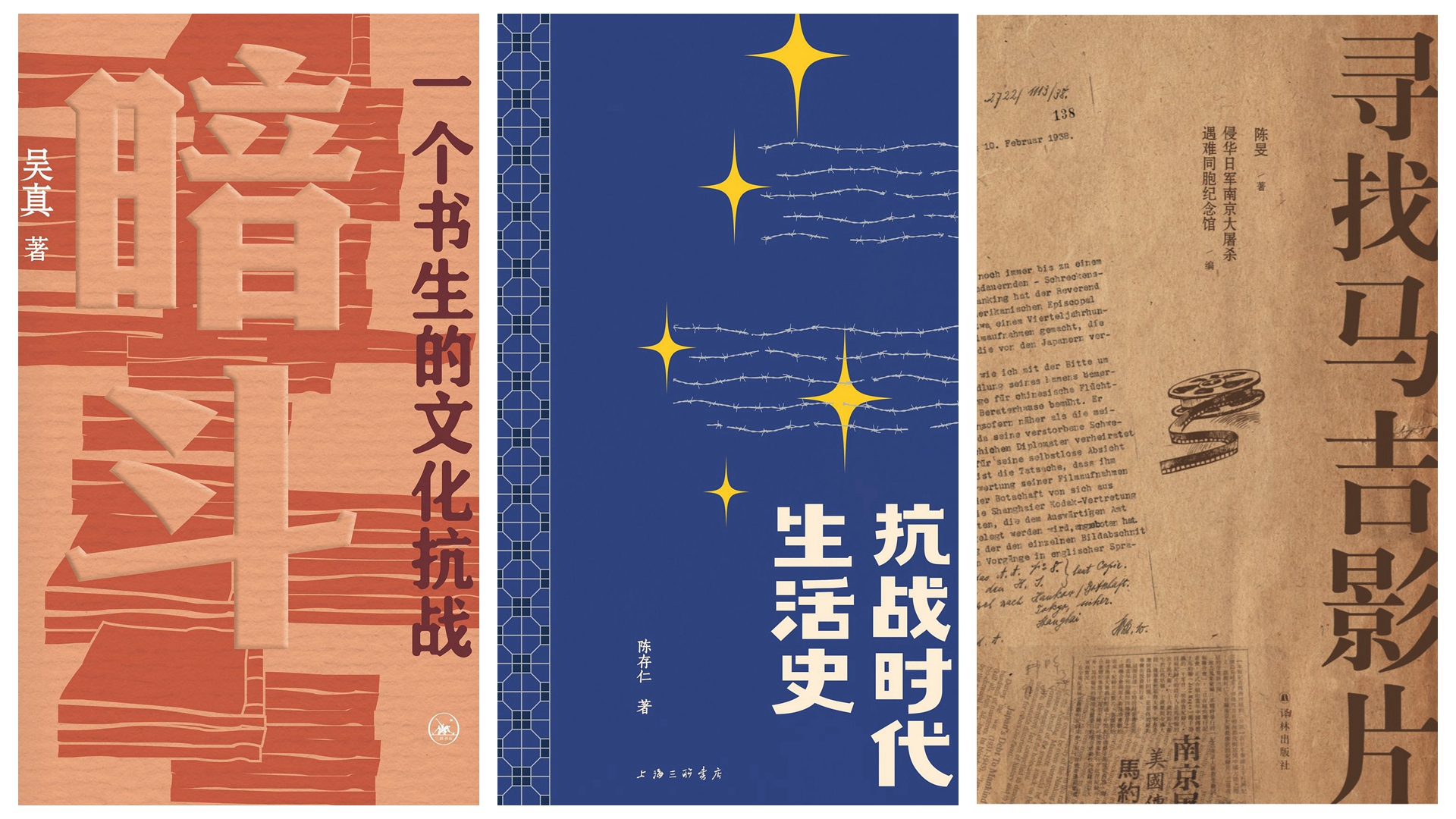

抗战特别书单,跟随这些书回到历史现场

从战事到后方,从部队到民间,一系列新书在此契机出版,帮助我们了解真相。