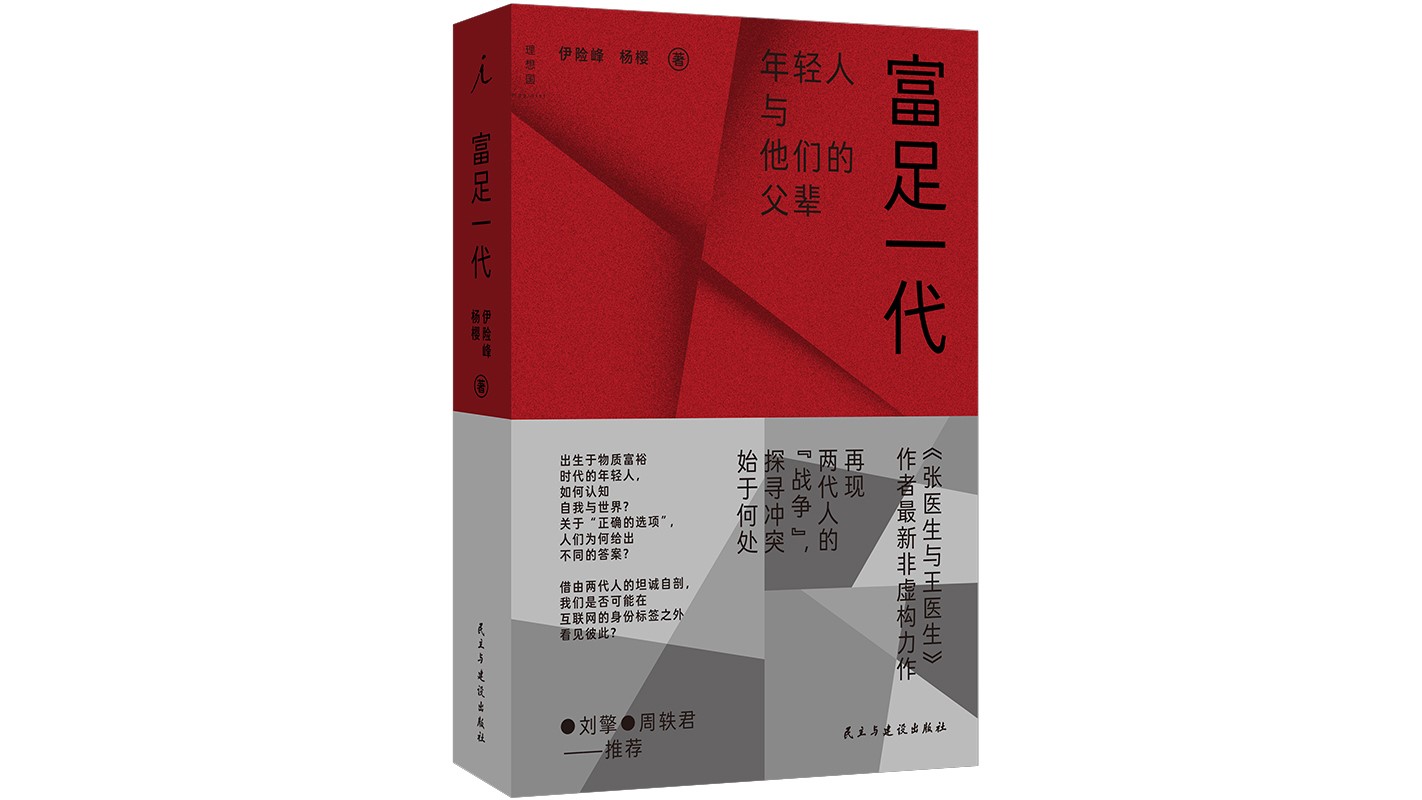

“富足一代”年轻人,与父辈的冲突从何而来?

年轻人在想什么?他们某些与父辈不同的观点是怎么形成的?

宋太祖为何能终结五代十国乱局?

赵匡胤推行“以文治国”,是终结五代乱世的时代最优解,利远大于弊。

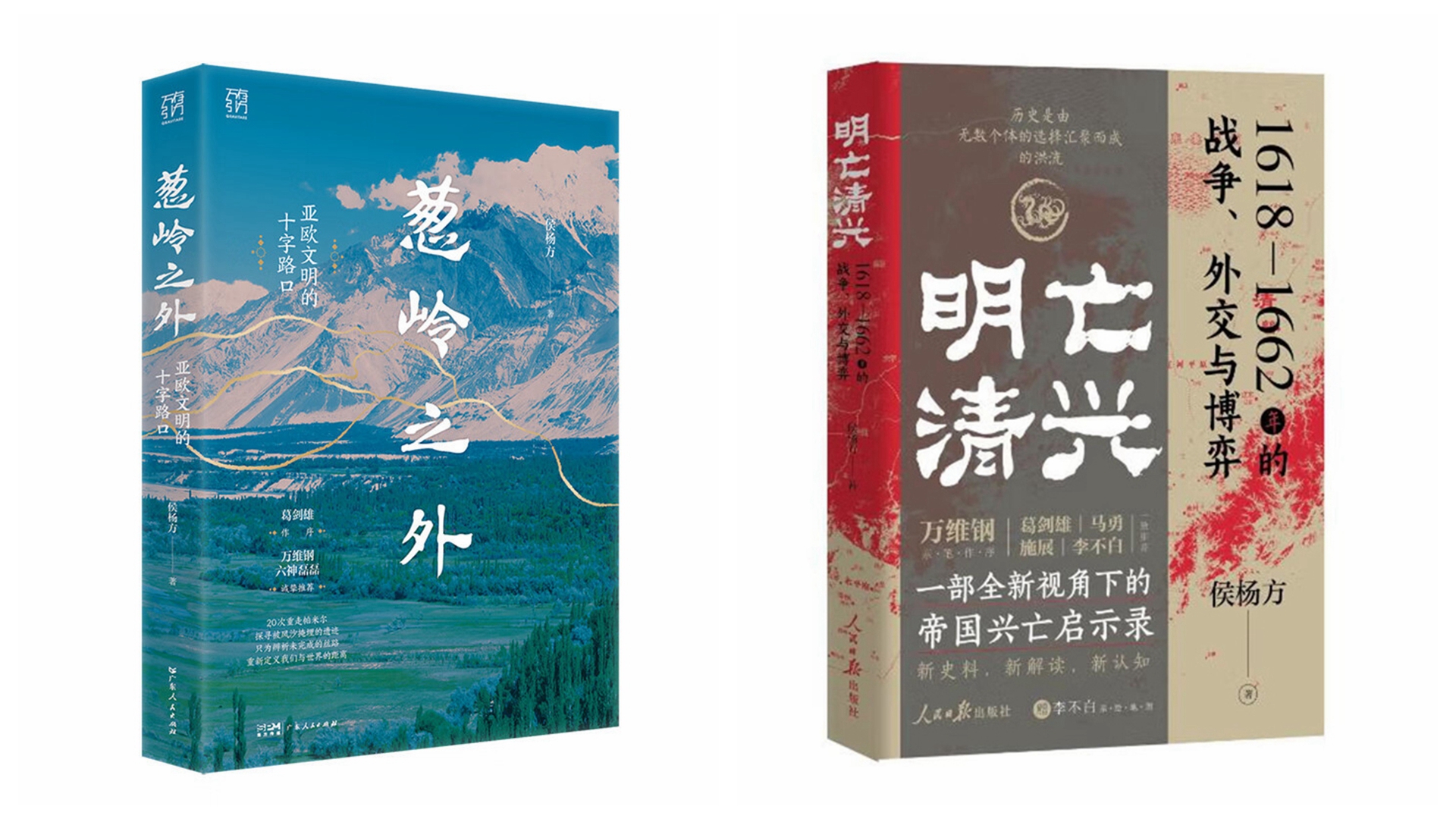

如果徐光启引进西班牙方阵成功,明朝还会被游猎民族灭亡吗

侯杨方认为,明朝是唯一一个被最后一拨游猎民族灭亡的定居帝国,这证明明朝确实落后了。

葱岭因何得名?复旦教授重走20多次精准复原丝绸之路

在《葱岭之外》里,侯杨方提出一个观点:地理环境不仅是历史的舞台,更深刻地参与了历史进程。历史地理研究必须要实地研究,走出文本,用数据和地理检验历史,打破“文献内循环”。

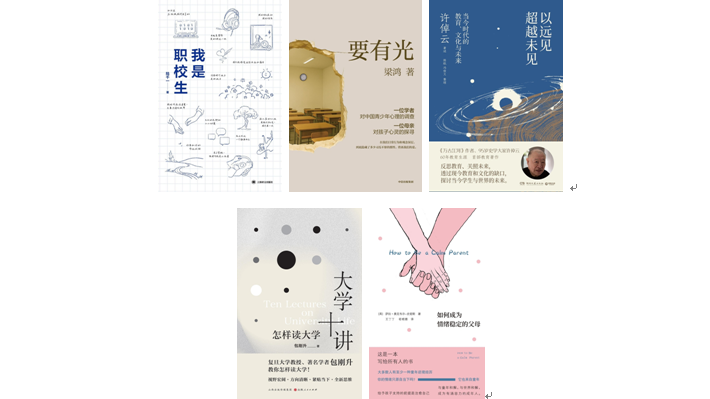

第一财经年度教育图书 | AI时代中国教育需要一场全民思考

2025年度我们精选5本教育类好书

第一财经年度行知图书 | 走进现场,捕捉时代的微光

2025年度我们精选5本行知类好书

第一财经年度历史图书 | 由过往致知今日

2025年度我们精选8本历史类好书

第一财经年度人文图书|寻找“我们”共同的故事

阅读,让我们穿越水与火、穿越疾风与旷野,找到内心同频的吸呼。

这位历史上真实的“悟空”,在由盛转衰的唐代经历了什么

历史上,真的有一位叫“悟空”的僧人,他也去西天取过经。

90后夫妻追寻农场梦想,为何7年后回到城市?

缪睫以这段生活为经历,花了两年时间完成非虚构写作《雨后大地》,记录下她在与大地的接触中,如何重新找到属于自己的那片土壤。

当了30年CEO,他说会平衡、有目标就可以抵挡内卷

英国企业管理专家柏思安在新书中分享了他担任CEO的经验,并对当前中国企业发展遇到的问题给出建议

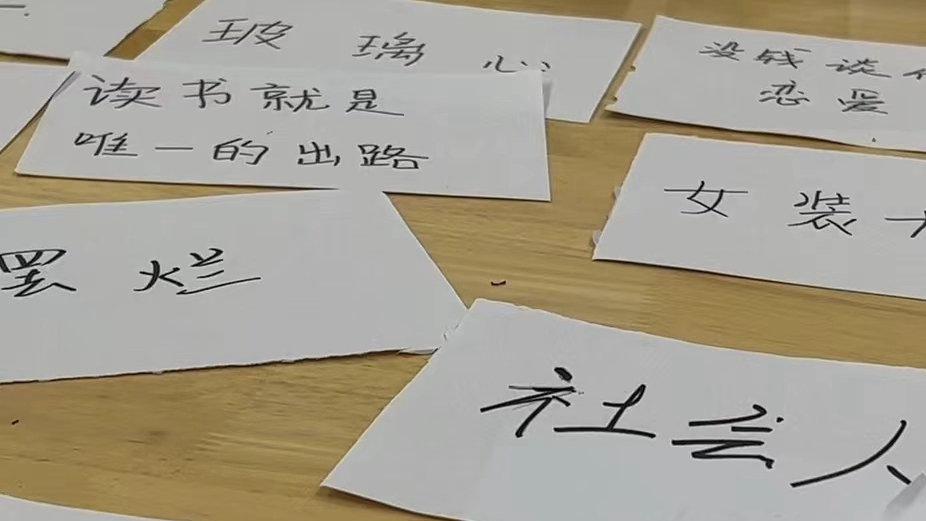

“素人”作家们来到上海:文学能拯救普通人的生活吗

“以写作拯救生活:当代中国的‘素人写作’”工作坊上,7位素人作家分享了他们的写作经历,学者们则从研究的角度谈了对素人写作现象的思考和观察。

当妈妈直言“看不起孩子”,这个家和孩子身上发生了什么?

在非虚构写作《要有光》中,梁鸿试图追问一个本质性的问题:什么是爱?我们该如何去爱?到底是什么让孩子“生病”了?

抗战时颠沛流离的不止西南联大,作家重走十所大学内迁路

除了西南联大,浙江大学、武汉大学、复旦大学、同济大学、东北大学等,都在战火纷飞中南迁,形成了世界教育史上罕见的战争中的“流亡兴学”。

12位职校生的青春伤痛,“农村孩子最缺的是自信”

《我是职校生》中通过12位学生的自述,呈现了职校生的青春经历和人生故事。

职校老师自白:我的学生都很好,学习是人生中非常小的事

从一个学生身上,陆千一看到,家庭只要提供一点情感支持,学生完全就不一样。从这个角度说,家庭教育比学校教育更重要。

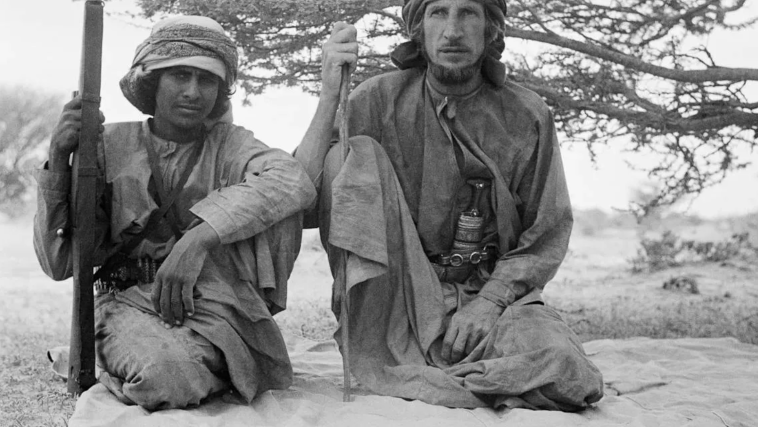

塞西杰:最后的古典探险家,记录阿拉伯人最后的游牧生活

几乎与古典式的沙漠探险同时发生的,是伊拉克石油公司开始在阿布扎比和迪拜进行石油勘探。塞西杰这趟旅程的所见所闻,也因此成为对阿拉伯人游牧生活的最后见证。

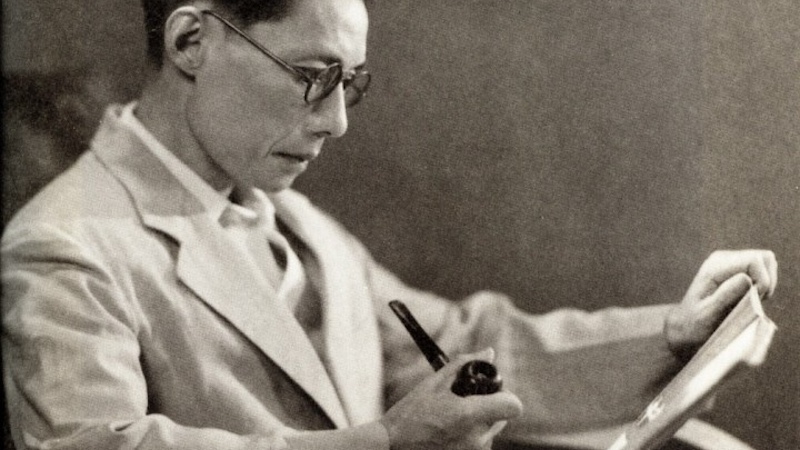

“对比夏衍那一代剧作家,现在文学介入现实的深度远远不够”

夏衍推崇和偏爱“大女主”,因此《祝福》中的祥林嫂、《林家铺子》中的林明秀、《在烈火中永生》的江姐,这些女性人物形象和原著比,都被夏衍向前推了一步。

包刚升:AI时代,中国教育需要一场真正的改革

在包刚升看来,AI时代的教育重心应该转到培养好奇心、想象力和创造力。

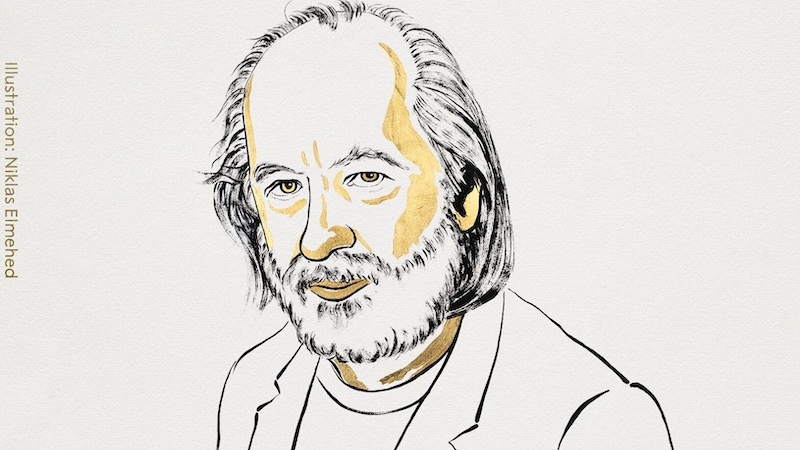

匈牙利作家拉斯洛获诺贝尔文学奖,他最喜欢的诗人是李白

拉斯洛非常喜欢中国文化。动身去中国之前,他特意造访了几位汉学家,请他们给自己起了一个中国名“好丘”。

彭晓玲

第一财经记者