分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

有人说,AI就像一个勤奋的“做题家”,依靠海量数据和算法模型来从事各种超越人类的智能行为。而被称为“下一代人工智能”的类脑智能(BI)则像一位“悟道者”,它从人脑结构和神经机制中汲取灵感,打造更接近人类思维方式的智能系统。今天,“做题家”已经展现了它强大的能力,而“悟道者”的时代似乎才刚刚开启。

AI的发展潜力是否终将触及天花板?能耗问题是否会成为AI的难解瓶颈?而BI的大规模应用,会不会给产业和人们的生活带来颠覆性的改变?对自然界最精妙的智能载体人类大脑的不断探究,是否会为我们带来一场技术的革命和认知的跃迁?本期节目,我们专访了神经科学家、中国神经科学学会理事长、广东省智能科学与技术研究院院长张旭,张旭2015年当选中国科学院院士。他将带领我们一同探索类脑智能(BI)这一前沿领域,重新审视智能和智慧的本质。

AI vs BI:到底谁更聪明?

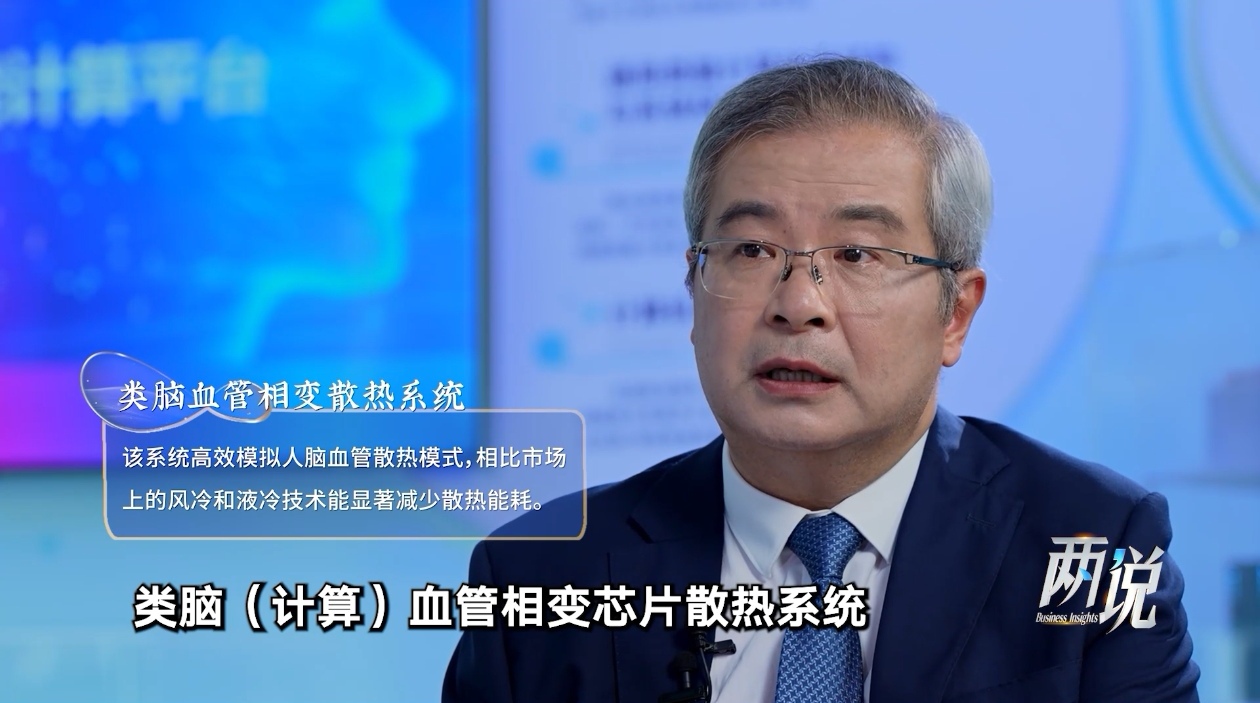

人工智能(AI)与类脑智能(BI)打擂,谁会更胜一筹?张旭院长在节目中深入剖析了两者异同。他指出人工智能基于数学、计算机科学及心理行为学等多学科知识发展而来,是一种强大的赋能技术,其算法与神经网络理论可追溯至20世纪50年代的脑神经科学突破。但随着不断发展,AI逐渐偏离了神经科学的轨道。而类脑智能则紧紧围绕人脑来进行研究,借鉴大脑的工作原理,如神经元连接、神经网络功能等,发展出新的智能理论与技术。从狭义角度看,类脑智能包括类脑计算、智能芯片、计算机与机器人等领域;广义来说,它还涉及非神经元和神经环路原理,如类脑血管相变散热系统、类脑组织工程等。类脑智能相比人工智能展现出了更贴合人类生理与行为特点、更加人性化的优势。

张旭院长强调,类脑智能比人工智能多了一个“心”,它会像我们人类社会一样,有集体价值观和社会道德。同时,随着人类对大脑的理解不断地更新迭代,BI及其相关技术就会不断地向前发展。它在未来有望凭借这种可持续性的进化与自身内涵的独特优势,成为引领性的高科技。

张旭院长还表示,解决超级计算机的散热一直是AI领域的一个重要问题,而类脑计算机通过模拟人脑的血管散热模式,研发出了类脑血管相变散热系统,相比市场上的风冷和液冷技术,这种散热系统能显著降低散热能耗,比传统超算中心节省40%以上的电费能耗,这也是人类更多地认识大脑,从而反哺人工智能发展的一个很好例证。

BI应用发力,未来触手可及

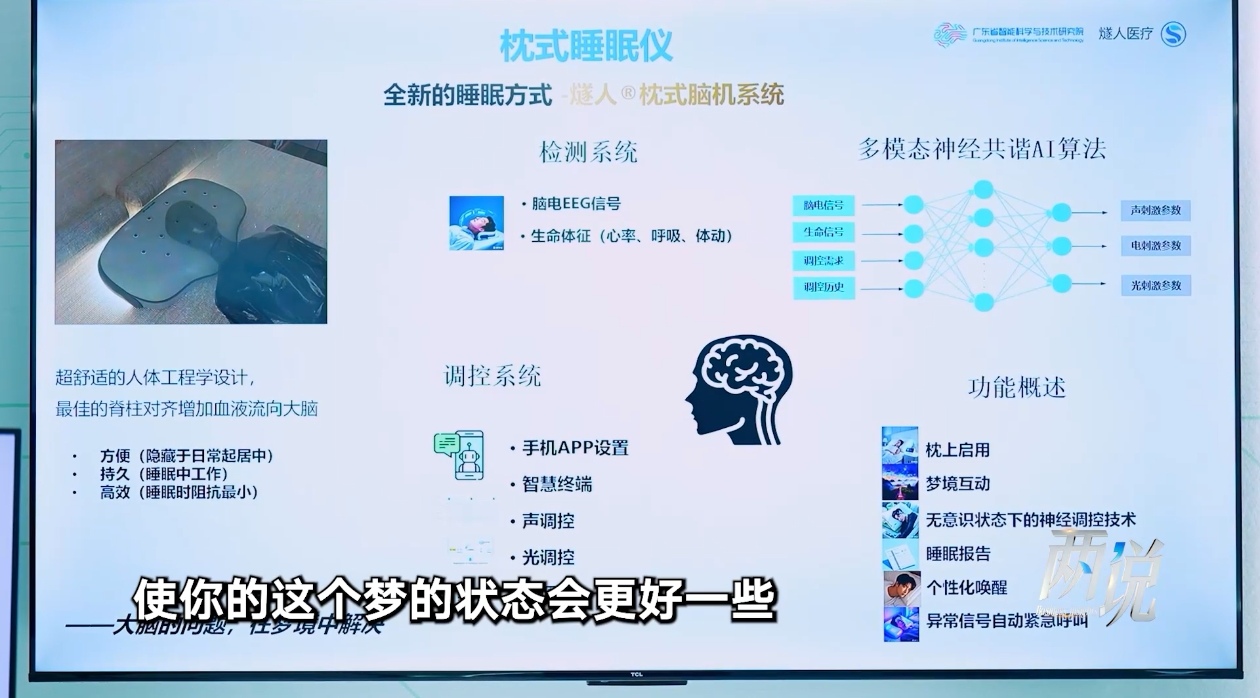

类脑智能虽然还没有大规模产业化,但从它赋能的一些新型产品中便可窥探未来它将怎样改变我们的生活和生产。在广东省智能科学与技术研究院的展厅中,我们看到了能实时监控睡眠时脑波状态的智能枕头,它依据神经网络算法分析,通过电刺激、声音刺激等方式,可以改善和调整我们的睡眠质量甚至梦的情境。

无创脑机接口的神经构建平台,可以采集不同脑区的脑电信号,并施加刺激,以此来帮助人们快速进入注意力专注或放松状态。

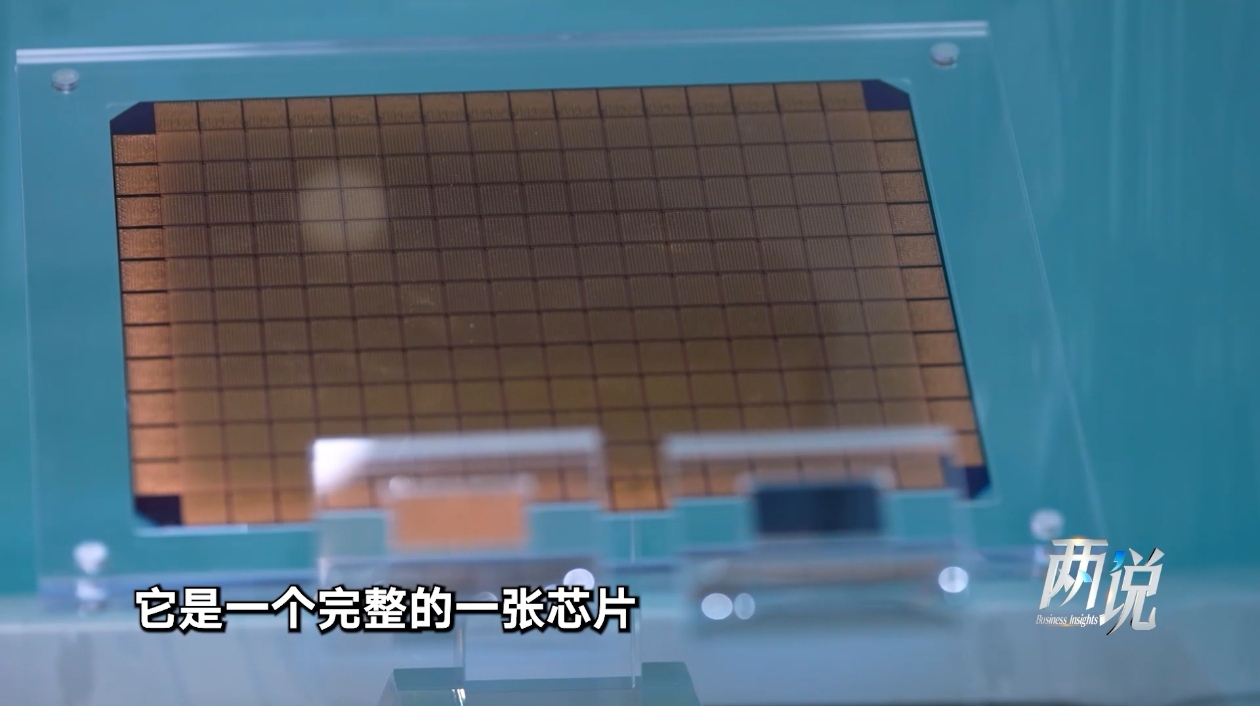

在节目中,张旭院长还展示了自研的类脑晶圆芯片,它拥有 2 亿神经元,其内部架构和设计原理与传统芯片截然不同,在处理非结构性数据时速度更快、更加高效。同时,类脑芯片的制程要求相对较低,采用40纳米制程的类脑芯片能达到GPU7纳米制程的传统芯片的功能,并且在能耗和效率上都更具优势。

类脑超算,改变超级计算机格局

在超级计算机领域,类脑超级计算机正崭露头角。广东省智能科学与技术研究院成功构建了全球首台100亿个神经元的类脑异构融合超算系统,整个超算系统由30台高密度类脑算力服务器、6个机柜组成,其规模相当于人脑九分之一的规模。该系统采用异构融合方式,将BPU(大脑处理器)与GPU(图形处理器)及CPU(中央处理器)相结合,充分发挥不同类型芯片的优势。相较于传统的GPU加CPU的组合,BPU加CPU在处理脑仿真、生命科学仿真实验以及非结构化数据图计算时,表现更优。不仅如此,因为类脑芯片存算一体的特点,类脑计算机有效克服了冯・诺依曼瓶颈带来的能耗问题,类脑超算系统能耗更小。再加上噪音小、体积小、成本低的优势,未来或许实验室、办公室,甚至我们每个人的家里,都可以装上一台超级计算机。

BI爆发倒计时

张旭院长认为,类脑智能的爆发是可以预见的,其速度或许比想象中更快。张旭院长回忆,2014年他在上海负责脑-智工程时就曾经有一个梦想,那就是让科技能够进军陆家嘴,后来脑-智工程也确实做到了这一点,有很多合作伙伴公司最终都成功上市。而类脑智能创新应用进入陆家嘴的速度会更快,这是国家的进步,是天时地利人和给类脑智能创造的机会。

张旭院长对类脑智能在中国的发展非常有信心。他认为国外在类脑智能领域存在科学概念上的停滞,对类脑智能的理解过于狭隘。而中国从2014年上海脑-智工程的筹划,到2024年成功构建全球首台百亿类脑融合超算系统,在类脑智能领域的突破有目共睹,这背后是跨学科团队的协作与创新,是数学家、神经科学家、计算机科学家、材料学家等多领域专家共同努力的结晶。

智能的终极奥秘

从人类起源到人工智能出现,智能的本质是人类探索的终极命题之一。张旭院长认为智能源于大脑复杂的结构、机制与运作模式,它体现在语言、音乐等多方面的创造能力上。而智慧则是智能在理解和创造过程中产生的结果,类脑智能的出现,是为了让智慧真正服务于人类,而非取代人类。类脑智能突破了传统AI的很多局限,更可以帮助人类认识自己、发现自己,这不仅是技术路线的差异,更是对智能本质认知的深化,也是BI和AI之间的根本差别。

更多精彩内容,敬请关注7月9日周三晚22:30东方卫视《两说》节目,第一财经7月12日周六晚22:00播出。

文章作者

断裂、稳定与重构——2026达沃斯论坛特辑丨两说

2026年达沃斯论坛上,加拿大总理马克•卡尼的演讲引发了广泛的共鸣。他认为,在大国竞争加剧、地缘冲突不断、国际组织影响力减弱的动荡环境中,世界正在经历一场痛苦的断裂而非转型。作为这样一个多变的环境中的稳定力量,中国会在这场论坛上受到怎样的关注与期待?要在暗流涌动的国际市场环境当中行稳致远,中国企业出海要做好怎样的准备?人工智能被视作这场变革中的重要力量,它的资产价值和短期潜力有被高估吗?

关税热度表面“降温”,2026全球经济与市场能“稳”吗?丨两说

全球经济在地缘政治、政策转型、科技浪潮的多重力量影响之下,正在步入发展的新阶段。回顾2025年,关税冲击之下,全球经济的整体表现如何?展望2026年,关税热度表面“降温”,世界经济能否带来平稳预期?地缘冲突暗涌,AI狂飙突进 ,全球市场暗藏哪些关键变量?第一财经记者尹凡对话瑞银全球首席经济学家阿伦德·卡普坦,深度解码2026年全球经济与市场的潜在变局。

市场低估了风险?诺奖得主恩格尔发出2026预警丨两说

当全球市场在关税冲突、AI变革、地缘震荡与气候危机的叠加冲击中持续震荡,一个关键问题愈发清晰:我们是否真正识别了潜藏的风险?是金融体系已对新常态充分定价,还是在集体乐观中走向认知盲区?面对愈发频繁的“黑天鹅”与“灰犀牛”,普通人又该如何守护自己的财富与未来?近日,2003年诺贝尔经济学奖得主、ARCH模型创始人罗伯特•恩格尔,在《两说》中给出了他的观察与预警。这位刻画波动率、洞察风险轨迹的学术巨擘,将如何拆解2026的风险图景,又为普通投资者指出怎样的应对之策?

2026全球科技创新趋势与风险投资丨两说

当AI浪潮席卷全球,科技革命正以前所未有的速度重塑产业边界与人类未来。站在2026年的起始进行展望,在这一浪潮之下,哪些是真机遇,哪些是伪风口?范式变革中,创业投资基本法则,变还是不变?巨头碾压之下,AI创业者的生存策略有哪些?通用人工智能时代即将到来,企业和人类将面临哪些挑战?新年伊始之际,第一财经记者葛唯尔对话硅谷知名孵化器Founders Space创始人兼首席执行官、天使投资人史蒂夫•霍夫曼,深度解码2026全球科技创新趋势与风险投资。

人工智能破解生命密码丨两说

当诺贝尔化学奖颁给人工智能,当算力开始解码基因,人类寿命的天花板正在被重新定义。从“度日如年”到“活三送一”,从癌症变慢性病到线粒体“换发动机”,一场万亿级的生命革命正在悄然发生。 在本期东方卫视《两说》节目中,世界数字科学院国际首席人工智能官杜兰对话华大集团首席执行官尹烨,展开一场关于"人工智能如何破解生命密码"的深度对话。