分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础,攸关国计民生和国家安全。当全球能源发展的浪潮从化石能源奔涌向新能源,中国承担了怎样的角色?当脱碳和零碳成为能源绿色转型的关键议题,要如何实现对应的目标?当中国可再生能源发展呈现新格局新挑战,可再生能源发展的底层逻辑发生变化,应当以怎样的路径去应对?《两说》之“中国经济二十讲”系列对话中国工程院院士、上海交通大学讲席教授、能源与动力工程专家黄震教授。

一、大势下的可再生能源发展新挑战

在气候治理的大背景下,全球能源发展的浪潮正在从化石能源奔涌向新能源。新能源正走上历史舞台,逐步从补充能源变成主体能源。黄震院士认为,在能源绿色转型的进程中,中国是领跑者和最主要的创新者。

统计数据显示,2024年6月中国风光发电装机突破12亿千瓦,提前六年半达到2030年目标;截至2025年6月底,中国可再生能源装机已经将近全国总装机量的60%。同时,我国构建了全球最大、最完整的新能源产业链,为世界提供80%以上的光伏组件和70%的风电装备,推动全球光伏和风电发电项目平均度电成本分别累计下降超过80%和60%,让各国特别是发展中国家用得上、用得起清洁能源。中国风电、光伏产品已出口到世界200多个国家和地区,为全球绿色转型与气候治理做出了重要贡献。

今年年初,国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》,以2025年6月1日为界,对新能源项目实行“新老划段”。黄震院士认为,进入后“531时代”,可再生能源发展的底层逻辑发生了改变。从原来的电网全量收购到市场化定价,电力市场从“政策驱动”迈向了“市场驱动”的新阶段,这意味着绿电可以通过市场的规律找到更好的用处。构建新型电力系统,加快发展储能产业和绿电产业,成为可再生能源发展面临的新挑战与机遇。

嘉宾观点小结

1.全球能源发展的主线是从传统的化石能源走向新能源的绿色转型。新能源正走上历史舞台,逐步从补充能源变成主体能源。

2.中国是能源绿色转型的领跑者和最主要的创新者;同时也是全球气候治理的主要推动者之一。

3.中国可再生能源发展的底层逻辑正在发生变化,面临新的挑战与机遇。

二、科技创新推动底层逻辑变化下的可再生能源发展

黄震院士认为,全球能源转型的本质是一场由科技创新驱动的系统性变革。在碳中和目标下,再电气化成为我国能源绿色转型的核心路径。

“所谓的科技创新驱动就是要把更多的风能和光能转化成更多的绿色电力,把绿色电力变成人类可以方便享用的可靠电力。”他提出,再电气化就是基于零碳电力的电气化,包含两个概念:一个是直接电气化,即用电能替代高碳的化石能源,如以电代煤、以电代油、以电代气;另一个新概念是间接电气化,即用绿电制成绿色燃料,如氢氨、醇醚和合成燃料等,既能解决燃料的脱碳,摆脱对石油的依赖,又能解决绿电的消纳,是一种新型储能方式。碳中和的脱碳进程就是一个再电气化的过程,是一个“能电气化尽电气化”的过程。

风电、光伏等可再生能源发电受自然条件制约,具有间歇性和波动性的特点,这主要是由其自然属性决定的,黄震院士认为,随着新能源逐渐成为主体能源,电力系统的运行模式也要相应地从原来的“源随荷动”转变为“荷随源动”。原来的电力系统是电源随负荷的变化而变化,通过调节发电厂的负荷,来满足社会的用电需求。“荷随源动”则是倒过来,让负荷随着发电源去变化,就是负荷要去适应风光发电的峰谷特性,比如说在风光发电高峰时,要全量消纳新能源电力,在发电低谷时,通过负荷端的灵活性调节来保障电力平衡。

黄震院士指出,“荷随源动”是一个全新的课题,将引发一个全新的产业。未来,风光发电厂不仅是绿电的生产者,也同时会成为绿色燃料的提供者。

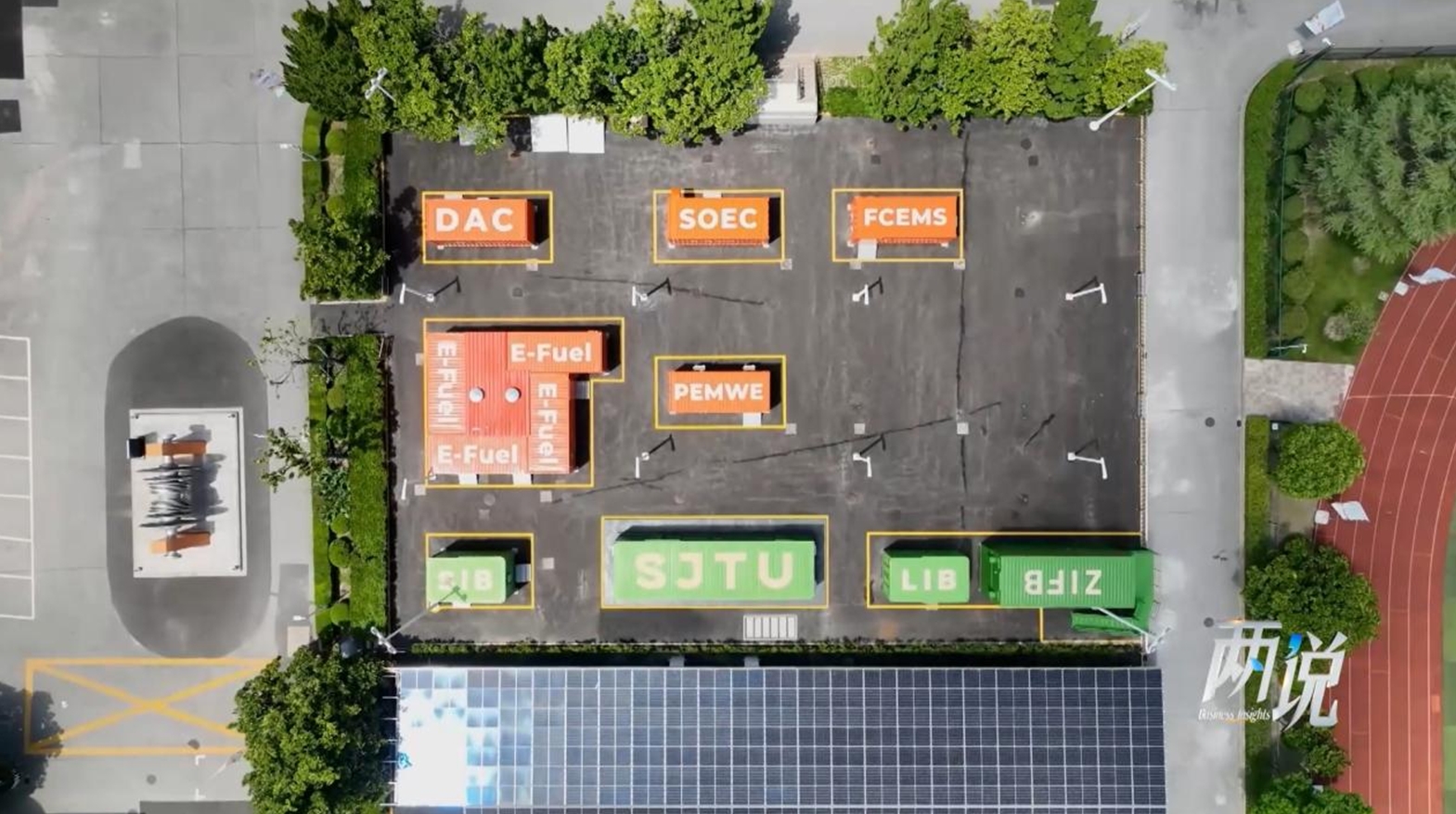

上海交大闵行校区内,一片与主校园隔河相望的占地130亩的智慧能源创新学院校区里,可以真切地看到黄震院士带领团队亲手打造的“再电气化试验场”。这是一个集新能源发电与转化、直流微网、新型储能、虚拟电厂、绿色燃料制备和碳循环利用于一体的未来能源科研与示范空间。走进这片园区,首先映入眼帘的是22栋建筑屋顶上铺满的光伏板,阳光照射下,它们源源不断地将太阳能转化为电能;建筑内部,近2万个数据测点,从教学楼的空调到学生宿舍的照明再到实验楼的用电设备,1Hz的高频数据采集,让每一个用能终端的数据都清晰可见,实现能源终端设备的实测、实控双向交互操作。“能源广场”的充电站和“直流小屋”,通过锂离子电池、钠离子电池和液流储能实现昼夜绿电直供;绿电制氢装置和高温共电解装置将多余的光伏电力转化为绿氢和绿色合成燃料;智慧能源数智化平台与直流微网构成虚拟电厂,为分布式微网负荷调控和智慧安全运行提供了关键技术验证;空气直接碳捕集和燃气锅炉碳捕集装置让这里成为碳循环利用试验场……

这里的每一项前沿技术,都是未来“再电气化”的具象化。师生开展的“基于深度神经网络的分布式光伏发电功率预测”、“基于深度强化学习的暖通空调系统无感智慧温控策略” “运用卷积神经网络-长短期记忆网络预测分布式光伏发电和优化配置储能和调控负荷”等一系列“AI+能源”研究都能第一时间在场景中得到验证与迭代,让师生把第一手的科研成果真正从实验室走向产业。

作为智慧能源创新学院创始院长,黄震院士希望,通过这样的探索,打造 “教学—科研—验证—迭代—应用”的闭环,成为突破传统学科边界和产教隔阂的试验场。

嘉宾观点小结

1.再电气化就是基于零碳电力的电气化,包含两个概念:直接电气化和间接电气化。能源转型将是一个再电气化过程,是一个能电气化尽电气化过程

2.“荷随源动”是一个全新的课题,将引发一个全新的产业。未来,风光发电厂不仅是绿电的生产者,也同时会成为绿色燃料的提供者。

三、未来五年,我国能源转型的难点和应对

2020年,中国提出2030年前“碳达峰”与2060年前“碳中和”的双碳目标,黄震院士认为,无论国际形势如何风云变幻,我们国家非常明确的是,碳达峰碳中和,不是别人要我们干,是我们国家自己想干的事情,事关我国高质量发展与国家安全。欧盟一些国家从二十世纪八、九十年代碳达峰到承诺的2045年前后实现碳中和,中间有六十年左右的时间。而按我国2030年前碳达峰到2060年前实现碳中和,中间只有三十年时间,这一过程对我们国家来说,可谓时间紧,任务重。

黄震院士认为,《中华人民共和国能源法》的实施,以及诸多国家政策的出台,为能源转型提供了法律和政策的保障。其中,从能耗双控走向碳排双控,是一个非常有标志性的政策重大转变。原来是强调的是对一个省一个地区总能耗和能耗强度的控制,现在强调在使用能源时,碳排必须下降。这将发生三个变化,其一加速能源结构调整,高碳能源占比将下降,煤炭、石油等高碳能源的使用将受到更多的限制,同时将加速新能源的规模化发展,从而推动能源结构向低碳化方向发展。其二推动技术创新与产业升级,能源行业将加大科技研发投入,推动能源技术创新,促进相关产业升级,提高能源利用效率,降低碳排放。其三创造新的市场机遇,碳排放双控促使碳市场扩容,交易活跃度预计进一步提升,同时零碳园区试点加速,将为相关企业创造新的市场机遇。

在黄震院士看来,未来五年,我国能源转型的核心是加快构建新能源为主体的新型电力系统,为碳中和打下坚实基础。总之,能源绿色转型是一个大的系统工程,既需通过科技创新,发展新技术、新产业、新业态;同时也需构建新的生产关系,去支撑新质生产力的发展。

嘉宾观点小结

1.从能耗双控走向碳排双控,是一个非常有标志性的政策重大转变,为双碳目标实现提供了法律层面的重要保障。

2.能源绿色转型是一个大的系统工程,既需通过科技创新,发展新技术、新产业、新业态;同时也需构建新的生产关系,去支撑新质生产力的发展。

更多精彩内容

请关注

东方卫视 每周三 22:30

第一财经 每周六 22:00

文章作者

2026全球科技创新趋势与风险投资丨两说

当AI浪潮席卷全球,科技革命正以前所未有的速度重塑产业边界与人类未来。站在2026年的起始进行展望,在这一浪潮之下,哪些是真机遇,哪些是伪风口?范式变革中,创业投资基本法则,变还是不变?巨头碾压之下,AI创业者的生存策略有哪些?通用人工智能时代即将到来,企业和人类将面临哪些挑战?新年伊始之际,第一财经记者葛唯尔对话硅谷知名孵化器Founders Space创始人兼首席执行官、天使投资人史蒂夫•霍夫曼,深度解码2026全球科技创新趋势与风险投资。

人工智能破解生命密码丨两说

当诺贝尔化学奖颁给人工智能,当算力开始解码基因,人类寿命的天花板正在被重新定义。从“度日如年”到“活三送一”,从癌症变慢性病到线粒体“换发动机”,一场万亿级的生命革命正在悄然发生。 在本期东方卫视《两说》节目中,世界数字科学院国际首席人工智能官杜兰对话华大集团首席执行官尹烨,展开一场关于"人工智能如何破解生命密码"的深度对话。

算力狂奔的尽头是“能耗悬崖”?他们正在寻找答案 | 两说

近日,世界数字科学院国际首席人工智能官杜兰,与拥有“鬼才之眼”的设计师、南极大使王昱珩,进行了一场跨界对谈。一位是洞察技术趋势的产业推动者,一位是关注地球健康的自然守护者,他们共同将目光投向了算力时代的能耗危机。

从实验室到公众认知:科学教育让“理性之光”照耀未来丨两说

当下,随着科学研究与经济社会相互影响的日益加深,科学领域受到了空前的关注,也面临着自身发展的多重挑战。科学教育的底层逻辑是什么?从理念到范式,面临哪些挑战?科学思维的“理性之光”如何照耀未来?在2025世界顶尖科学家论坛期间,第一财经主持人尹凡与美国结构生物学家、2023年世界顶尖科学家协会“生命科学或医学奖”获得者卡洛琳·卢格教授展开对话,深入剖析科学教育的核心价值及其对社会发展的赋能机制。

一场“无人”的马拉松丨两说

继2024年在纳斯达克上市后,小马智行近日在港交所上市,成为首批实现“美股+港股”双重上市的自动驾驶科技公司。如今已率先在北上广深四大一线城市提供全无人自动驾驶出租车服务。无人驾驶安全吗?公众的接受度如何?创业公司在商业生态上如何谋势布局,站在“十五五”开局元年即将到来之时,本期节目探讨如何在自动驾驶领域推动中国式创新,发展新质生产力?破茧成蝶的路上,中国企业家如何面对不确定性?需要有怎样的精神内驱特质?