分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

很多年后,扎十一惹仍然忘不了刚读大专时,“生活与礼仪”专业课上,一位女老师在后半堂课,望着台下的一排排学生,即兴发挥,认认真真教他们应该如何洗澡——

“她讲得很细很细,打泡沫的时候要先在手心里打出来,再洗头发,光洗头发不行,要用指腹搓揉头皮……要洗耳朵后面……”

2009年,她考到一个师范类专科学校读文秘专业,同学大部分都和她一样,来自极度贫困的地区,一年只有一两次机会洗澡,老师发现后,就给他们上了那堂洗澡课。后来,扎十一惹无意中跟朋友讲起这个事,觉得挺好玩的,就又在豆瓣上写了一篇《大专课堂上老师教我们洗澡》。她把豆瓣当成内心的一块栖息地,标注了很多自己喜欢看的书和电影,想到什么就写什么,不过那次发文时也有点忐忑,“别人会不会觉得我在编故事,还有人要去学怎么洗澡?”

无心之作引起的巨大反响出乎她的预料,点击量超过100万次,以致她看到手机上不断出现的消息提醒,还以为被网暴了。仔细看了网友写的留言才知道,原来真的有很多人不知道一些看起来是常识的事该怎么做,于是就遮掩自己,假装不在意或者不喜欢。扎十一惹文字中表现出的坦诚和大方击中了大家。远在云南的她就此被“发现”了,在“洗澡课”的基础上,她完成了自己的第一本非虚构写作《我是寨子里长大的女孩》。

扎是家族姓氏,十一是出生的季节,惹是一种草。1990年,扎十一惹出生于云南一个偏远高寒山区的彝族村寨,那是一个“较原始的部落”,“没有自来水,没有医生,没有公路,很少的家庭有手电筒,一直到6岁之前,只有一家人有黑白电视”。她7岁开始学汉语,和姐姐都通过接受高等教育走出寨子。大专毕业后,扎十一惹在云南一个边境小城的电视台工作,做了8年多的社会新闻部门记者。她与央视连线直播,和搭档热衷暗访,卧底过专坑年轻人的黑中介,打入传销组织,“毒贩扔出来的手榴弹就在我前方几米处爆炸”“被斧头砍碎的尸体就赤裸着僵硬地躺在我脚下”。那些职业经历对一个村寨里长大的女孩来说锻炼非常大,“出身和民族变得不再重要,岗位只在乎你能不能上、敢不敢上”,“投入工作中,很快成了我敏感、自卑、恐惧和迷茫的出口,我顺理成章地变成了一个工作狂”。

刺激和高压的工作做到第七年,扎十一惹开始每天怀念她长大的乡村和森林,怀念小时候抱着睡觉的狗,和阿妈一起干农活时遇到的刺猬、野兔、野猪。生了一场病后,她终于鼓起勇气辞掉在寨子里的人们看起来很体面的、体制内的工作,战胜了困扰她很多年的惊恐障碍。2023年,扎十一惹结束了自己的婚姻,重新回到寨子。

和第一财经视频时,扎十一惹放松地出现在镜头前,背后是一面蓝色的墙,上面挂着两幅充满民族特色的画。她剪着娃娃头,眼神澄澈,皮肤充满光泽,声音懒懒的、细细的,平静又坚定。她说,现在的自己过着很简单的生活,微信上只有34个人。每天带着狗出去走一走,然后再回家生火煮饭。太阳太大的时候,就在家里写作,晚上很早就入睡了,清晨再被门前的鸟叫起来。

对扎十一惹来说,《我是寨子里长大的女孩》不仅是一部个人成长史,也写了她的阿妈、姐姐,各种女性亲戚和乡邻,是为两代彝族乡村女性的生活做记录。她通过写作重新梳理了自己的成长,也是一场自我疗愈。“写《我内心的另一个房间》时,里面讲到很多负面的情绪,我思考了很久要不要写、怎么写,一开始也是没有勇气呈现,尤其是我上小学开始被霸凌的经历,从来没跟人说过。但是后来我想,都已经梳理自己的人生到这一步了,就再向前一步。一旦写了,我就发现那个过程就好像是一次倾诉,等到文稿完成,我觉得就好像是把身体里面一直困扰自己的东西拿出来放在桌子上,可以很冷静地去旁观了。”

既不美化也不丑化乡村生活

第一财经:有些人从小地方到了更大的城市,待久了就觉得家乡回不去了,还有些人觉得小时候被家庭伤害过,大了不想回去,就像你写的得了抑郁症的堂妹一样。但是你经历了很多,还选择回到寨子,我想一定是感到有退路才这样,可以谈谈你的父母吗?

扎十一惹:父母对我和姐姐是非常放养的状态,他们自己也非常忙碌,要跟天抢时间,抢雨水、各种四季轮作,没有太多时间管我们,但是他们对我跟姐姐的学习非常严格,我爸爸甚至可以说是严苛的,因为这种严苛,姐姐才能考上大学,是村子里第一个女大学生。

爸爸是我的榜样,他的经历其实很糟糕,爷爷自杀,奶奶又病重,他一个人要养活几个弟弟妹妹。我不能说他完全没有负能量,他是我们家中最喜欢唠叨、吐槽的人,但是总体的方向可以看到,他一直在前进,没有怨天尤人,先是做木工,后来又考民办教师,一直在看以自己现有的条件,还能做些什么来让自己和家人过得更好。

但这也不意味着阿妈就不是我的榜样。作为个体来看,我非常敬佩她,很勇敢,有韧性,就像我书里写的,做什么事情就要把它做到最好,是村子里数一数二的务农好手,并且奇异地掌握着天气,在天气预报还没在村里出现时,总是能预先感知天气变化。只是以前她不知道怎么跟孩子相处。

第一财经:所以你现在回到寨子,觉得寨子可以提供能量来滋养你?

扎十一惹:我觉得是我自己的年龄和心态发生了改变。青春期以及大学毕业后,我一心想要逃离那个地方,想把寨子和民族带给我的印记割掉,做一个全新的人来展现现代生活。后来随着年龄、阅历增长,我想明白了很多事情,尤其是疫情对我的改变挺大的,我觉得现代生活非常易碎,非常不确定,反而乡村生活更确定,人一直在劳作,生活是可预期的、平和的。乡村和城市给人的时间概念也是不一样的,乡村的时间是按照四季轮转来计算,城市时间是争分夺秒,更像人和人之间的争夺。

尤其是自然,对人是无条件地包容,不管人去过哪里,重新回到自然,它都会接纳。我非常喜欢自然,自然也是我生命中非常重要的一部分。现在我每天一个固定活动是散步,不看手机,接触自然,观察自然,看花草树木、鸟蚂蚁松鼠,晚上睡得更好,心情和状态也更稳定。

第一财经:这样一种生活状态,对你的写作有什么样的影响?

扎十一惹:没有那么多巧言令色,是什么我就呈现什么,既不去美化,也不去丑化。

曾经我也信奉“成功学”

第一财经:对,你的文字很打动我的一点是大方敞亮,哪怕写曾经的艰难生活带来的自卑和困难,读起来也坦坦荡荡,文字轻盈,但是细想又觉得那些生活是真的苦。你是怎么形成自己的写作风格的?

扎十一惹:大家都这样评价我,之前我从来没想过这个问题,我不知道坦荡敞亮具体是指什么样的感觉。当时我在豆瓣上写《大专课堂上老师教我们洗澡》,阅读量有100多万,出版社的编辑约我写非虚构时,我是懵懂的,不知道我的生活有什么可写,编辑就叫我勇敢写,想写什么就写什么。然后我就知道非虚构跟虚构完全是两个概念,我想既然我已经决定写了,就不要去隐藏什么,我没有什么可隐藏的。如果一个人对自己说谎,不管外界能不能识破,人跟自己相处的时间最长,自己绝对不会好受。

第一财经:今年有一本非虚构写作《惹作》也是写普通彝族女性的生活,但是引起很多争议,其中一点是女主角惹作已经自杀了,作者之前并不认识她,但对她的生前生活有很多描述,有些细节被质疑是否真实客观。为了写这本非虚构,你做了哪些准备?

扎十一惹:我本来话很少的,从小大家对我的印象就是一个人默默待着,别人觉得也不知道我在干嘛。因为要写这本书,我必须硬着头皮去跟大家交谈。后来我发现,其实我不用刻意跟他们谈什么,尤其很多女性长辈都在场的情况下,我只要起个头,她们自己就会讨论起来,在旁边听着就可以了。

还有就是,我放下了对阿妈的那种……也不能说恨,就是意见。小时候我挨了母亲很多很多次打,印象最深的几次都伴随着流鼻血。在她打我这方面,我是一直无法原谅的,从前她说什么,我都有点不耐烦,本能地想逃避。但是在写作的那段时间,我重新审视我们之间的关系,我内心已经很平和了,我就可以冷静地去观察她的生活状态,听她在说什么,所以才有了《阿妈的渴望》那一章。

第一财经:你是怎样做到内心平和的?是不是后来治疗惊恐障碍时,成长中的创伤也一起得到专业的处理,心境才不一样了?

扎十一惹:一方面是因为吃药,身体状况比较稳定;另一方面是自己想了很多,这样下去不是办法,总要想办法让以后的人生过得轻松一点。我发现我的各种不甘心也好,愤怒也好,恐慌也好,源头都是自身,我怎样理解世界,就会被什么样的世界所包围。

我还想再强调一遍,疫情对我的改变非常大。疫情前,我非常信奉社会流行的那套成功学,你得出类拔萃,你要做人上人,你要钱比别人多,过得比别人光鲜。疫情让我明白,成功是一个很虚幻的东西,自己的生活本身才是最重要的。所以我现在生活中最大的乐趣,就是天黑了好开心,我要睡觉了,我去收拾床铺;睡觉之前我想明天早上起来吃什么。我就只想好好关注睡觉和吃早饭这两件事情,慢慢心也变得平和起来。

看了世界,就多了一种慈悲和理解

第一财经:所以你回去后,重新看阿妈等人,尤其是女性,视角就不一样了?

扎十一惹:会,因为我读了更多的书,了解了更多世界各地女性的生活状态,再看她们的时候就多了一种慈悲和理解。尤其是对我阿妈,从前她的虚伪和要面子,我是非常嗤之以鼻的,很讨厌,现在我觉得,我的心理年龄比阿妈大,所以我就变得更包容了。虽然很多事情我还是不理解,但是我可以允许它发生,这是我重新回来后心态和以前的差别。当你静下心来,抛弃有色眼镜和情感抱怨再去看她们,会发现她们的私人生活也是随着时代而发生变化。我书里也写了阿妈出去打工后发生的变化,她在蓝莓直播间做包装员,接触到直播卖货的概念,当拣烟员体会到朝九晚六吃食堂的生活,只是她的改变比较慢,但是慢一点也没关系。

我写小姨,她生了四个孩子。第一个是女儿,生下来就被公婆埋在了红果园,第三个女儿脐带剪掉后就被公婆抱去送人。那个女儿后来小姨找到了,她结婚的时候小姨去参加婚礼,对方不肯和她相认。但是我不想把小姨写成是一个悲惨的母亲,或者给她什么评判,只是告诉大家发生了什么。如果我再往前一步继续写,我觉得有点消费小姨,不想这样做。

写女性乡邻的故事时,我还写了小时候参加春里姐姐的婚礼,村里的送嫁队伍走到一半就停了,后面的路就是春里姐姐一个人和男方十几二十个人一起走了,这时会有一个摔碗仪式,接亲的队伍和送嫁的队伍一起,把在新娘家吃酒用的碗筷酒杯全部摔碎,案上拿来的饼干和酒也全部抛洒,意思是新娘不再吃娘家一口饭,不再喝娘家一口酒。当时我觉得好好玩,因为平时的生活都是很节约很克制的,不怎么有机会去参与这种破坏,长大了以后才知道这个仪式有多残忍。不过现在这些已经都被摒弃掉了,但保留了唱歌跳舞,婚礼变成真正的喜事,全族的人都身着盛装去为庆祝,是真正有喜事的氛围。

第一财经:你这本书读者评论最多的是,虽然一开始寨子生活有点陌生和新奇,但是写到与家人的关系、工作、自我成长、对婚姻的反思时,感到在远方的你一下走近了,大家发现彼此身上有很多相同的困境。你怎么看读者的这些评论?为什么你的非常个人化的写作可以带来这么多共鸣?

扎十一惹:以前我以为,只有我的烦恼是这样,结果书出来后发现,原来很多人也和我一样。这就给我两种感受,一方面我觉得大家都过得好辛苦,我产生了一个困惑:这个世界上到底有没有人幸福?另一方面我又得到了陪伴,大家都是这样,我就觉得不孤单了,我们就“赛博拥抱取暖”。尤其是当我知道我这本书疗愈了很多人以后,你不知道我有多开心,不管是和读者、出版社编辑还是和记者交流,好几个人都是和我说着说着就流眼泪。尤其是上海书展的时候,我去做活动,有女孩买了书,就含着泪抱抱我,她什么也不说,但是又什么都说了,因为我知道生命的经验是互通的,我非常感慨,同时又觉得很幸福。文字只是一个符号,有时候仔细想想,一个人对着一排一排的符号就能产生连接,这种感觉好浪漫,这是我们人类特有的浪漫时刻。

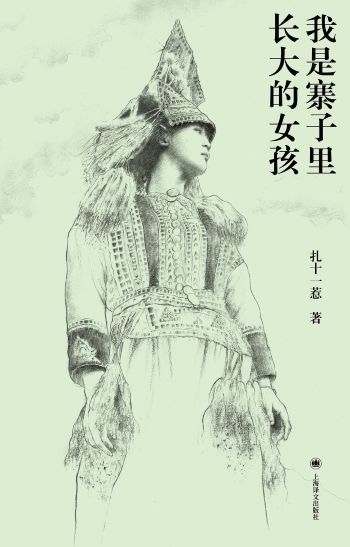

《我是寨子里长大的女孩》

扎十一惹 著

上海译文出版社 2025年8月

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

在韩国,整形为何令人难以抗拒?

21世纪伊始,韩国变成了一个羽翼丰满的“富足”之国,什么是美丽,以及如何变得美丽,已经被韩国人多次重新调整和改造。

当妈妈直言“看不起孩子”,这个家和孩子身上发生了什么?

在非虚构写作《要有光》中,梁鸿试图追问一个本质性的问题:什么是爱?我们该如何去爱?到底是什么让孩子“生病”了?

让教育的星火,在城乡教育人之间连接

第八届“河流·孩子”乡村教育管理研习班成功举办

上东京还是去乡下?日本年轻人移居乡村潮流的启示

中国当代青年中也有一些人在进行扎根乡村的探索,他们可以从日本稍早的实践中借鉴什么经验?

昔日花旗银行头牌交易员:金钱只是游戏,但生活不是

这本书中失败的部分比成功的部分更感人,因为金钱是虚假的,个人的痛苦与挣扎却是真实的。