分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

已连续举办18届的浦江创新论坛,今年更加聚焦前沿领域,着重打造全球科技创新的平台和窗口。

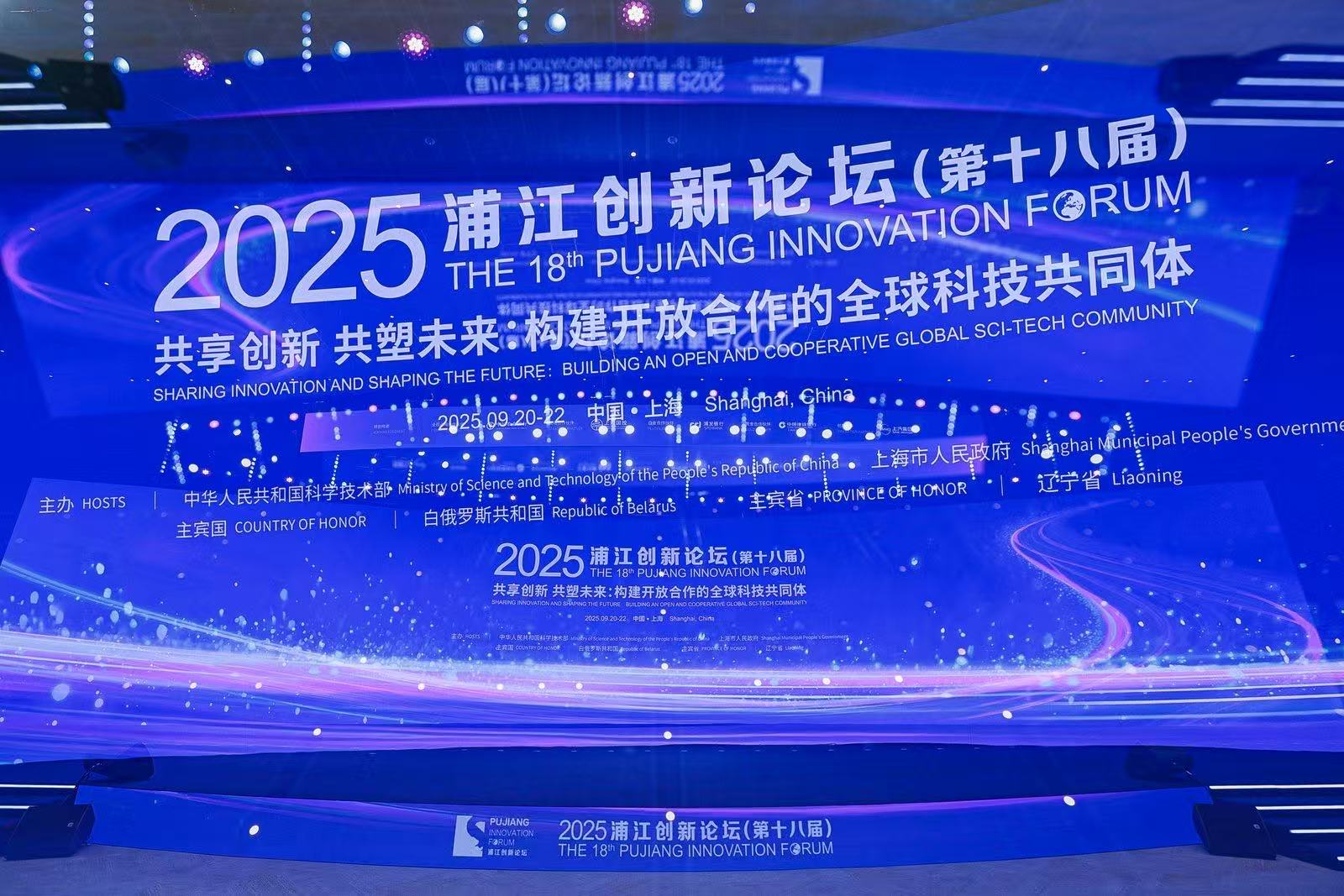

2025浦江创新论坛9月20日在上海正式开幕,此次主题为“共享创新 共塑未来:构建开放合作的全球科技共同体”,邀请了来自45个国家和地区的300多家机构,共计550位嘉宾参与主论坛和各专题论坛,其中近40%来自白俄罗斯、美国、德国、瑞士、丹麦等国家和中国港澳台地区。

2025浦江创新论坛9月20日在上海正式开幕。(图片来源:浦江创新论坛供图)

“线下人与人之间的互动是不可替代的”,瑞士工程院院长、上海大学中瑞先进技术研究院院长、日内瓦大学教授贝努瓦·杜比(Benot Dubuis)院士接受第一财经采访时,强调了合作的重要性,“因为单打独斗很难应对当前的复杂挑战,无论是能源、气候,还是生命科学,这些领域的问题都非常重大且不断演变,需要我们共同推进”。

在杜比教授看来,上海已具备坚实的创新能力,并通过浦江创新论坛等平台在全球范围内发挥连接作用。21日,中国科学技术发展战略研究院在浦江创新论坛发布《中国区域科技创新评价报告2025》显示,我国综合科技创新水平得分为80.20分,比上一年提高1.77分,上海、北京、江苏、广东、浙江和天津六省份的综合科技创新水平领先全国,科技创新中心等创新高地辐射引领作用持续增强。

两大创新平台升级

在今年的浦江创新论坛主会场,两大平台InnoMatch技术转移大会和WeStart创业投资大会的展区成为人气最高的地方之一。

9月21日,在WeStart展区成功做推介的一家瑞士生物医药领域公司的负责人告诉第一财经,他们公司第一个产品的首批客户之一就是复星医药的子公司,“我相信上海有非常好的机会”。在他看来,虽然目前他们在中国的业务不多,但预计未来几个月会有所改变,“我希望公司发展壮大,在两三年内的目标之一是让上海成为拓展整个亚洲业务的中心”。

1487个团队报名WeStart TOP100创赛。(图片来源:浦江创新论坛供图)

作为促进科技创新与产业创新融合的平台,今年的WeStart创业投资大会通过“一会一赛一展”的多元化形式,共吸引全球生物医药、集成电路、人工智能、未来产业四大前沿领域1487个团队报名WeStart TOP100创赛,其中境外项目有71项。通过初赛从中遴选100个优质项目进行大会路演,现场将集聚国内外超过百家创投机构,以及各大银行、保险等金融机构,进行投融资对接活动。

21日举行的WeStart创业投资大会上,上海未来产业基金推出了一个面向前沿科技创业者的崭新社区——上海未来启点社区,而在去年,这个百亿规模的上海未来产业基金也是在浦江论坛上启动的。

“上海未来产业基金从去年成立接近一年的时间了,基金的进展也比较顺利。未来启点社区其实主要是想解决一个问题,就是希望发掘中国未来10年的创业者到底在哪儿,并且能够提供一定的支持,为他们创造生态,让颠覆式创新能自然涌现。”上海未来产业基金总经理魏凡杰对第一财经说。

同样是在WeStart创业投资大会上,WeStart投早投小联盟也正式成立,上海市科技创业中心、上海国投、深创投和中科创星等在列。上海市科技创业中心主任黄丽宏对第一财经介绍,除了上海本土,还需要在全国的创新生态里去连接更多产品,因此他们发起了这个联盟,希望能够通过更大的平台集聚资源,吸引来自全球的早期项目,并为科研工作者更好地匹配到需要的资金和资源。

在会场另一边的InnoMatch技术转移大会上,今年面向全球发布了10000项技术需求,企业投入资金超200亿元,发布人才需求岗位2000个,展示80余项前沿领域首发首秀产品和体验场景。6家面向未来产业的概念验证平台首次集中亮相。

InnoMatch技术转移大会人气爆棚。(图片来源:浦江创新论坛供图)

作为国内首个以“创新需求”为导向的科技型展会,InnoMatch技术转移大会已成功举办五届,共释放21000余项技术需求、35000余项全国科技创新人才岗位需求,展示4080项创新产品与优质成果,3113家企业释放超1000亿需求投入金额,达成意向合作金额近180亿。宝武、华润、海尔、阿斯利康、大金等国际国内行业头部企业都在展会上发布需求,找到解决方案,如三黍生物、国家技术转移东部中心、知耕资本签署三黍“一带一路”产业基地合作协议,在柬埔寨共同成立了合资公司,共同组建富黍国际,首期计划投资1.5亿建设特种薯类淀粉全产业链项目基地与商业化落地。

瞄准前沿技术和未来产业

创新生态之外,瞄准前沿和未来,也是今年大会的亮点。从今年的论坛设置来看,量子科技、可控核聚变、合成生物等前沿领域的专题论坛和闭门会议共有30余场,诺贝尔奖、沃尔夫奖、图灵奖等全球顶尖科学奖项得主,也围绕这些议题探讨科学和技术的启示。

在9月20日举行的浦江创新论坛之2025介观脑图谱国际研讨会上,“国际灵长类介观脑图谱联盟”在上海成立并举行了联盟成员单位的签约仪式,并发布《国际灵长类介观脑图谱联盟白皮书》,这也标志着科学界正式发起“全脑介观神经联接图谱”大科学计划,全球范围内对灵长类脑图谱研究的系统性合作正式启动。

9月21日,以“AI量子:量子智能”为主题的浦江创新论坛专题论坛在上海张江科学城举行。上海量子人工智能联合体、上海量子科技装备产业创新联盟宣布成立,上海量子计算十大应用场景发布,这一系列举措围绕着上海市量子计算行动计划部署,服务于国家量子科技的发展战略,进一步加大了对量子人工智能这一前沿领域的布局。

上海量子人工智能联合体由复旦大学、上海期智研究院、上海量子科学研究中心、上海人工智能实验室等12家科研机构和若干量子领域优势企业组成。据复旦大学物理学系教授李晓鹏介绍,未来五年,该联合体将重点开展量子人工智能学科交叉研究,突破基础理论、关键核心技术与重点应用,培育高水平量子人工智能交叉人才团队。

“联盟成立旨在加强量子装备产业全链条协同,以关键元器件研发、核心装备攻关为重点,提升我国量子科技装备整体竞争力,加速量子技术的产业化应用。”联盟牵头单位上海科学院院长孙真荣教授介绍。

围绕聚变能源,在21日举行的2025浦江创新论坛主论坛上,中国科学院院士、上海交通大学李政道研究所所长张杰也透露,他的团队将通过三步走,在上海建设第一个聚变能商业电站,预计在2030年前后,实现激光聚变实验堆的所有关键技术研发,从2031~2035年开始进行激光聚变堆的工程研制,最终希望在2045年达到商业运行的目的。

在他看来,激光聚变能可以带动的上中下游产业链规模达到万亿以上。张杰认为,过去三次工业革命,大幅推动了人类文明的进程,它们的底层逻辑都在于能源进步,而相比过去三次工业革命,聚变能将在更大程度上推动人类文明的进步。

中国国际核聚变能源计划执行中心原主任、国际热核聚变实验堆(ITER)副总干事罗德隆接受第一财经记者采访时也表示,正在稳步推进的国际热核聚变实验堆是全球规模最大的核聚变实验装置,作为目前全球规模最大、影响最深远的国际科研合作项目之一,ITER旨在模拟太阳发光发热的核聚变过程,探索可控核聚变技术商业化可行性,又称“人造太阳”。该项目由中国和欧盟、日本、韩国、印度、俄罗斯和美国等共同资助实施,数千名科学家和工程师共同为这一项目努力。

罗德隆说,中国在核聚变领域的角色正在发生变化。相比刚加入ITER时的聚变技术实力还并不突出,现在中国已经进入第一方阵,中国要想在未来的国际聚变电站竞赛中赢得一席之地,必须“既要在国际合作中学以致用,也要持续提升自身的技术创新和团队协作能力”。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

习近平对中央企业工作作出重要指示

充分认识职责使命更好服务党和国家工作大局,为中国式现代化建设贡献更大力量。

推动中国科技创新,徐洪才提出五点建议

未来经济高质量发展,现代化进程的推进离不开新旧动能转换,离不开科技创新。

深圳:“十四五”前四年GDP增速居一线城市首位

“十四五”期间,深圳经济社会发展取得多项“第一”,凸显走在前列、勇当尖兵的成效和作为。

进入“城乡中国”新阶段,助力乡村振兴走深走实 2025乡村振兴成果推介会暨最美村镇颁奖典礼圆满落幕

党的二十大以来,乡村振兴战略全面深入推进,从产业振兴到生态宜居,从人才回流到文化传承,广袤乡村大地上涌现出无数鲜活实践与创新典范。

媒体合力,探索乡村振兴发展新路径 ——写在2025乡村振兴成果推介会暨最美村镇颁奖典礼举办后

站在乡村振兴的新起点,由媒体发起主办了13年的“最美村镇”也在深度思考——乡村发展,媒体能做什么?