分享到:

- 微信

- 微博

在沙漠里行走了一个多月后,探险队伍处于饿死边缘,这时有人逮到一只野兔。当他们把剩下的面粉全部倒进锅里,坐好等待烹饪完毕时,三个阿拉伯人的身影出现在地平线上,这时,令探险家难忘的一幕发生了:同行的阿拉伯人全都真诚又慷慨地邀请对方一起吃兔肉,没有一点私心。

一个留着灰色胡须的阿拉伯人,是队伍中的脚印专家,他从几个几乎被大风抹去的骆驼脚印,还有地上的几块骆驼粪便,就知道它们是沙漠里的什么部落留下的,甚至还能判断出对方一行有六人,抢了别的部落三峰骆驼,十天前从此地经过……

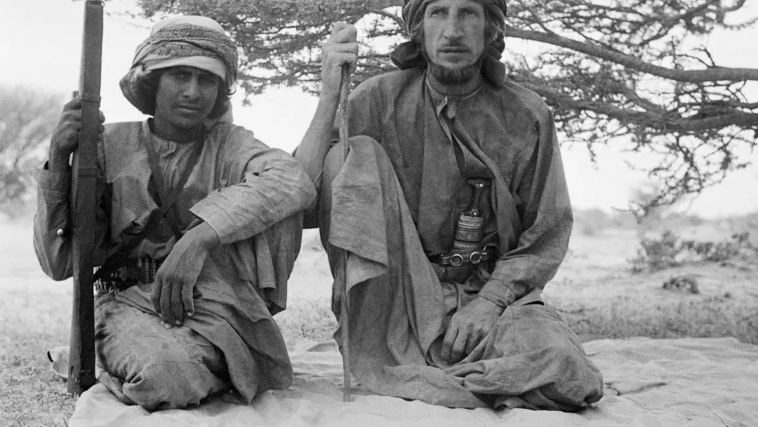

威尔弗雷德·塞西杰是20世纪最后的古典探险家,也被誉为第二个“阿拉伯的劳伦斯”。1957年,他在出版社的鼓励下,用民族志式写作完成了他的代表作《阿拉伯之沙》,记录他于1945~1950年间两次穿越世界上最广袤的沙漠、位于阿拉伯半岛南部的“空白之地”的经历,以及他完全融入当地社会后,所观察并参与的社会、民族、历史与文化传统。塞西杰的写作更新了英国游记文学传统,尤其是当他笔下的沙漠游牧文明,因后来的石油开发而瓦解,这样的记载在历史中显得更加珍稀。

1910年,塞西杰出生于埃塞俄比亚,父亲是英国外交官。他在埃塞俄比亚度过童年,3岁时就见过父亲射杀大羚羊。塞西杰的家族是大英帝国最显赫的家族之一,他在伊顿公学、牛津大学完成学业后,厌恶所谓的“文明世界”,喜欢游走在“文明的边缘”——非洲、中东、中亚。二战时,塞西杰在埃塞俄比亚率领2500名意大利士兵拿下一座堡垒,又在英国的特种作战部门接受过间谍训练,并在开罗执行任务。他猎杀过至少50只狮子、几百头野猪。1932年,他成为第一个活着走出埃塞俄比亚著名的危险之地达纳基尔的欧洲人。1950年,他又成为第一个走进伊拉克沼泽区,并与当地人一同长期生活的欧洲人,这段经历让他写出另一本经典《沼地阿拉伯人》。

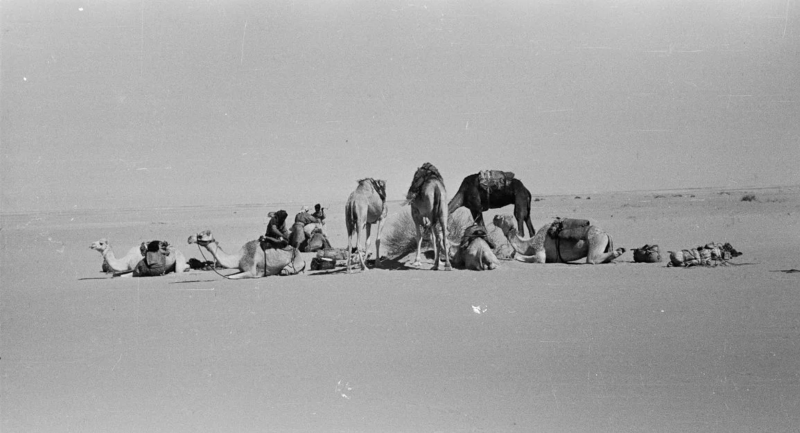

“空白之地”是世界上最广袤的沙漠,位于阿拉伯半岛南部。塞西杰的同伴是贝都因人,他们是饲养骆驼的部落,自古在阿拉伯半岛游牧。穿越沙漠时,当地早已有汽车,但塞西杰拒绝现代交通工具,坚持与贝都因向导一起徒步或骑骆驼。一路上,他们忍受饥渴、匪帮威胁与极端气候,塞西杰因此与游牧部落同伴们结下了深厚情谊,这些情感又转化为他充满细节与温度的文字。

几乎与古典式的沙漠探险同时发生的,是伊拉克石油公司开始在阿布扎比和迪拜进行石油勘探。塞西杰这趟旅程的所见所闻,也因此成为对阿拉伯人游牧生活的最后见证。

不过,这次重要的探险活动在中文世界长期不为人知。2015年,陈晞在旅行杂志做编辑时,有一个活动邀请他去阿布扎比采访。当时为了写稿子,陈晞找了很多关于阿拉伯世界的历史与文化方面的书来阅读。他看到美国《国家地理》杂志上有百大旅行文学经典榜单,《阿拉伯之沙》排名第五,后来又在不同时期的榜单上都看到这本书,排名虽然不同,但从未跌出过前十。

陈晞注意到,那些排名前十的经典旅行文学作品,大都早已在中国翻译出版,唯独《阿拉伯之沙》没有,就找来它的英文版阅读,从此被吸引。写完稿子后,他主动联系出版社的朋友,当时国内恰好出现出国自由行的旅行热潮,他就顺理成章地成了《阿拉伯之沙》的译者。在英文版《阿拉伯之沙》出版近70年后,简体中文版终于首次在国内出版。

他试图完全融入阿拉伯人

第一财经:为什么说《阿拉伯之沙》是20世纪最经典的旅行文学之一?

陈晞:经典的旅行文学需要具备几个要素:时代不可复制、路线不可复制、旅行者本身不可复制。《阿拉伯之沙》可以说三个要素都具备——在阿拉伯世界进入现代化的前夜,一名伊顿公学和牛津大学的毕业生,用一种贝都因人的苦行僧方式,数次穿越阿拉伯半岛的沙漠无人区。塞西杰本人说他不喜欢写作,这本书还是在友人的催促下才完成的,但毕竟还是名校毕业生,提起笔来就能写。

这个时代B站、抖音上的旅行vlog满天飞,跟随作者的文字去体验旅途仍难以替代。但不可否认的是,想再写出经典还是太难了。最初,我翻译这本书的动力是想填补旅行经典文学中文翻译的空白,把好的作品介绍到国内。随着深入而反复的阅读,我逐渐被作者描述的阿拉伯游牧世界所吸引。尤其是他们的生活和习俗,跟我们太不同了。贝都因人对朋友无比慷慨,对敌人以牙还牙。骆驼在他们的生活中至关重要,在漫长的旅途中,男人们聊起骆驼就像现在的人聊起外观性能各异的汽车。当然,骆驼还是一般等价物,可以用来定价、交换。塞西杰像一个人类学家一样,把这些细节一一记述,这种民族志式的写法也是这本书的价值,当然比单纯的民族志还是更有趣一些。

后来我又读到一本书,叫《No God but God》,讲的是伊斯兰教的滥觞,也可以从中了解到,贝都因人的习俗和游牧的生活方式是分不开的。比如对陌生人慷慨,是为了在极端环境下也能同样收获他人的善意,比如以牙还牙的“律条”,是因为游牧时行踪不定,必须即刻进行惩罚,当越来越多阿拉伯人定居下来,类似现在的法律才能被执行。

不希望伙伴一直生活在贫苦中

第一财经:赛西杰的沙漠探险是异质性的,他是代表殖民者的西方人、基督教徒,为什么能对阿拉伯沙漠里的人、事以及骆驼之类的动物描写得如此吸引人?

陈晞:这就是塞西杰的特别之处,他试图完全融入阿拉伯人,而且不是一般的阿拉伯人,而是生活在沙漠里,过着极其艰苦生活的贝都因人。书里有个细节我印象挺深,塞西杰为了和同伴保持一致,坚持赤脚行走,最开始的时候疼痛难忍如同上刑。这一点我体会特别深。有一次去斯里兰卡旅行,进入寺庙均要求脱鞋赤脚,甚至要光着脚爬上粗糙的白塔,对于我们这种习惯穿鞋的人,每走一步都是极大考验,更不用说光着脚穿越沙漠了。在沙漠考察的时候,塞西杰在装束上也和当地人别无二致,一些叙利亚人也是盎格鲁撒克逊人似的白人长相,所以他有时会冒充叙利亚来的穆斯林。

在那批西方旅行者里,塞西杰是很少见的。用一种外来的甚至高高在上的目光,审视、评判另一个看上去没有那么发达的文明,是很自然的事,需要很强大的自省和批判能力才能反其道而行之。我曾经很喜欢读美国《国家地理》杂志,但是当我回看几十年前《国家地理》的旧刊,文字中经常能读出西方式的傲慢,浮光掠影的体验还是多数,所以我知道,塞西杰能写出这本书,也是一种天赋的性格和视角使然,是珍贵而罕见的。

第一财经:塞西杰接受了西方现代教育,带着西方现代药物在沙漠里探险,也用现代医药救了同伴的命,但他对贝都因人接触现代文明持反对态度,你怎么看这种矛盾性?他的写作是否可以让我们对所谓的“文明”“野蛮”与“现代”,有不一样的思考?

陈晞:我认为塞西杰不是反对贝都因人接触现代文明,而是怕现代文明破坏了他心目中贝都因人传统却“高贵”的品格。虽然塞西杰完全没有高人一等的优越感,但他多少落入了另一种极端,就是西方语境下所谓的“高贵的野蛮人”。这个概念最早由法国哲学家卢梭提出,指的是土著、外族或异文化群体未被现代文明“污染”,用来批判欧洲社会在现代化进程中诞生的种种弊端,也是一种西方殖民时代构建“理想化他者”的想象。

在书中,塞西杰偶尔也会流露出对贝都因人的失望之情,包括欺骗、贪婪、残忍,但总体上,他在这些贝都因人身上找到了在欧洲、在现代社会,人类丢失掉的美好品格。甚至空旷死寂的沙漠本身,都是塞西杰对现代性的一种反抗。这也是为什么他一遍又一遍回到沙漠的原因。所以当他看到现代文明开始“入侵”贝都因人生活的时候,本质是他的信念受到了伤害,而不是希望他的伙伴一直生活在贫苦的生活中。在1991年再版序言中,塞西杰说自己因1990年的摄影展再次来到阿布扎比,看到阿布扎比已经发展为一座令人印象深刻的现代城市,他选择与自己和解。

《阿拉伯之沙》

[英]威尔弗雷德·塞西杰 著

北京联合出版公司·明室Lucida2025年6月版

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

文章作者

一个“牛津英国人”眼中聚集了无数“逃离者”的大理

《大理一年》所呈现的,并不仅仅是中国故事,而是一个全球性问题:当现代社会的压力与焦虑不断积累,我们如何在逃离与依赖之间寻找意义?

为何年轻人不怕和陌生人打交道,却对熟人交往感到紧张?

我们在今天讨论陌生人,不仅是因为我们需要处理冷漠和自由、疏离和解放之间的关系,也是因为21世纪初的中国社会在经历一个更具体的趋势,即陌生人社会的进一步“陌生化”。

当你没有坚定的内核,一定会陷入新的内卷|国庆书摘

梁鸿把写作对象投向那些被困住的少年——因为情绪问题而失学、休学在家的孩子以及在退学和抑郁边缘挣扎的孩子。

“男八号”周润发与“神女”张曼玉,看香港电影如何造星

上世纪七十年代香港经济起飞期,电影产业爆发增长,大量工作机会出现。演员们超负荷工作,快速成才,在狂飙中展露才华。

地铁通勤如何塑造了我们的集体生活|荐书

《狐仙崇拜》《至高无上》《通勤梦魇》《与希罗多德一起旅行》。