分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

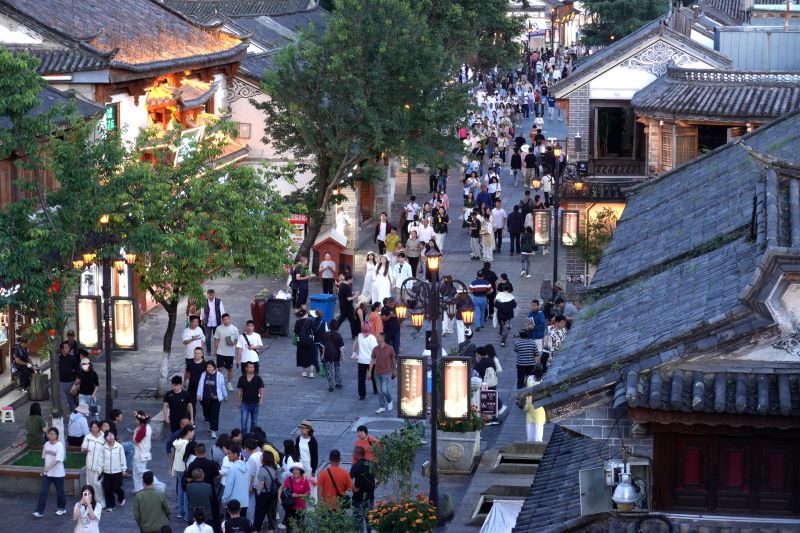

大理,早已不单是一个地理概念,而逐渐成为一种文化符号。渴望逃离北上广深的城市中产,将它当作精神寄托,西方旅行者和艺术家则把它视为“东方的桃花源”。英国作家艾礼凯(Alec Ash)在大理银桥村生活的一年,不仅是一次观察中国地方社会的旅程,也是一段关于现代人自我身份的追问。他以温和而复杂的叙述,展示了“桃花源”的诱惑,也揭示了归属的难以实现。

艾礼凯的《大理一年》(The Mountains Are High)英文版出版于2024年,当年入选美国国家公共电台年度好书榜单,今年8月出了中文译本。

城市中产返乡潮流

这不仅是一本地方性随笔,也展示了城市中产返乡潮流在中国的一个切片。事实上,这一潮流有着更为深远的历史脉络。且不论“归隐田园”这个延续了2000多年的母题,仅从近现代算起,上世纪二三十年代,以梁漱溟、晏阳初等为代表的知识分子就曾发起乡村建设运动,试图以教育和合作社改造乡村面貌。新中国成立后,无数城市青年在“上山下乡”运动中被动返乡,留下了整整一代人的乡村记忆。改革开放以后,城乡流动被重新打通,大批农民工进入城市,而城市知识分子或艺术家则以田野调查或文化复兴的名义重返乡村。

2011年以来,在中国,生活在城市的人口已经超过了农村人口,然而,“经历了四十年的城市化发展后,人口流动的方向开始逆转”,艾礼凯在书中写道。随着大城市高压的生活环境与阶层焦虑不断累积,一批中产阶层,或是自由职业者、艺术家主动迁往大理、丽江等地,把返乡变成了一种生活方式选择。这种新时代的“逆向移民”,主要目的不再是围绕乡建,而是为自己在乡村构建另类的生活场景,带着浓厚的自我救赎意味和波希米亚色彩。“这种逃离城市归隐田园的趋势,曾经只是星星之火,而如今已有燎原之势。”

城市化进程更久远的西方社会,返乡脉络也更为悠久。18、19世纪的浪漫主义诗人把乡村想象为工业化的对立面,华兹华斯和济慈歌颂田园牧歌,美国的超验主义者爱默生与梭罗则倡导“回归自然”。《瓦尔登湖》不仅成为文学经典,更成为现代人追求简朴生活的精神象征。20世纪60年代的嬉皮士运动,将这种理想推向社会实验的极端,青年们建立乡村公社,以集体生活对抗资本主义。进入21世纪,欧美中产因房价、职场压力与数字化焦虑,再度寻求乡村生活的可能性。远程办公与“数字游牧”,让他们得以把乡村当作实验场,但随之而来的却是“乡村绅士化”:咖啡馆、艺术节、生态农庄进入乡村,改变了原有的社会结构。将中西两条脉络并置,可以看到相似的逻辑。乡村往往被外来者建构为“理想化的他者”,既承载着都市中产逃离现实的梦想,又不可避免地被他们的资本与品味所改造。

中国的城市中产因为厌倦内卷而逃往大理,西方背包客和艺术家则在这里寻找“香格里拉”或“东方桃花源”。艾礼凯通过一系列速写般的群像,刻画了这群现代社会“难民”——既普通又不普通,因为他们主动脱离了寻常轨道——

“其中有不拘于俗的艺术家,有环保主义者、生存主义者,有在家接受教育的孩子,也有退休后过来的老人,有信道的,礼佛的,探索精神世界的,做清醒梦的,离经叛道的……”

他将他们归结为两类:嬉皮士和雅皮士。嬉皮士来得更早些,他们随着背包客旅行文化而来,有些几十年前就来到了这里;雅皮士是近几年才搬来的,他们大多是逃离城市的中产阶层。

逃离与依赖并存

“每个来到大理的人,都在寻找某种信仰。”他们给自己取了新的名字,换上新的身份,甚至创造新的言说方式,似乎不着边际、飘在空中才是常态。有的人活得真实又自由,有的人则“表演”着真实又自由。有的人来大理寻找心灵的庇护所,或沉浸于瑜伽和冥想,或信道礼佛,甚至沉浸于新世纪灵修,试图在自然与静谧中抵达内心的安宁。有的人把大理当作实验场,尝试建立生态农庄、种植有机蔬菜、实践永续农法,带着强烈的理想主义色彩……

艾礼凯本人既是旁观者,也是参与者。他说:“这种对主流的蔑视有时让我感到有点烦,就好像只有他们像电影(《黑客帝国》)里的主人公尼奥一样,有那么高的觉悟。但我又想,我之所以这么恼火,是因为这也切中了我的要害……我总是渴望得到更多,渴望登上更高的山峰,或者担心已经拥有的东西被人夺走。”

世代生活在此的本地白族居民却有着自己的生活逻辑,更多是土地、家庭与生计的现实。他们通过开民宿、经营餐饮、出租土地与外来者建立联系,也有一些年轻人返乡创业,试图抓住旅游业与文化消费的机会。艾礼凯注意到,本地人与外来者之间形成了两个“平行世界”,一个带着乌托邦实验色彩,一个是紧贴现实的经济选择。

他写道,来大理,“只有少数人有这个条件或胆量,真的辞掉城里的工作”。他承认,自己作为英国人,毕业于牛津大学的男性,进入大理的路径带有显而易见的特权。他的大理岁月,是一种带着自由与资本背景的试验。但在不同的出发点背后,人们面临的心理困境却是相似的:对工作的怀疑,对意义的追寻,对现代节奏的拒绝。

在《大理一年》中,大理好似一个纷繁陆离的大剧场,到处游荡着迥异于主流社会的灵魂,他们展演着各种景观和传奇,仿佛能在久远的志怪或武侠小说中找到引子,但显然属于更复杂更暧昧的意识形态范畴。我特意向久居大理的“新移民”朋友打听他们的看法,他们早已见怪不怪,丝毫不以为意,这种淡然,正是“大理人”值得玩味的姿态。

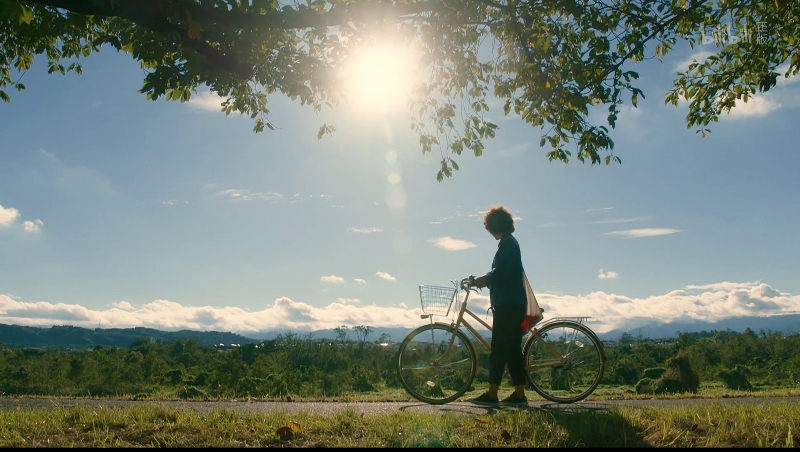

壮美的苍山风景与古老的乡土节奏构成了另一条吸引人的线索。住在银桥村的日子里,艾礼凯每天抬头都能望见苍山的山脊线,耸立在2000米的高处。19座山峰被18道冰川峡谷分隔,常绿森林层层铺展,山脚紧贴着洱海的湖岸。每个傍晚,他会从小屋里看日落,光束穿透从山脊滚落的云层,投射出粉红、金黄与赭色的光。

有一天,他终于出发去攀登苍山。他以为登顶能带来象征性的治愈。小径狭窄,最后一段路陡峭难行,但当他抵达山顶时,却发现等待他的不是启示,而是一种虚无。“我把太多意义投射在大理……但我寻找的答案并不在这片森林的高处。”面对壮阔的大自然,艾礼凯显然未能如他的先辈爱默生、梭罗等人那般,获得超验似的启迪,这在我们看来也许是遗憾,但在他也许是幸事。他意识到,真正的平静不在幻象的山巅,而是在脚下的日常生活。因此,他在书里反复强调,修房子、种菜、做饭、写作,这些看似平凡的琐碎才是内心安定的根基。

那些围绕着农耕循环延续下来的节日与市集也是一种锚固。火把节之夜,篝火在苍山脚下燃起,村民载歌载舞,古老的祈火仪式早已混入游客的拍照与商贩的叫卖。三月街的盛会同样如此,成群结队的村民赶来交换农具与牲畜,观看赛马与歌舞。与都市中机械重复的时间不同,大理的时间被季节和土地切分,带着周期性的呼吸,彰显着一种富于生命力的秩序。

除了传统节庆,大理的日常也在集市里展开。赶集日的清晨,茶叶、蔬菜、家禽汇聚在摊位间,交易与闲谈交织在一起。与此同时,在外来者的推动下,各种时髦的农夫市集兴起,有机蔬菜、手工艺以及生态农庄的各种产物出现在摊位上,又往往伴随着音乐演出或狂欢节派对。在这些场景里,古老与现代、农耕与消费、本地与外来互相叠合,节日与市集不仅是田园的延续,也是全球化、旅游化不断渗透的节点。大理的魅力与矛盾,都在这种混杂的节奏中显现。

艾礼凯对科技感到尤为矛盾。他体验过不依赖手机的自由,可以沉浸于阅读与写作。但他也承认,中国的数字化便利程度远胜纽约,移动支付、快递、外卖几乎成为不可替代的依赖。更具讽刺意味的是,大理的居民一方面追求自然与简朴,另一方面却通过手机观看李子柒的视频,在夜市自拍打卡,借助社交媒体展示“远离科技”的生活。逃离与依赖并存,构成了现代人无法化解的悖论。

一个全球性问题

艾礼凯的写作延续了英语非虚构传统。他并非学术人类学者,却尊重田野调查的方法。他不是新闻记者,也不是单纯的旅行者,而是以文学化的笔触呈现观察。在他出版于2016的第一本书《许愿灯》(Wish Lanterns:Young Lives in New China)中,他以纯粹旁观者的视角描绘了中国80后一代青年的成长。在《大理一年》中,他则以第一人称视角展开,更直接地融入自我经验,袒露自己作为一名将要步入中年之人所面临的存在危机。他将自己与他人的故事编织在一起,使得文本既有旁观者的距离,又有参与者的沉浸。在思辨与幽默之外,叙述里多了私密,甚至不加掩饰地坦承自己的脆弱。

艾礼凯其实在大理一共住了三年,恰逢疫情期间,那是一段几乎与世隔绝的奇异生活。而在那之前,他于奥运那年就移居北京,成了一名“洋北漂”,并在那里长期生活。那些年里,我也正好漂在北京。我们都年轻气盛,满怀梦想,在已经消失的三里屯书虫书店的旧楼里,在二环以内藏在胡同里的小咖啡馆和酒吧里,我们之间还曾有过一些有趣的交集。在今年上海思南公馆举办的一次新书发布活动上,他比过去更成熟稳重,仍讲着一口带儿化音的流利汉语,立刻博得了现场观众的好感。

算下来,艾礼凯在中国一共生活了15年,一段漫长又宝贵的青春岁月。他说写《大理一年》的初衷,主要是面向西方读者,意在展现“一个更接地气的中国”,而不是宏大抽象的政治叙事。他自觉地延续了何伟(Peter Hessler)式的写作传统:通过个体故事和地方生活展现中国的复杂性与日常性(何伟的评语是:“艾礼凯是天赋卓绝的当代中国观察家。”)。在一个越来越分裂的世界里,他是个有着显而易见的“中国情怀”的西方人。他担忧地提及,如今的英语语境下,关于中国的书多为负面或政治性解读,而像他这种“生活叙事”的作品越来越少,也许他将是“最后一代”这样书写中国的外国作家,“带着孤独和苦涩”。

最终,艾礼凯把自己定位为一个“永远的迁徙者”。2022年,他因母亲病重离开大理,回到英国,却发现牛津已不再是他的家。语言与文化虽熟悉,他却感到疏离。随后,他迁往纽约,担任《中国书评》的编辑,至今仍住在那里。他坦言:“我觉得你再也回不了家。”这种无归属的漂泊感,很容易引起跨越文化隔膜与地理界限的共鸣。在消费主义和信息化的浪潮中,我们都可能成为漂泊者。

《大理一年》所呈现的,并不仅仅是中国故事,而是一个全球性问题:当现代社会的压力与焦虑不断积累,我们如何在逃离与依赖之间寻找意义?我们能否在漂泊中找到真正的归宿?大理无法给出终极答案,但它是一面很好的镜子,让人们照见自身的欲望与困境。归属既是人类的普遍渴望,也是现代性的永恒难题。

在大理银桥村,艾礼凯曾短暂地获得一种归属感。

“往远处看,是树,是山,是茶田,是松林。山峰峭拔,俯瞰着这座山谷,我的避难之所。住在这里,住在山脚下,人生第一次,我不再想去其他任何地方……”

但这种感觉转瞬即逝。桃花源的梦幻很快被现实瓦解,许多誓言“终老大理”的人,几年后依然返回城市,继续在熟悉的循环里漂泊。

然而,即便脚步注定要再次出发,你是否也曾拥有过那样一个瞬间,足以铭刻为生命的锚点,成为心中独一无二的参照?或许,这正是逃离的意义。

《大理一年》

[英]艾礼凯 著

湖南文艺出版社·博集天卷2025年8月版

文章作者

市面上有五万多种膳食补充剂,哪四种确实有效?

替代医学寄托着希望和念想,也可能成为资本和骗局的温床。

上东京还是去乡下?日本年轻人移居乡村潮流的启示

中国当代青年中也有一些人在进行扎根乡村的探索,他们可以从日本稍早的实践中借鉴什么经验?

切身可感的历史文脉,让泉州成为社媒时代的旅游热宠

“簪花与拜拜”,是当前最能代表泉州魅力的两个符号。

人工智能产业背后的隐形劳动者|荐书

他们或许是委内瑞拉的零工劳动者,以微薄报酬为自动驾驶汽车标注数百万张图像,却从未见过真实的汽车……

昔日花旗银行头牌交易员:金钱只是游戏,但生活不是

这本书中失败的部分比成功的部分更感人,因为金钱是虚假的,个人的痛苦与挣扎却是真实的。