分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

(本文作者系第一财经绿点中国专家评审、上海市消保基金会理事长、第一财经大消费特约观察员)

在当前全球绿色转型加速推进的背景下,可持续发展已成为经济社会发展的核心议题之一。其中,消费领域作为连接生产与生活的关键环节,其可持续性转型对实现经济、社会与环境的共赢至关重要。可持续消费侧重于消费者行为模式的转变,消费的可持续则聚焦于商业模式的革新,二者唯有相向而行、协同发力,才能为绿色经济发展注入持久动力。

理性消费:打破“少买不买”误区,兼顾消费需求与环境责任

长期以来,部分观点将可持续消费简单等同于“少买”或“不买”,这一认知与我国经济发展需求存在明显偏差。从贸易数据来看,2015年中国进出口顺差为5950亿美元,2022年增至8776.03亿美元,2023年虽略有回落至8221.02亿美元,但2024年再度攀升至9921.55亿美元,同比增长20.69%,且2025年顺差规模有望突破1万亿美元。在这样的经济发展态势下,中国要实现持续稳定发展,必然需要进一步释放消费潜力,成为消费大国。

事实上,可持续消费的核心并非抑制消费,而是引导消费者进行理性选择,在满足自身需求、推动消费增长的同时,最大限度减少对环境的负担。例如,消费者在选购商品时,优先选择环保材料制作、节能降耗、可循环利用的产品,既实现了个人消费目标,又间接推动了市场向绿色化方向发展。

理念迭代:消费者认知转变是可持续消费的核心驱动力

消费者消费理念的迭代升级,是推动可持续消费从概念走向实践的关键所在。此前,针对中国饮料瓶碳排放的专项调查便直观体现了消费理念对企业生产行为的影响。该调查覆盖上海市场上百个饮料品牌、三百多款产品,结果发现饮料瓶的厚度与所装饮料种类无关,仅与产品售价相关。售价15元左右的饮料,其包装瓶往往设计得更具质感,原因在于企业认为只有这样的包装才能匹配产品定价,满足消费者对“物有所值”的认知预期。

这一现象背后,反映出消费者理念对企业决策的重要影响。在当前市场环境下,多数企业CEO及产品经理因担心改变包装材料会引发消费者不满、影响产品销量,而不敢轻易对饮料瓶材料进行绿色化革新。由此可见,只有当消费者的消费理念实现从“重外在包装”向“重绿色环保”的转变,企业才会更有底气和动力推进产品包装的可持续升级,可持续消费才能真正落地生根。

趋势引领:健康环保成为主流生活与社交方式

当下,健康、环保的生活方式和社交方式正逐渐成为社会主流,这为可持续消费的推广提供了良好的社会土壤,其背后有着多方面的推动因素。

从文化层面来看,中国传统的“物尽其用”理念与现代循环经济理念高度契合。“物尽其用”强调对资源的充分利用,反对浪费,这与可持续消费所倡导的减少资源消耗、提高资源利用效率的核心思想一致,为可持续消费在国内的推广提供了深厚的文化根基。

从消费群体来看,以00后和Z世代为代表的年轻一代,正将可持续理念融入社交生活,使其成为独特的“社交名片”。他们通过参与闲置物品交易、在社交平台进行低碳生活打卡等方式,将环保行为转化为社交话题,不仅带动了身边人参与可持续消费,还形成了独特的绿色社交文化,进一步扩大了可持续消费的社会影响力。

从政策层面来看,中国“双碳”目标的提出为可持续消费提供了明确的政策导向。政府通过推行垃圾分类制度、实施绿色消费补贴等政策措施,不断完善绿色消费激励机制。2025年政府工作报告中明确提出“健全绿色消费激励机制”,更是从国家政策层面为可持续消费的发展提供了有力支持,引导公众积极参与绿色消费实践。

培养公众的节约意识和可持续消费习惯仍需持续发力。 “可持续消费不是牺牲生活品质,而是用更聪明的选择,让地球与人类共同受益”,这是可持续消费的本质内涵。

消费的可持续:商业逻辑与生活逻辑的双重适配

如果说可持续消费是消费领域“需求端”的觉醒,那么消费的可持续则是“供给端”的进化,其核心在于企业如何在开展环保项目的过程中,实现商业价值与社会价值的统一,既保证项目的盈利能力,又切实推动可持续发展。

对于企业而言,推动消费的可持续,首先要遵循商业逻辑,确保可持续项目具备盈利能力,这是项目能够长期稳定推进的前提。具体来看,企业需从三个层面推进可持续战略落地。

第一,将可持续理念纳入企业核心价值体系。企业要从战略高度认同可持续发展的价值,将可持续理念贯穿于企业经营管理的各个环节,而不是将其视为附加的社会责任或短期的营销手段。只有当可持续成为企业的核心价值之一,企业才会在产品研发、生产制造、市场推广等过程中主动考虑环境影响,为可持续项目的开展奠定思想基础。

第二,推动可持续从外部活动向产品内部转化。企业要改变以往通过开展公益活动、捐赠等外部方式践行可持续的模式,转而将可持续理念融入产品本身,通过改进产品设计、优化生产工艺、使用环保材料等方式,让产品具备更强的可持续属性。例如,企业开发可降解的包装材料、推出节能型产品等,使可持续成为产品的核心竞争力之一,从而在市场竞争中占据优势。

第三,构建企业与消费者的可持续共创模式。企业要打破“单向推动”的可持续发展模式,积极引导消费者参与到可持续项目中来,形成“企业主导、消费者参与”的共创格局。例如,企业可以通过开展绿色消费积分活动、邀请消费者参与产品环保设计调研等方式,让消费者感受到自己在可持续发展中的作用,从而提高消费者对可持续产品的认可度和购买意愿,进而实现可持续项目的商业盈利。

从实践来看,真正具备商业可持续性的项目,必然是与现有消费场景、产品体系和供应链深度融合的项目。脱离市场实际需求和企业现有资源的可持续项目,往往难以实现盈利,最终只能沦为企业自我标榜的“秀场”,无法长期存续。通过每年开展的“绿点中国”评选活动,众多头部品牌的成功案例表明,只有将可持续与商业深度结合,才能打造出可复制、可推广的可持续发展模式,进而带动整个行业的绿色转型。

生活逻辑:尊重消费习惯是可持续项目落地的关键

在推进消费可持续项目时,除了遵循商业逻辑,还需充分尊重消费者的真实生活习惯,避免因政策设计不合理而导致资源浪费或消费者体验下降。

部分酒店为践行环保理念,以“减少一次性用品消耗”为名,不再为住客提供一次性洗漱用品、拖鞋等。然而,这一做法并未达到预期的环保效果。由于多数消费者没有自带一次性用品的习惯,他们往往会在入住期间自行购买洗漱用品,使用后直接丢弃,反而增加了一次性用品的总体消耗量。此外,一些酒店提供的封装“已消毒拖鞋”,虽然在卫生层面符合标准,但由于消费者存在“心理障碍”,即便知晓拖鞋已消毒,仍不愿意使用,导致这些拖鞋最终被闲置浪费。而要求所有住客自带拖鞋,又与消费者的出行习惯不符,难以得到广泛认同。

由此可见,单纯通过“禁止提供”的方式推进环保,并非解决问题的最佳途径。需要从消费者的生活习惯出发,设计更加人性化、合理化的可持续方案。以上海大型连锁酒店为例,可以探索建立一次性用品闭环回收模式:酒店继续为住客提供一次性用品,同时在酒店内设置专门的回收点,对使用后的一次性用品进行分类回收和专业处理,实现资源的循环利用。政府可以根据酒店一次性用品的回收利用率,制定差异化的监管政策,对于回收利用率达到一定标准的酒店,允许其继续提供一次性用品,从而在满足消费者需求的同时,实现环保目标。

实效导向:注重细节积累与模式优化

企业推进消费的可持续,要坚持实效导向,从细微之处着手,通过持续改进和优化现有模式,不断提升可持续项目的实际效果。

一方面,企业要重视微小改变的累积效应。即使是看似微不足道的环保举措,只要长期坚持,也能产生显著的环境效益。例如,企业将产品包装的厚度减少0.1毫米、优化生产流程降低1%的能耗等,长期下来,不仅能减少大量的资源消耗和碳排放,还能降低企业的生产成本,实现经济效益与环境效益的双赢。

另一方面,企业要定期对现有可持续模式进行复盘和优化。在项目推进过程中,企业要密切关注项目的实际效果,及时发现存在的问题并加以改进。例如,部分企业为减少塑料袋使用,向消费者免费发放无纺布环保袋,本意是鼓励消费者重复使用。但由于环保袋的发放量过大,许多家庭囤积了大量环保袋,最终不得不将其作为垃圾袋使用,导致环保袋的环保价值无法实现。

在包装环保化方面,要根据产品的功能属性和消费场景,制定科学合理的包装标准。对于茶叶礼盒等具有强社交功能的产品,消费者对包装的仪式感有较高需求,此前,部分茶叶商家为规避过度包装法规,将茶叶礼盒与茶叶分开销售,这种“表面合规”的做法并未真正实现环保目标。若以碳排放量作为判断包装是否过度的标准,引导企业使用再生材料制作礼盒、优化包装结构减少材料浪费等方式,在满足消费者仪式感需求的同时,降低包装的碳排放量。商家将更有动力采用环保材料和简约设计,从根本上解决过度包装问题。

中国制造业所具备的快速响应优势,为再生材料的规模化应用提供了有力支撑。依托完善的产业链体系和强大的生产制造能力,中国企业能够快速响应市场对再生材料的需求,降低再生材料的生产成本,推动再生材料在包装、汽车、电子等多个领域的广泛应用,为消费的可持续提供坚实的产业基础。

传统文化赋能:以“惜福”哲学引领可持续消费

在中国传统文化中,“惜福”是一种深植于民族基因中的生活哲学,其内涵与可持续消费理念高度契合,为可持续消费的推广提供了独特的文化支撑。

“惜福”不仅体现为物质层面的节俭,更蕴含着感恩与自律的生活态度。在传统文化语境中,“惜福”强调对现有资源的珍惜和对自然的敬畏,反对铺张浪费和过度索取。佛教思想中“享福三分,留七分予众生”的理念,便是“惜福”哲学的生动体现,它倡导人们在享受生活的同时,要考虑到他人和社会的利益,为后代留下足够的资源,这与可持续消费所追求的“代际公平”和“资源永续利用”目标完全一致。

“惜福积福、惜食惜衣”,其本质并非单纯为了节省开支,而是为了培养人们对资源的敬畏之心和对生活的感恩之情。当“惜福”成为公众普遍的生活态度,人们将更加自觉地选择可持续的消费方式,从而推动可持续消费从个体行为转变为社会共识,为消费领域的可持续转型提供强大的文化动力。

综上所述,可持续消费与消费的可持续是相辅相成、缺一不可的有机整体。唯有消费者积极转变消费理念、践行绿色消费行为,企业主动革新商业模式、推出符合市场需求的可持续产品,同时充分挖掘传统文化中的绿色智慧,才能构建起企业与消费者协同推进的绿色消费生态,实现经济发展、社会进步与环境保护的和谐统一,为全球可持续发展贡献中国力量。

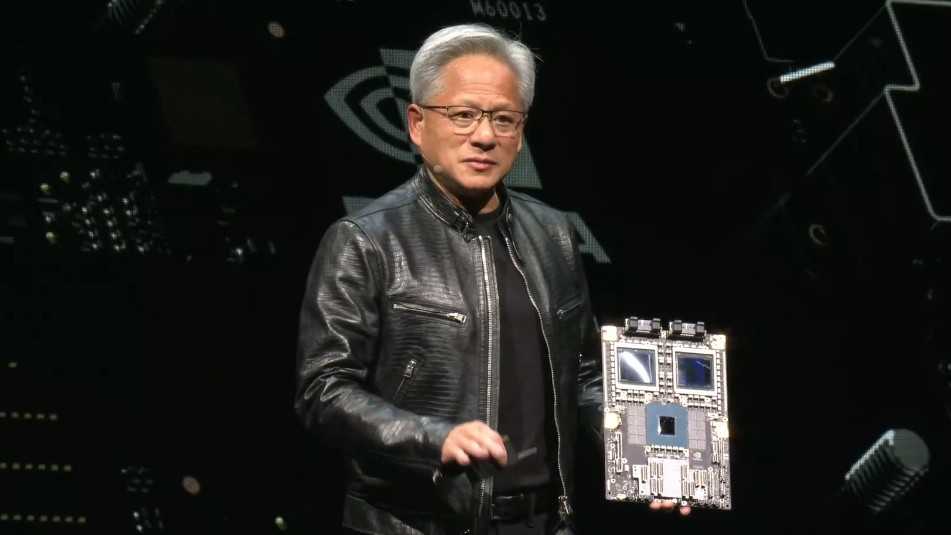

走进CES2026|算力到应用的转折点?英伟达:AI进入兑现阶段

未来投资者真正关注的不是简单的战略合作,而是实际产品形态、落地客户和收费模式。

零碳园区标准化实践再进一步,创新实践与协同治理专场在沪成功举办

专场会议以“创新实践与协同治理”为核心,旨在搭建一个高阶、务实、前瞻的对话平台,共解行业痛点。

深业集团:以绿色实践描绘可持续发展新画卷

深业集团持续深化绿色转型,以系统性、创新性的生态实践,交出了一份亮眼的“绿色答卷”。

中央财办发声!明年将根据形势出台增量政策;促进居民收入增长和经济增长同步

2025年我国主要经济指标表现好于预期,经济总量预计达到140万亿元左右。

中央为明年能源发展划重点,再提整治“内卷式”竞争

2025中央经济工作会议提出,坚持“双碳”引领,推动全面绿色转型。