分享到:

- 微信

- 微博

红头发的爱尔兰作家爱玛·多诺霍穿着玫瑰红上衣,手腕上的红色表带随手势的变化而高低起落,在空空的房间里画着优美弧线。

多诺霍最爱红色,“因为它是喜悦、温暖的”。作为“老书虫文学节”的嘉宾,这是多诺霍第一次到访中国。初春的三月在故宫游玩,满目琉瓦红墙,清朗舒展,让多诺霍觉得自己像是做了一次“视觉SPA”。

乐观、阳光,这是多诺霍给人的印象。这种印象,与她擅长处理的沉郁悲伤的“女同题材”小说在气质上相去甚远。

2010年,多诺霍以长篇小说《房间》入围英国布克奖决赛圈名单,虽然最终大奖由英国作家霍华德·雅各布森的小说《芬克勒问题》摘取,但多诺霍在文学方面的写作实力和追求立刻引来各国出版人的注目。《房间》为多诺霍带来了包括休斯爱尔兰年度小说奖和加拿大罗格斯作家基金小说奖等多项奖励,而中文版将由“九久读书”于年内翻译出版。

在写作《房间》之前,多诺霍著有五部“女同题材”的小说。爱尔兰人用“女同小说家”描述她,似乎敢于处理有争议的题材是谈论多诺霍时绕不过去的话题。“我的很多创作是随心的,我总是有愿望就表达,即使是一些有争议的题材也乐于与读者分享自己的观点。”谈到小说题材,多诺霍有意放慢语速,强调“我的写作方法和角度是健康的”。

《房间》取材于2008年奥地利真实的“弗里泽尔案件”——42岁的中年妇女伊丽莎白·弗里泽尔向警方报案称,60多岁的亲生父亲将她囚禁在地窖中长达24年,父亲不断虐待和强奸弗里泽尔,这段乱伦关系致使其先后生下7名子女、造成一次流产。这桩震惊世界的伦理案一经曝光,舆论哗然,由此引发的社会对家族内部性犯罪和乱伦问题的关注,让多诺霍受到强烈震动,决心以文学的方式描绘这一事件所涉及的社会伦理命题和扭曲环境下人的精神景况,同时,也给读者带来一些希望和安慰。

在多诺霍笔下,年轻女人禁锢在一间三平方米的小房间内。被囚禁的第二年,一个男孩诞生了,小说叙事便由这个5岁男孩的讲述完成。母亲欲保护自己在苦境下生下的孩子,耐心地为他编织了一个完整而自足的世界。值得欣慰的是,小男孩心中并没有屈辱和仇恨,言行间充满着天真与幽默。只有在读者意识到母亲的存在时,多诺霍才试图描写和挖掘扭曲环境下人的精神生活,在童真的笔调的衬托下,成人世界的阴郁和苦痛也越发明确、深入。

评论普遍认为,相较于多诺霍的前5部涉及女同故事的小说,《房间》无疑是多诺霍写作上的一次大转折。这与多诺霍自身身份的转变不无关系。写作《房间》时,多诺霍已是两个孩子的母亲,“孩子的生活就像一面镜子,我们看来觉得古怪的很多行为,总被他们以平常化的口吻讲出来。孩子们是天真、快乐的,所以我希望能通过孩子赋予这个悲惨的故事新的视角。”多诺霍说,“写这样一个作品的难点在于,作品中母亲从头至尾都是一个善意的谎言,以美丽的话向孩子描述这个世界,为了保护孩子,这个母亲比我年轻,更有力量,她是在百分之百地保护自己的孩子,而我自己没法像这位母亲一样纯粹地付出——有一部分经历需要用来阅读。”

出身于书香门第的多诺霍,其父亲从事文学评论工作,母亲是位音乐家,家中有8个兄弟姐妹,她排行最小。她记得自己从童年时代就痴迷于文字,“我7岁就开始写东西。写作让我非常迷恋,除此之外,再没想过做别的。”像大多数从小就树立了文学理想的人一样,海量的阅读是他们训练自身写作能力和文学想象力的主要途径。多诺霍推崇阅读经典,如果选择阅读时下的作品,她看重《环球邮报》和《纽约客》的书评。经典作家中,对多诺霍的小说创作影响最深的人当数19世纪英国女作家简·奥斯汀,“我们都倾向于选择一些局部事件和小题材,选择一个小的角度进行叙事。”此外,多诺霍也十分看重从影视剧中吸收营养,李安的作品是其最爱。

选择一个短小精巧的故事展开叙事,即使是处理悲惨的题材,也能够在欢快的笔调中对沉重的主题有所消解——从这一点上看,多诺霍的小说无疑有着爱尔兰文学的鲜明特质。

多诺霍觉得自己的写作与爱尔兰人喜欢聊天、喜欢讲故事以及乐观开朗的性格有直接的关系。她说:“今天,有很多作家离开了爱尔兰,也有更多的人回到爱尔兰。无论他们生活在哪里,仍写着涉及爱尔兰的生活题材的作品。今天的爱尔兰,物质化也比较厉害,很多习俗被遗弃了,越来越多的传统成为过往,而我们的写作总是设法跨越时空、跨越国家,诉求人性背后普遍的东西。”

在你学会使用AI之前,机器早已在帮助人类写作了

《机器如何学会写作》指出,AI写作的本质是人类不断写作培育了AI,而非AI本身具备写作能力。

双重间谍、大国博弈、地缘政治:福赛斯的小说世界

小说体现了福赛斯的全知全能,他懂情报工作,懂媒体,懂政治格局的“前世今生”,懂军事国防,懂航空技术,懂远洋海商……

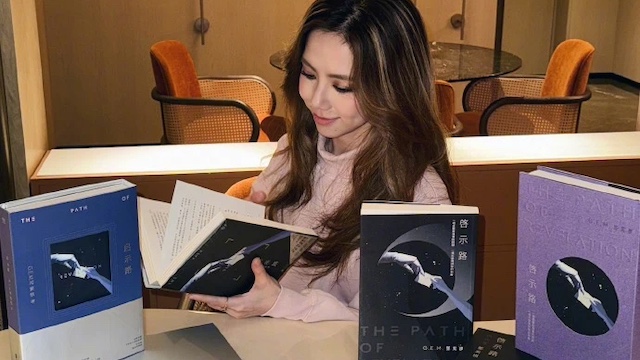

邓紫棋跨界写小说,热卖背后的出版营销新密码

数字化时代的出版业,实体书可谓艰难。自带流量的明星转型出书,确实是降维打击,但也引发出版业营销变革的话题。

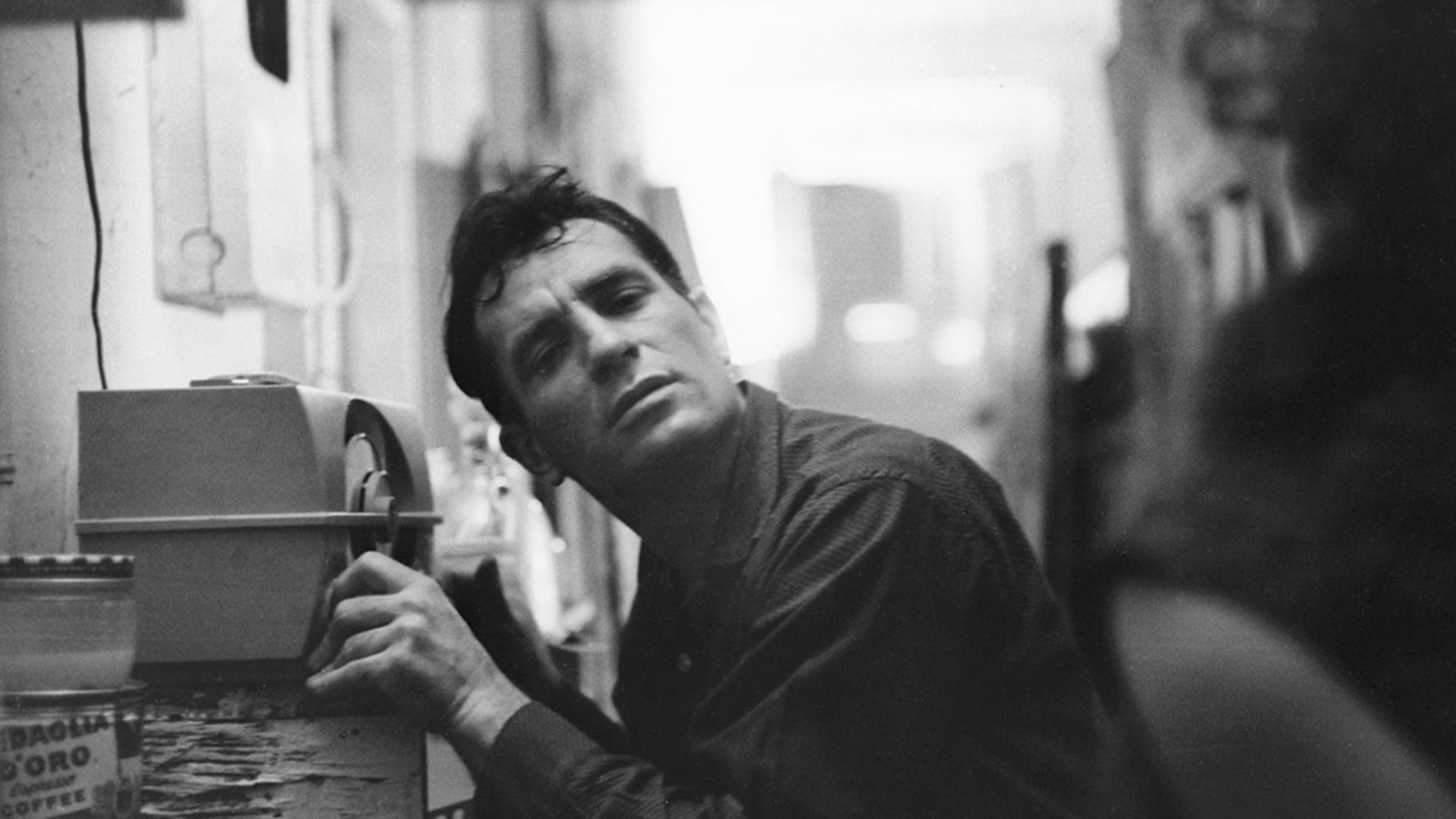

从“垮掉的一代”到“在路上”,凯鲁亚克的反叛和自我寻找

今天的文艺青年,如果把自己的人生目标设定为较高收入群体,无论是在欧美还是在中国——那么你应当读凯鲁亚克。

余华作品再次登上话剧舞台,“爱情”到底要说些什么?

孟京辉将《古典爱情》搬上话剧舞台,这是他与余华继《活着》和《第七天》之后的第三次携手。