分享到:

- 微信

- 微博

2025年,“机器人+AI”几乎贯穿了科技叙事的主线。

4月,一财商学院以《机器人,进屋!》为题,邀请产业投资人与人形机器人创业者,一起探讨“消费级爆发”何时真正到来。但事实是:机器人的火热,远不止“人形”这一种形态。

从酒店、餐厅到仓储物流、教育陪伴,机器人正加速渗透万千垂直场景——它们不再是高冷的未来科技,而是一步步在B端、C端落地,成为解决实际问题的智能助手。

如今,机器人们已经开始拧螺丝、搬货物、扫落叶……每一个新 demo ,每一次调试,每一批出货,都是机器人向商业化迈出的关键一步。

政策加持,资本押注,推动机器人行业进入规模化应用前夜;融资、出海、上市,机器人企业正驶向真正的盈利拐点。

但在更广泛、更复杂的场景落地过程中,机器人企业也遇到不少难题:

一台可以“打工”的机器人究竟需要多智能?机器人“百家争鸣”,但为何难以铺开?机器人的确“有用”,但“怎么用”、“谁能用”?

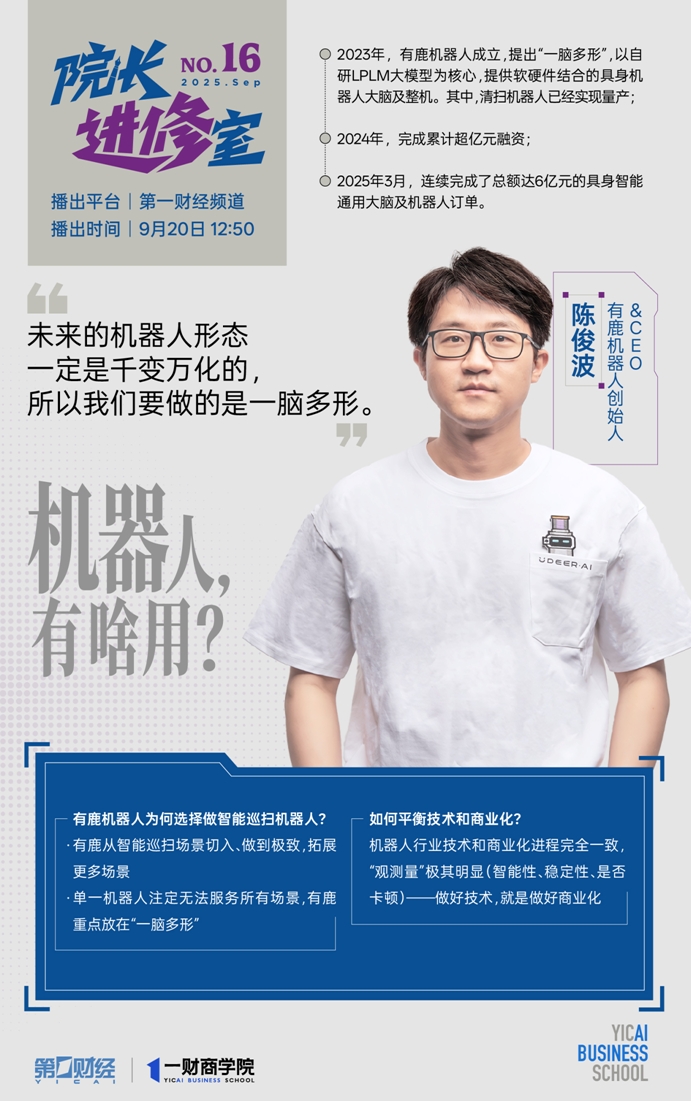

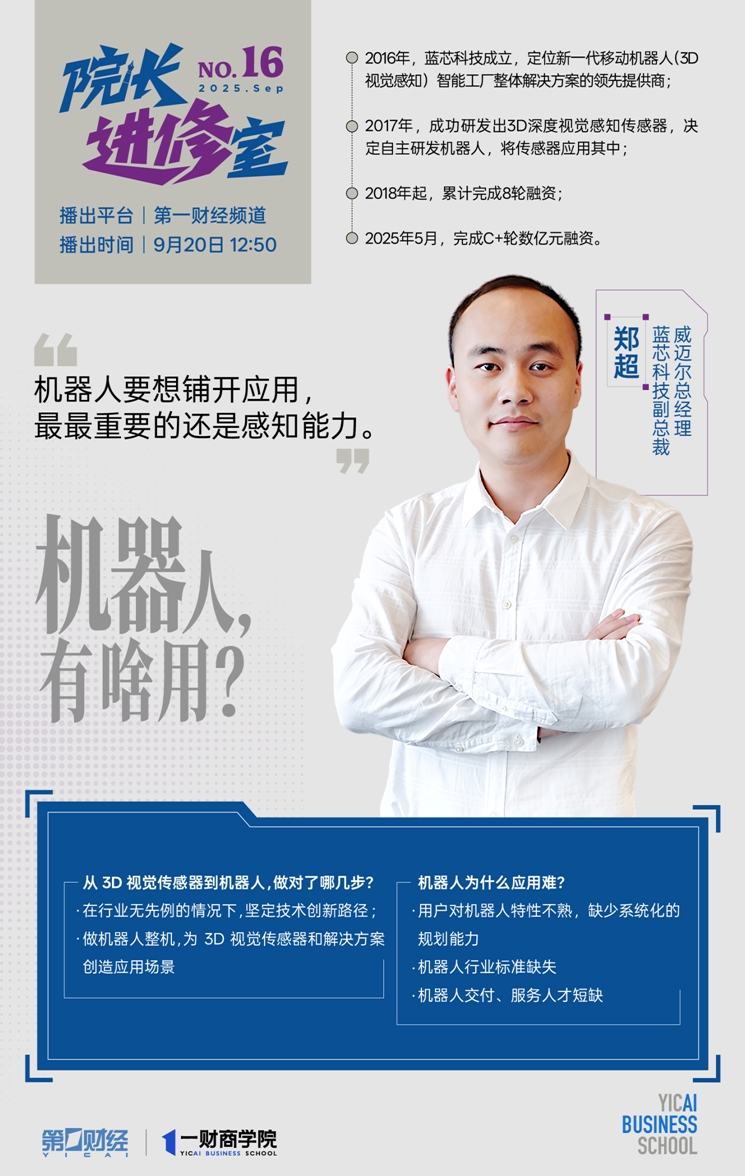

本期《院长进修室》邀请到了有鹿机器人创始人&CEO陈俊波,蓝芯科技副总裁、威迈尔总经理郑超,聚焦机器人垂直应用,共同探讨实用的机器人是如何诞生的,未来将如何重塑我们的生产和生活。

01 机器人技术与商业化,是一体两面的问题

当具身智能领域开启融资竞速,外界热议具身智能领域的商业化泡沫时,有鹿机器人成立两年多,截至目前,“大脑”加清扫机器人的订单总额超过8亿。创始人&CEO陈俊波告诉一财商学院:“短期的泡沫可能会破灭,但从长期来看,我们远远低估了机器人行业带给我们的价值。”

2023年2月有鹿机器人成立;2024年5月完成超1亿元的天使轮融资——这也是有鹿至今对外披露的唯一一条融资信息;2024年9月清扫机器人开始量产。

陈俊波2009年浙大博士毕业后就加入了阿里巴巴,是当时阿里云创始团队成员之一。2009年到2022年,在阿里工作了13年之后,他离职的时候是阿里达摩院机器人实验室的技术负责人以及小蛮驴公司的总经理。2023年,创办了有鹿机器人。

工科博士,在头部大厂有丰富的实践经验,后又投身创业一线,这正是投资人最青睐的创业者类型。陈俊波本人的多年管理经验也让有鹿的发展轨迹看起来没有太多曲折,一直离落地应用很近。

不同于很多具身智能企业一上场就在“人形”上拼个高下,陈俊波有两个核心观点:一是有鹿选择不去改变一个任务场景中最优的机器形态,而是给它换一个大脑,并且要“即插即用”;二是从轮式机器人到轮加臂,最后到人形的路径更符合客观现实,有鹿也是这样践行的

当前很多具身智能企业都在聚焦“大脑”的研发,但真正通过“大脑”实现商业化落地的企业寥寥无几,面临“重研发,轻落地” 的困境,有鹿机器人把“研发一款‘一脑多形’的机器人,帮助各种各样的传统设备以及机器人得到智能化的升级”作为最核心的目标。

在陈俊波看来,给传统设备装上大脑,提升智能型机器人的渗透率,是一个极其巨大的市场。而在机器人行业,技术有多好和商业化能有多快是完全一致、一体两面的问题。

有鹿机器人创始人&CEO 陈俊波(分享节选):

院长进修室:如何平衡技术和商业化之间的关系?

陈俊波:当我们把技术做到行业最领先的时候,才能做到最领先的商业化。反过来,只有在行业里做到最好的商业化,才能促使我们有最好的技术。

只有最好的技术才能实现最好的商业化:机器人行业最核心的就是智能性,也就是技术的表现。它的观测量极其明显,客户一拆箱就可以感受到机器人智能性怎么样?会不会卡?稳定性、安全性如何?以至于说,只有当我们把技术做得足够好,让客户愿意买单,才可能把商业化做好。

只有商业化做得好,才能拓展技术的前沿:所有的人工智能技术、所有的模型,本质上都在拟合数据分布。只在实验室里做demo,意味着只需要在特别窄的空间里拟合好数据,难度并没有那么高,很多公司都能做到。

真正难的是在真实的、极广的、有多样动态交互的场景里面把数据拟合好,这才是检验模型的真正标准。要让具身智能的模型有非常高的智能性,就要把整个物理世界的数据喂给它学习,需要百万台、千万台、上亿台机器人才可能真正做到这一点。而我们在提供机器人服务的时候,实际上就在收集数据。

02 机器人规模化应用,难在哪里?

如果说一个聪明的大脑赋予了机器人在多种场景下决策的能力,那么一双能够洞察万物的“眼睛”,便是机器人与真实世界交互、实现智能决策的前提。

与有鹿机器人自创立之初便专注机器人领域不同,成立于2016年的蓝芯科技起步于3D视觉移动感知系统。2017年,成功研发出3D深度视觉感知传感器,决定自主开发机器人,将传感器应用其中。2019年,蓝芯科技推出首款3D视觉感知移动机器人,由此订单量大幅增长,产品被应用于3C、光伏、锂电、汽车等制造业型企业的工厂或仓库。

郑超告诉一财商学院,蓝芯科技布局移动机器人整机业务是为了更好接近终端用户的使用场景,从而更准确地理解需求、验证技术,推动传感器产品迭代与创新。“我们公司的使命是——让机器人‘看懂’世界,服务世界。”

商业化解决的是“从0到1”的问题,核心在于验证机器人技术和产品能否匹配市场需求并形成可持续的盈利模式;而规模化则是在此基础上解决“从1到N”,将已验证的模式复制到更广泛的领域,从而实现更大的经济与社会价值。

在郑超看来,要想让机器人进入更多的行业,最重要的是感知。只有能够立体感知周围环境的物体特征和位置,机器人才可以像人一样工作。

目前,机器人已活跃于工厂与仓储一线,应用模式也不再仅限于简单的点到点搬运或固定路线流转,而是逐渐发展为多种类型机器人协同作业,这也适应了当前3C制造“多品种、小批量”的生产模式。郑超告诉一财商学院,通过机器人集群的部署,制造型企业的作业效率通常可以提升20%-50%。

谈及机器人在未来的应用,郑超表示,除了在工业、仓储及特殊行业中替代人力,机器人还将在服务领域广泛渗透,医疗看护、家庭服务,乃至企业助理等场景都将成为机器人应用的重要发展方向。

蓝芯科技副总裁、威迈尔总经理郑超(分享节选):

院长进修室:机器人在铺开应用的过程中,遇到了哪些难题?

郑超:首先,用户对机器人特性不熟,缺少系统化的规划能力。很多企业认识到机器人的重要性,但是缺少整体规划的能力,比如工厂设备的布局、工艺流程的优化、机器人的配置等。加之对机器人的特性了解有限,机器人无法充分发挥其应有的效率与价值。

其次,机器人行业标准缺失。当前各家移动机器人产品的规格参数、地图规范以及本体与调度之间的通讯规范都缺乏可执行的标准,各家机器人在一起工作时,交互效率会大大降低。

最后,机器人交付、服务人才短缺。当前院校仅开设臂式机器人的课程,没有针对移动机器人相关的课程,所有实施交付以及售后维修人员都需要企业自己培养。加上各家机器人使用方法不统一,这部分的人员无法复用,非常紧缺。

03 结语

从重复执行简单任务,到与人协同创造新价值,机器人正从遥远的未来走进当下日常的生产与生活。它的用处并非简单替代,而是拓展人类能力的边界,构建一个更智能、高效、安全的未来生态。

9月20日,《院长进修室》第16期即将在第一财经频道播出,与有鹿机器人和蓝芯科技一起,深入了解机器人如何从“能用”到“有用”再到“铺开来用”,甚至重新定义我们的工作与未来。

预告:国潮进击:感性的香氛开始“拼刺刀”,理性的烘焙开始“讲故事”丨院长进修室

在一财商学院第19期《院长进修室》中,我们邀请到了两位看似截然不同的国潮品牌操盘手——宋朝香氛品牌总监王伟与熟道创始人陆宇洋。他们恰好呈现出一种极致的“错位竞争”:在极度依赖情绪价值的香氛赛道,宋朝正在用最理性的工业化逻辑“拼刺刀”;在极度标准化的烘焙食品工业里,熟道却用最感性的内容创意“讲故事”。 这就是国潮2.0的一体两面:一边是硬核的效率革命,一边是极致的内容突围。

预告:直击2025企业AI落地两大“深坑”:组织内耗与增长幻觉丨院长进修室

在人机共生的未来,如何设计一个“有智商”更有“灵魂”的组织。

预告:双11,3000亿赛道里跑出新消费2.0样本丨院长进修室

新消费换挡时刻。

预告:在洪峰中成长:三家餐饮品牌的外卖突围丨院长进修室

预告:新品牌如何赢下女性市场?丨院长进修室

她们不只是标签化的“流量池”,而是具有具体人格、需求和情绪的个体。