分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

摘要:思源电气的故事要从上海交大实验室的一个小项目说起,靠避雷器监测仪和消弧线圈敲开电力设备市场大门,随后像搭积木一样不断丰富产品线,把高压电器、互感器、GIS设备、大功率电力电子、继电保护等关键环节一一补齐,并通过投资并购进军储能、汽车电子、芯片等新兴领域,2018年切入变压器市场后已能提供从单一设备到整体方案的全套服务;作为民企,它坚持 “慢工出细活”,愿意花五到十年完成可靠性验证,用稳定质量和贴心服务赢得客户,海外业务七年增长近四倍,依托国内完整供应链和庞大工程师团队在全球市场兼具价格优势与服务能力;在全球电网投资持续升温、预计2040年可能突破万亿美元规模的背景下,其当前全球市占率不足1%,仅在优势产品领域就有3474亿元海外空间,若借鉴西门子等国际巨头的拓展路径,未来海外收入有望增长十倍以上,成为中国制造业名副其实的 “隐形冠军”。

“隐形冠军”这一概念,由德国管理学家赫尔曼・西蒙率先提出,特指那些在细分市场占据绝对领先地位、年营业额不超过50亿美元,公众知名度相对较低的企业。这类企业往往聚焦于单一细分领域,大多布局在产业链上游环节,以提供零部件、核心技术、专业服务为核心业务,而非直接面向终端消费者。

“隐形冠军”企业的崛起,彻底打破了“规模即优势”的传统商业认知。它们通常从区域内的小众细分市场起步,凭借对细分领域的深耕细作逐步积累实力,随后稳步推进全球化布局;在发展过程中,它们极少追逐热门风口行业,而是通过长期沉淀构建起难以复制的技术壁垒、品质壁垒与服务壁垒。尤其在与全球产业链重构紧密相关的领域,这些企业先在细分赛道内牢牢掌握竞争优势,再逐步突破边界扩大影响力,最终成长为具备全球话语权的行业巨头。

回溯概念源头,赫尔曼・西蒙提出“隐形冠军”,本质上是对二战后德国在全球化浪潮中批量涌现此类企业的现象,进行系统性剖析与经验总结。

如今,全球化进程与产业链重构仍在持续深化,而中国已实现从“人口红利”向“工程师红利”的关键转型——当前中国产业工程师规模,已达到德国、日本制造业巅峰时期的10倍。在此背景下,如何在中国市场重现甚至重塑“隐形冠军”的成长路径,成为极具探索价值与发展潜力的重要课题。我们认为,思源电气的发展路径,已为此提供了极具参考意义的实践启示。

01 思源电气的历史:高确定性与新产品的滚动发展

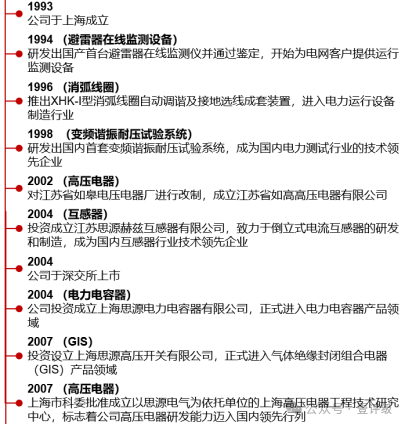

思源电气的发展起点可追溯至1993年,其前身为上海交通大学实验室孵化项目;次年(1994年),公司便成功研发出国产首台避雷器在线监测仪,经检定合格后正式推向市场,为电网客户提供运行监测设备,由此奠定了业务根基。1996年,距离成立仅两年,公司再度突破,推出XHK-I型消弧线圈自动调谐及接地选线成套装置,凭借这一核心产品正式跻身电力运行设备制造行业。依托“监测设备+消弧线圈”两大产品门类,思源电气完成了初期的业务架构搭建与市场切入。

2002年,公司开启战略扩张第一步——对江苏如皋电压电器厂进行改制,成立江苏省如高高压电器有限公司,成功切入高压电器领域。2004年,公司在深圳证券交易所顺利上市,借助资本市场力量进一步加速发展。2004-2011年期间,思源电气通过密集化投资布局,先后成立江苏思源赫兹、上海思源电力电容电器、上海思源高压开关、思源清能电气电子、思源弘瑞自动化等多家子公司,持续拓展业务边界,逐步覆盖高压电器、互感器、电力电容器、GIS(气体绝缘开关设备)、大功率电力电子、继电保护及智能变电站等核心产品领域,最终实现电网领域核心一次设备与部分二次设备的全面覆盖。

2012年以后,在持续加码已有产品研发与产能扩张的基础上,公司开始瞄准新领域布局“第二增长曲线”,通过投资设立上海方融电力科技、无锡烯晶碳能、上海稊米汽车、江苏芯云电子、江苏思源电池技术、思源瓦能等企业,思源电气成功切入智能配电用电、超级电容、汽车电子、芯片、电化学、户用光储等新兴赛道,完成从传统电力设备向多元技术领域的延伸。

2018年,公司合资成立常州思源东芝变压器,正式进军变压器产品领域。至此,思源电气已基本实现对一次设备中变压器、互感器、高压开关、电力电容器、GIS、大功率电力电子设备等核心品类的全覆盖,辅助部分一次设备及二次设备通过外部采购补充,具备了输出整套电力设备解决方案的能力。

作为电气设备领域的先行者,思源电气的成长路径极具“隐形冠军”特质:以1-2款核心初始产品为起点,快速搭建起基础业务架构与研发体系;在国内基建及电网建设的黄金周期中,把握需求端扩容机遇,持续丰富产品门类、突破业务边界,逐步完善电网领域核心设备矩阵;待网内产品布局成熟、资金储备、技术积累、管理能力与渠道资源均形成体系化优势,且具备完整方案输出能力后,再通过并购、投资等方式,切入储能、汽车电子、芯片等与原有业务存在技术互补性、下游应用可迁移的领域,构建网外业务“第二曲线”。

从产品功率段演进来看,思源电气的技术突破同样呈现清晰的进阶轨迹:成立初期,消弧线圈主要聚焦10kV-35kV中低压市场;2004年后,GIS、开关、互感器、电容器等产品开始向110kV-220kV高压领域拓展;2011年起,GIS、电容器等核心产品进一步突破技术瓶颈,成功应用于500kV至1000kV以上的超高压、特高压领域,实现从中低压到高压、再到超高压/特高压的完整技术覆盖。

深入剖析其发展逻辑可见,尽管电网设备行业在初期为拓展难度较高的B端业务,但是行业本身在城市化的大周期内增长具备强确定性,尤其国家电网、南方电网为大客户的网内业务当中,客户、订单较为明确,城市化高峰阶段新项目源源不断,切入相比替换难度更低,也是公司产品持续破圈的土壤。渠道、资金两方面在过程中得到积累后,进一步反哺公司新产品的拓展,形成闭环。电力驱动及控制为工业的基础,技术和研发能力的积累,在后续工业自动化及新能源爆发的阶段,则构建了公司发展的第二曲线,也是公司得以维持高增速的条件。

资料来源:思源电气官网,壹评级

02 “隐形冠军”路径的践行:民企属性下的长期主义

从思源电气的经营数据来看,2024年思源电气海外收入31.2亿元,收入占比20%,2017-2024年海外收入CAGR为26%(7年间收入规模接近翻4倍),超过国内收入CAGR的18%,电网设备的海外市场拓展成效显著,已成为公司高增长的重要来源,体量及增速均超过国企龙头。思源电气作为民企,在缺少G端出海资源支持下是如何做到这些的?

具体而言,民企属性下的长期主业恰恰是思源电气在电网设备领域能做到长期主义的关键。电网设备的使用周期在20-30年,通常使用10年左右设备易出现老化、故障,电网设备本身技术较成熟的情况下,设备的可靠性是客户最主要的考量因素,因而电网设备市场化拓展中存在5-10年的可靠性验证。设备可通过低价竞争的方式拓展,但若在后续的使用中无法验证其可靠性,则客户后续采购很难再度考虑。同时,电网设备存在定制化属性,客户对接过程繁琐且后续沟通较多。这也意味着电网设备(尤其海外)的拓展中,需要面对初期5-10年很难形成利润但需要持续投入的培育期,要求长期稳定不动摇的战略管理。

国企管理层的任期普遍在5年左右,管理层在制定海外项目拓展的决策时,如若为公司长期拓展的口碑、客户资源积累考量,则后续的项目拓展收益、利润与其任期无关,但前期投入则需要任期内决策完成,意味其任期内的高风险、低效益,这与管理者个人利益相悖。因此,国企海外拓展多数选择通过绑定工程企业出海切入或是低价竞争的方式获取项目,能够在短期内看到业绩(尤其是收入端),但这样的方式则会伤害到产品的可靠性验证,并进一步阻碍公司后续的项目拓展。而思源电气作为民企,在股权结构梳理清晰、资金充裕、研发团队成型的背景下,可承受前期的低回报阶段,逐步积累产品口碑、客户渠道资源,于10年后开始放量,管理层与股东利益存在一致性(管理层决策的回报可兑现,同时部分管理者也是公司股东)。

另一方面,正如前文讲的定制化属性,电网工程建设需要长期的沟通和维保服务,确保其运行的可靠性。而电网工程多数在偏远、艰苦的环境,一线服务工作人员需要较多的激励。但对国企而言,公司大股东为国资,实施激励的难度较高。思源电气作为民企,即使业务的回报短期并不可见,依然可高力度对一线拓展服务人员进行激励,以加强业务拓展基层工作的积极性。

究其根本,“隐形冠军”路径的成长初期会与企业短期利益存在偏差,需要高绩效、精简化的管理模式适配,通过这种方式减少战略方向的摇摆,保证产品、服务质量的稳定性,以积累口碑、技术经验、渠道资源的优势,形成护城河。

03 格局破圈:供应链及服务力度构建产品出海竞争优势

对中国“隐形冠军”的成长而言,无可避免需要与海外企业产生竞争,如何在这样的背景下获取份额?我们认为,对比西门子、GE、日立电源等国际电网设备巨头,思源电气等企业于海外的竞争优势在于国内供应链及出海服务的力度。

以上游供应链而言,思源电气主要涉及的变电、配电一次设备核心部件,变压器零部件包括变压器的铁芯(硅钢片)、绕组(铜、铝)、绝缘介质(矿物油、绝缘纸),开关零部件包括触头(铜合金)、灭弧室(陶瓷)、操作机构(钢材、弹簧),互感器零部件包括铁芯(硅钢片)、绕组(铜、铝)、绝缘套管(陶瓷或复合材料)。电网设备上游的零部件较为分散,多为金属或陶瓷等材料的初步加工,技术难度并不高,国内丰富的供应链企业自身激烈竞争的环境下,思源电气作为把控出海环节的企业,在自身掌握稀缺的核心部件技术及渠道的情况下,持续筛选供应商后获取较为优质且廉价的零部件产品,可培育的链条相比海外企业更丰富且低价,进而可在产品竞争方面通过更高的性价比获取份额。

另一方面,从出海服务角度看,如前所述,电网设备的建设环境多数为偏远地区,条件艰苦,这样的情况下,国内基层工程师充裕的优势得以体现,数以百万计的基层工程师基数叠加相比欧美较为低廉的工资水准,国内电网企业可通过激励持续提供较为优质的服务,相比于欧美高人力成本且选材面较小的情况,在服务质量和成本方面都存在优势。

中国“隐形冠军”成长并非对德国企业模式的简单复制,更多是宏观框架条件下的进一步升级,在供应链集群、研发力量、基层服务质量超越先发国家的前提下,进行全球化的拓展。

04 动能延续的关键:水大鱼大,全球出海打开成长天花板

专注于细分领域并不意味着成长空间狭小,全球市场是对“隐形冠军”企业专注的丰厚回报。我们以思源电气所在的电网设备全球市场为例进行阐释。

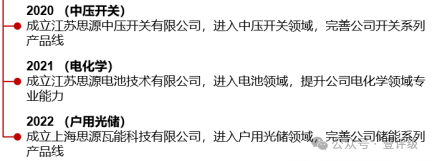

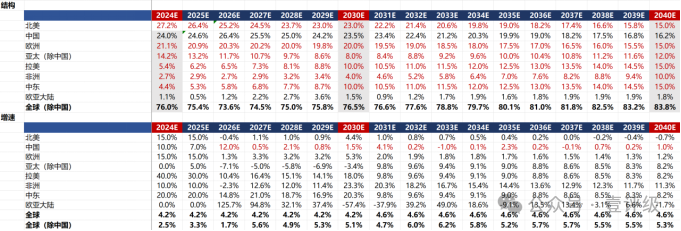

电网投资端来看,国际能源署IEA对全球电网投资做出过预测,分为已宣布承诺(保守)和2050年净零排放(乐观)两种场景。2022年以前全球电网投资在3000亿美元左右波动,2022年以后全球电网投资持续加码,2023年全球电网投资超3700亿美元。根据IEA预测,1)根据已宣布承诺情景:2030年全球电网投资额超5000亿美元,2040年超7800亿美元;2)满足2050年零排放情景:2030年全球电网投资额超5800亿美元,2040年超1万亿美元。

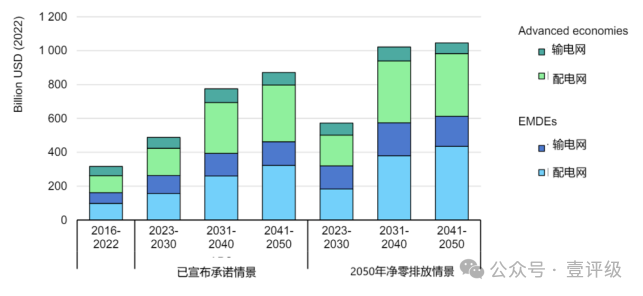

国内电网投资中设备:材料:工程的占比大约为3:3:4,因此假设2015-2030年全球(非中国)电网投资额中设备端占比25%(国外土建人力成本较国内更高,预计设备端占比略低于30%),2030-2040年逐渐衰减至20%(更新需求占比提升)。

以此计算,1)出口部分:2030年、2040年全球(非中国)电网设备市场规模约6700亿元和9200亿元,对应23-30年和30-40年CAGR分别为4.1%和3.2%;2)全球包含中国:2030年、2040年全球电网设备市场规模约1.04万亿元和1.35万亿元,对应23-30年和30-40年CAGR分别为4.8%和2.7%。

当前思源电气在全球电网设备行业中的占比仅为0.6%,同时根据上述测算,全球电网设备行业为5000亿元人民币体量且未来仍有2%-5%增速的行业,水大鱼大,思源电气在全球电网的拓展空间充足。

全球化拓展无疑是“隐形冠军”的必由之路,前期的专注并非是囿于狭窄领域的故步自封,相反“隐形冠军”企业的底色是积极进取,目标是全球市场的大蛋糕。

资料来源:IEA,壹评级

资料来源:IEA,中国电力企业联合会,壹评级

05 西门子的“他山之石”:掌握工业、能源底层代码

“隐形冠军”企业公众知名度较低,主要源于它们的业务领域多数在B端产业链上游,不直接接触C端消费者,一方面避免了大量入局者的过度竞争,另一方面针对产业链重构的属性也使它们并不缺乏增长曲线。

结合电气行业巨头西门子的发展路径来看:

1847年创始人维尔纳·冯·西门子改机版电报机,接到普鲁士政府的订单,并开始铺设电报线,从电报设备开始,西门子产品逐渐渗透到整个电力系统,包括发电、输电、照明全链条。因而,西门子成为德国现代化建设的总包商,在电气化、城市照明、铁路通信系统都有解决的能力,而后西门子开始在英国、法国等欧洲国家开设分公司,并且通过承包项目的形式切入基建、轨交、工厂等领域的电气设备系统。

尽管二战德国战败后西门子海外工厂全部遭到毁灭,但工程师、国内厂房设备、技术积累多数得以保留,并在战后押宝医疗影像和工业自动化等民用领域,几乎从头做起。1968年西门子推出工业自动化系统,1975年发布第一台CT机,工业自动化系统顺利切入美国、日本以至后来的中国的工业系统。西门子当时并未发力家用电子(电视、录音机)等C端风口,而是选择专业难度高、壁垒高、转换难度高的基础工业领域,医疗及工业场景整体涉及的环节多且具备定制化属性,前期投入高而无法快速转换为利润,但在10年以上的积累后,竞争优势已非常明显。

对工业底层需求的押注使西门子在长期的全球工业竞争中持续扩张,消费产品厂商从美国、日本到四小龙再到中国,产业不断迁移,也加剧在各国企业之间的竞争,但西门子掌握工业生产的基本话语权,无论产线迁移到哪个国家,都有大概率成为西门子工业自动化系统的客户。尤其西门子在1996年即提出TIA全集成自动化的概念,集成传感器、自动化软件、设备终端、控制系统的整体控制方案,即使在当时的技术水平下,自动化很多内容无法一步到位实现,但这样的框架在后来技术完备、场景成型后使得西门子在工业生产领域具备强话语权,工业企业竞争激烈,而提升效率的需求也倒逼企业进行自动化转型,逐渐成为西门子的客户。

结合西门子的发展路径来看,电力及控制是工业领域的基础,前期打天下的环节较为漫长且定制化、服务维保导致投入较高,但在基础设施方案成型后,则掌控了工业生产的底层代码,市场空间较单个工业领域翻了多倍,且竞争烈度更低。而战略选择以外,“投资-培育-利润-投资”的闭环跑通是雪球越滚越快的前提,选择把脉工业和能源基础设施意味着公司业务长期存在横向纵向的“第二曲线”、“第三曲线”,但公司初期弱势阶段滚起雪球、确保在市场立足同样关键。国内电网的大周期放量、新能源爆发带动、海外项目积累这几方面已使其建立立足点,当前研发实力、服务团队构建成型,后面网外业务(能源、工业自动化)及海外拓展可参考西门子的发展路径。

“隐形冠军”不代表业务单一,相反全球产业链重构的机遇之下,已建立护城河的“隐形冠军”企业并不缺乏新增长曲线。

06 思源电气的成长空间:阶梯分层市场,可拓展市场规模3000亿元-2.7万亿元

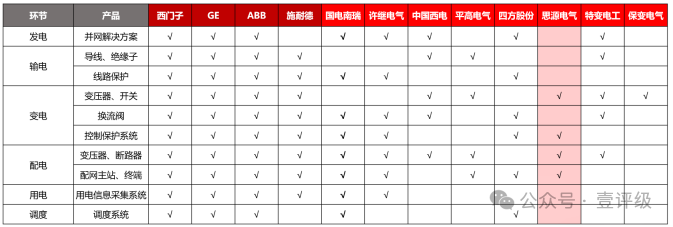

回到思源电气来看,公司目前的产品主要集中于变压器、开关、断路器、继电保护等环节,以核心一次设备为主,对比西门子、GE、ABB、施耐德等国际巨头及国电南瑞、平高电气等国企龙头,思源电气的布局主要集中在输变电、配电的核心部件。

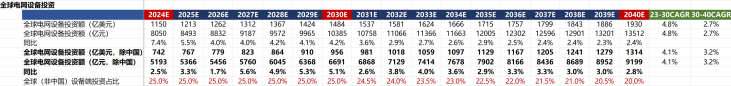

资料来源:公司公告&官网,壹评级

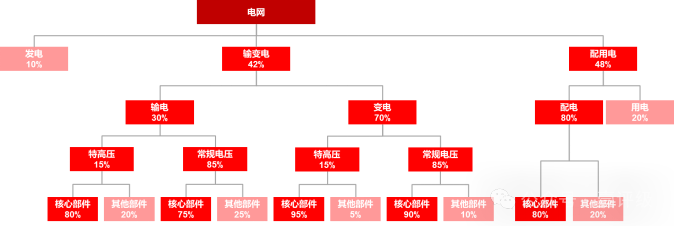

具体拆分全球电网设备环节来看,假设发电、输变电、配用电在电网设备中的价值量占比分别为10%、42%、48%;进一步拆分,输电、配电在输变电环节比例为30%、70%,配电、用电在配用电环节比例为80%、20%;假设特高压占比15%,常规电压占比85%;特高压环节核心部件占比较高。则根据测算结果,思源电力覆盖的核心部件产品在全球电网设备中的价值量占比约67%。则以2024年全球电网设备(除中国)5193亿元市场计算,思源电气的优势产品覆盖市场空间约3474亿元,其他部分市场空间约1719亿元;以2040年远期全球电网设备(除中国)9199亿元计算,思源电气优势产品覆盖远期空间约6154亿元,其他部分远期市场空间约3045亿元。

资料来源:公司公告,IEA,中国电力企业联合会,壹评级

如果把全球工业自动化、储能、IDC市场、新能源发电相关市场算在内,全球除中国外工业自动化(电力设备相关部分)、储能(变流器、BMS等)、IDC设备(变压器、开关柜)、光伏风电相关设备市场约为1.26万亿元、1040亿元、933亿元、7526亿元,则全球非中国的网外电力设备市场约2.21万亿元,拓展空间巨大。

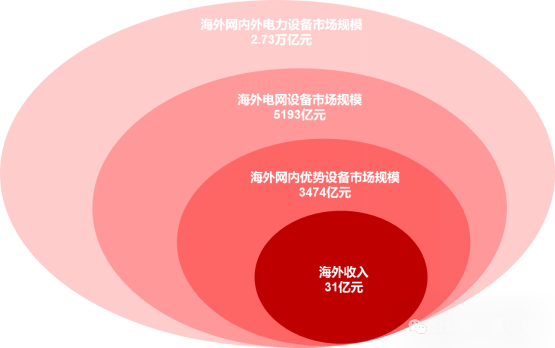

由此,我们以2024年为节点,对思源电气当前的海外拓展市场空间进行梯级分类:

1)海外收入31.22亿元;

2)电网内优势产品市场规模3474亿元,为当前收入的111倍;

3)电网设备整体市场规模5193亿元,为当前收入的166倍;

4)网内网外电力设备总市场规模2.73万亿元,为当前的874倍。

水大鱼大,思源电气海外业务天花板具备大空间。

资料来源:公司公告,IEA,中国电力企业联合会,壹评级

07 思源电气的未来想象:参考西门子欧美外拓展,远期300亿元以上海外收入可期

这样的市场当中,如何确定公司未来的份额?

以西门子作为参考。当前市场来看,西门子、GE、日立电源等巨头在全球电网市场的份额在8%-10%之间,CR3约为30%。西门子2024财年电网技术部门外部收入(设备+系统+服务)约为90.6亿欧元(对应人民币约760亿元),2024年市占率约9.4%(未考虑财年确认时间,仅为近似估算)。

假设电网技术部门收入分布为欧洲45%、北美25%、亚太20%、其他区域10%(参考西门子能源整体收入结构),则对应的市占率为欧洲41%、北美18%、亚太10%、其他区域14%。

因此参考西门子的欧美外区域拓展,思源电气在新市场的拓展份额保守估计远期上限在10%-15%左右。以此计算,集中当前优势的核心一次设备且不考虑网外部分的情况下,思源电气远期海外收入约347-521亿元,对应当前体量在10倍以上,未来可期。

08 抽丝剥茧:“隐形冠军”成长的启示、机遇、展望

综合而言:

1)思源电气过去的成长印证了赫尔曼·西蒙对“隐形冠军”企业路径的叙述,聚焦细分领域积累技术、质量、服务优势,以高绩效、精简化、重服务的管理模式践行长期主义,构建企业护城河;

2)西门子的路径则启示了思源电气等中国“隐形冠军”企业的未来,通过全球化出海释放长期成长性,抓住全球产业链重构机遇拓展新增长曲线;

3)更进一步来看,“工程师红利”释放的宏观框架下,中国供应链集群、研发力量、基层服务质量开始超越先发国家,未来或有更多思源电气这样的中国“隐形冠军”企业涌现。

壹评级四维评级:

|

公司名称 |

行业 |

成长空间 |

盈利趋势 |

产业格局 |

护城河 |

|

思源电气 |

工业 |

3.5★ |

3★ |

4★ |

4.5★ |

评级报告详见:

撰稿丨李亦桐(壹评级研究员)