分享到:

- 微信

- 微博

{{aisd}}

AI生成 免责声明

海洋环境中微塑料污染引起国家有关方面高度重视。生态环境部表示,将规范海洋环境中微塑料监测,支持塑料高水平再生利用项目建设,强化污染防治,改善生态环境质量。

国家生态环境标准《海洋微塑料监测技术规范(征求意见稿)》已开始征求有关方面意见。征求意见稿编制说明介绍,污染物在微塑料上的浓度通常比海水中的浓度高几个数量级。塑料添加剂和吸附的污染物均可释放到海洋环境或进入海洋生物体内,塑料碎片因此成为有毒化学物质的聚集载体和来源。

研究发现,具有良好化学稳定性的塑料在自然条件下很难降解,不同环境介质中的塑料降解少则需要十几年,多则上百年,大量的塑料废弃物在环境中不断累积。现有研究表明,微塑料污染已经遍及全球海域,从近岸到大洋极地海域、从表层海水到深海沉积物,微塑料被普遍检出。人口密集区和大洋环流区是微塑料污染的热点区域。

编制说明介绍,大块塑料垃圾进入海洋后,在海浪、紫外线和生物降解等作用下不断破碎和分解成尺寸更小的碎片(直径小于5毫米)。微塑料除了来源于大块塑料在环境中的破碎,还包括个人护理品中添加的塑料微珠,加工、生产或运输过程中泄漏或遗失的原料树脂颗粒等。

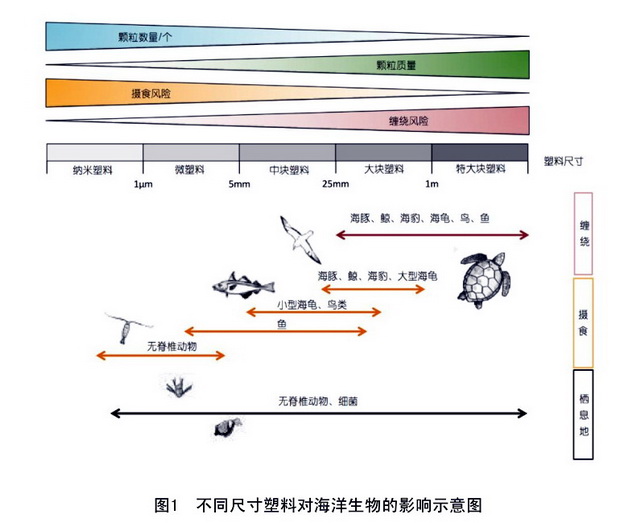

研究发现,微塑料可被不同营养级的海洋生物摄食。包括浮游动物、无脊椎动物、鱼类、海鸟和哺乳动物。一旦被摄入,塑料中的添加剂及其表面吸附的污染物可能会迁移到生物体内并累积,甚至可能通过食物链转移。贝类、鱼类和海鸟是微塑料摄食情况研究最为广泛的物种,多种底栖和远洋鱼类肠胃内也含有微塑料。

不同尺寸塑料对海洋生物的影响示意图。资料来源:生态环境部

中国是目前世界上最大的塑料生产与消费国,废弃塑料及其环境污染问题日益凸显。编制说明介绍,微塑料在我国海水、海滩沉积物、海底沉积物和海洋生物体中均有检出。

据《2021年中国海洋生态环境状况公报》,我国近海海域监测断面表层海水微塑料平均丰度约为0.44个/立方米,基本上与地中海西北部、濑户内外海等处于同一水平。与世界各地其他同类型海域相比,中国海水中的微塑料丰度目前处于中低水平。

2021年9月,国家发展改革委、生态环境部联合印发的《“十四五”塑料污染治理行动方案》明确提出,开展海洋塑料垃圾和微塑料监测调查。实施海湾、河口、岸滩等区域塑料垃圾专项清理。《“十四五”海洋生态环境保护规划》提出,开展海洋塑料垃圾和微塑料监测调查。强化塑料垃圾河海兼治,实施海湾、河口、岸滩等区域塑料垃圾专项清理,组织开展海洋塑料垃圾及微塑料污染机理、监测、防治技术等相关研究。

2023年,新修订的海洋环境保护法对建立健全海洋垃圾治理监管体系和制度机制作出详细规定,明确沿海县级以上地方政府负责海洋垃圾污染防治,国务院生态环境、住房和城乡建设、发展改革等部门应当按照职责分工加强海洋垃圾污染防治的监督指导和保障。

微塑料在我国海水、海滩沉积物、海底沉积物和海洋生物体中均有检出。图为福建省平潭县海滩。摄影/章轲

“开展海洋微塑料监测评价,是掌握我国管辖海域及周边海域微塑料污染分布,为微塑料污染的源头管控和综合治理提供数据支撑的基础。”专家介绍,很多国际组织和部分国家已陆续发布了微塑料相关标准,但我国目前还没有建立标准化的监测与分析方法,导致海洋环境中微塑料丰度、成分的可靠数据匮乏,不同研究间的结果不可比,甚至不确定。

专家介绍,微塑料监测方法不统一,不仅制约了相关科学问题的回答,也阻碍了海洋塑料污染的治理进程。截至目前,辽宁省、山东省已相继发布了海水中微塑料的测定、监测技术规范等地方标准,行业协会也陆续制定发布了微塑料相关标准规范。

编制说明介绍,通过对国内外相关方法文献资料的搜集、整理和研究,该生态环境标准规范了微塑料的定义,即采用了国内外普遍认可的以“尺寸小于5毫米的塑料”作为微塑料定义。同时结合标准编制组多年工作经验,推荐将表层海水中微塑料的尺寸下限规定为0.33毫米,海滩沉积物、海底沉积物和海洋生物体微塑料的监测尺寸下限根据分析方法确定。

生态环境部此前在对十四届全国人大二次会议第0011号建议的答复、关于政协十四届全国委员会第二次会议第00505号提案答复的函中表示,除相关政府部门加强塑料污染治理,督促有关地方政府落实塑料污染治理主体责任,将塑料污染治理情况纳入污染防治攻坚战成效考核外,也夯实企业在塑料污染治理中的执行作用,比如,在外卖、快递、商场、超市等场景推广竹制品、生物降解塑料制品等,支持塑料高水平再生利用项目等。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com