分享到:

- 微信

- 微博

“我”半夜一点接到一个电话,来自14岁时喜欢的女孩M的丈夫,他告诉“我”,M自杀了。于是, “我”感到自己的14岁也随之失去,成为“世界上第二孤独的男人”。小说《没有女人的男人们》也在“我”的一连串回忆与猜测中缓缓结束。这是村上春树特地为他最新的同名短篇小说集《没有女人的男人们》创作的一篇小说。

3月25日,《没有女人的男人们》中文版由上海译文出版社正式发售。这是他继《东京奇谭集》之后,时隔九年再一次回到短篇小说创作,也是他的第十本短篇小说集。

《没有女人的男人们》去年4月在日本出版后,迄今为止销售量已经超过50万册。上海译文出版社市场部编辑在告诉《第一财经日报》,《没有女人的男人们》印数为10万册,发售第一天便已发完,正在组织加印。上海译文出版社此前出版的41部村上春树作品,共销售超过580万册,其中,《挪威的森林》销量达300万册。

收入这本书的其他6篇小说,也都讲述了“各种即将失去或者正在失去女人的男人的处境”。去世的妻子始终盘桓在心头的男人、年过五旬又陷入热恋的花花公子……都是无法顺利与对自己而言很特别的女性展开关系的男人们。这些故事中,充斥着悲伤、遗憾与未解之谜。这些谜一直若隐若现,似乎触手可及,可主人公最终却不愿再进一步找到答案。这种被动源于一种绝望,因而宁愿退守孤独。就如同村上那句著名的话语:“哪里会有人喜欢孤独,不过是不喜欢失望。”

书名虽然直译为“没有女人的男人们”(女のいない男たち),但主题其实是“失去”与“孤独”,每一篇中的男主人公都面临着女人离开或即将离开的处境。村上之所以将书名定为“没有女人的男人们”,一部分原因是向海明威的《没有女人的男人们》致敬。

“孤独”是村上春树作品的一贯主题。中国海洋大学外国语学院教授、《没有女人的男人们》译者之一林少华认为:“说起来,村上以往作品的主题,较之消失,更侧重于寻找。”而“处于‘孤独’中的人不再设法摆脱孤独,这或许是村上这些作品与以往不同之处”。

谈到翻译时的感受,翻译了40多部村上作品的林少华说:“再次为村上春树的文体所折服,那种内省、内敛而又不失温情,那种虚玄、空灵而又不失底蕴和质感的文体再次打动了我。我用了个比喻,我说我就像一个老木匠,拿起久违的斧头、凿子,对准散发原木芳香的木板,有一种切切实实的快感。”

译者林少华:他更加不适应周围的世界

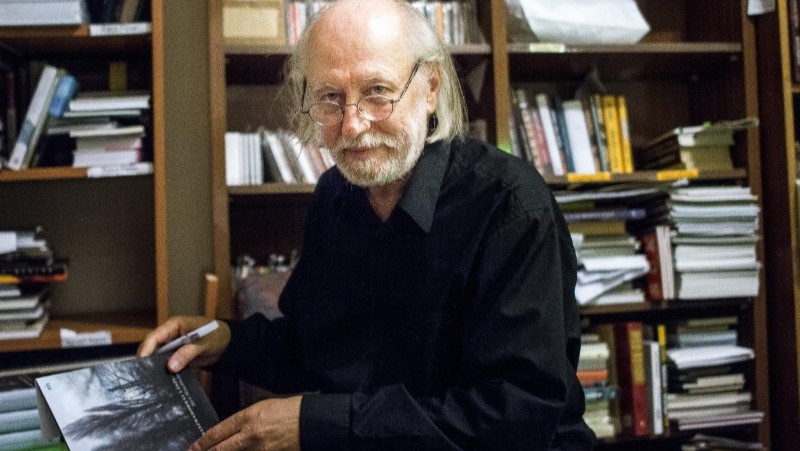

林少华(右)与村上春树

林少华在《没有女人的男人们》译后记中提到,“孤独”一直是村上作品的主题之一,只是以前小说中有“寻找”的主题,这本书则放弃了“寻找”。对于这种转向的意味,林少华告诉《第一财经日报》:“以前的那种孤独还是小资型的孤独,温情脉脉,可以把玩、抚摸,那是星巴克里的孤独。现在写的孤独则是冷冰冰的、拒绝把玩和抚摸的孤独。村上曾在接受日本媒体采访时说,这本书中的‘孤独’是‘孤绝’,也就是‘绝对的孤独’。”

在林少华看来,描写这种孤绝状态,是因为他以前常常写人们对周围环境的不适应,现在则写了人们的绝望。“就像一个人如果掉了一个钱包,他一旦不再去找了,则是真正绝望了。这种放弃‘寻找’是因为他想在这些小说中书写一种‘绝望’。”

“女性”,从暖色调到冷冰冰的

第一财经:你觉得这种“绝望”是怎么会发生的,与村上的心态转变有关吗?

林少华: 这一点村上自己倒是有所阐述。他在《没有女人的男人们》日本首发时接受日本《每日新闻》采访时说:“在这里‘孤绝’成为一个主题,尽管中心是男人失去女人的故事。但并不是具体的女性,莫不如说是对自己不可缺少的东西产生孤绝感。年轻时的孤独可以修补和挽回,但是超过一定年龄,孤独就变成了近乎孤绝的过程。我想我已经60多岁了,可以开始写这类的东西了。”很显然,这里的“女人”只是一个符号,指一切对自己原本不可或缺的东西。

第一财经:村上的很多作品都聚焦于两性关系。这一次,为何又选择这个切口来描述“失去”和“孤绝”?其实描述失去和孤独的切点可以有很多。

林少华:这一点村上其实自己也从未说清楚。他将“写什么”称为“私人性契机”,在日文原版前言中写道:“一旦有了那个契机,某种意象即刻涌上心间,几乎即兴式写得水到渠成。我的人生时而有这种情况。有什么发生了,那一瞬之光活像照明弹将平时肉眼看不见的周围景致纤毫毕现地照得历历在目。为了将这鲜活的彩釉迅速描摹下来,我就势伏案,一口气写出框架式文章。对小说家来说,能有那种体验是比什么都让人高兴的。自己身上依然存在本能性故事矿脉,有什么赶来把它巧妙地发掘出来了——我可以切实感觉到,可以相信那种根源性光照的存在。”他也在接受采访时说,自己也莫名其妙,只是一种光照。

不过,作家和文人所写的东西也不可全信,还是有一点矫饰性。

第一财经:在你看来,这本书中女性的形象与以往的有何不同?

林少华:所以,只能说村上是比较善于驾驭两性关系的主题。他之前作品中的女性都是暖色调的、可爱的,能够给男人以安慰,完全没有依附于男人的从属性关系,也没有对男人构成威胁。其实,村上小说的很多读者是女性,女性非常喜欢他的小说。但这本小说集中很多女性会背叛男人,并且动不动就和别的男人上床。所以,我认为,他对周围世界的感觉其实和以往不同,他更加不适应了。

从政治回到内心世界

第一财经:你说到“对周围环境的不适应”。让我想到村上自己也曾在获得耶路撒冷奖时的演讲中说:“在一堵坚硬的高墙和一只撞向它的蛋之间,我会永远站在蛋这一边。”这里的高墙按照他自己的解释就是:体制,而“蛋”则是每一个“个人”。

林少华:他1979年开始发表作品,至今已经36年。我想,前15年,他基本是通过发掘自己心灵的纵深度,表达自己对个体的认同。这一阶段,大部分是对自己心灵感受的描述,这里面包括《挪威的森林》。从1995年发表的《奇鸟行状录》开始,就同历史、体制发生关系,他将个人与体制之间的关系作为探讨主题。因为,对个人心灵的纵深度的书写总是有限度的,个人必须与体制发生关系。这一阶段,他开始在“高墙”与“蛋”之间展开对话。

但2009年的《1Q84》开始显露出他的局限性,因为他在政治上还是一个外行,他毕竟不是政治家。尤其是他作品中有后现代元素,对宏大主体的否定,对某种规律性、本质性的东西认识的可能性的否定;对理性、意义、价值、体制、秩序的消解。他并没有在个体自由和价值取向之间找出对接性。在《1Q84》中他强调善与恶的相对性,取消了绝对的“恶”。这一点显现出了他政治上的不成熟。

村上很聪明,知道自己擅长什么。《1Q84》以后,他马上转向了,又回到了他文学的原点,继续书写个人的内心世界。

借村上的作品诉说

第一财经:你多年来翻译了40多部村上作品。他对你来说意味着什么?

林少华:一个翻译者能够遇到一个好的、和自己相合的作家,在芸芸众生之中是非常少的。我翻译日本作家作品已经70多本,但还没有一位作家如村上这样让我感到得心应手、情投意合的。村上的价值观我大体是认同的,他对事物的观察角度也与我有相通之处。我在本质上也是一个孤独的人。我觉得一个人待在书房,没有采访电话、没有人敲门就是极为美妙的一天。我有时候觉得通过翻译村上能够让自己的心情得到释放。我自己诉说不可能那么好,正好能借助他的作品来诉说,这是非常好的感觉。

第一财经:村上的作品中,让你翻译得最感酣畅淋漓的作品是哪一部?

林少华:《挪威的森林》依然是影响力最大的小说,对第一本作品总有偏爱之情。但那毕竟也是我翻译的第一部村上小说,总体风格的把握毕竟还不是那么圆熟。现在我来翻译这本书,技术上会更加圆熟,但心情已经不同。原作中那种潇洒和年轻人的锐气,恐怕已经无法表达。村上比我年纪大一点点,他在小说中的心情我大体也能体会。

我翻译《挪威的森林》时还不到40岁,留着一小节青春的尾巴。现在我来翻译,不一定能够翻译出那个味道。同时,村上也不是一个非常“日本化”的作家,他非常国际化,他笔下的很多东西更易为人所理解。我也翻译过几部川端康成的作品,他当然也是一个伟大的作家。但文字有着强烈的日本传统,也有一些阴柔气息,这两点都与我本人有着比较大的差距。因而,翻译起来也会稍显困难。

如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

拉斯洛的诺贝尔文学奖,让我们重回卡夫卡的世界

卡夫卡那座在20世纪初被大雪覆盖的村子,把阴影一直投到21世纪,而拉斯洛被雨水困住的村庄,却只是一个被困雨中的村庄。

当马术走近普通人,昔日贵族运动如何撬动市场?

上海久事国际马术中心成为新的城市地标。中秋国庆双节期间,为期九天的上海国际马文化周在这里举办。

在“老漂”家庭里,老年人也需要子女提供情绪价值

让年轻人看见日常生活中的自我和亲密关系,有意识地反思和安顿自己的家庭生活。

收藏女艺术家作品的女性收藏家:女性是一种眼光

女性藏家通过自己的感受、理解和阐释,参与构建着艺术的价值系统。

抗拒成为妈妈那样的人,中国式母女关系为何需要公开讨论

新女性的出现,也让传统母女关系出现变化,这在《中国式母女》中收录的读者来稿部分最为明显。