分享到:

- 微信

- 微博

第一财经记者走进2023上海国际车展,探访现场车企、汽车科技企业和零部件供应商,看看他们对自主品牌的高端化之路有哪些思考。

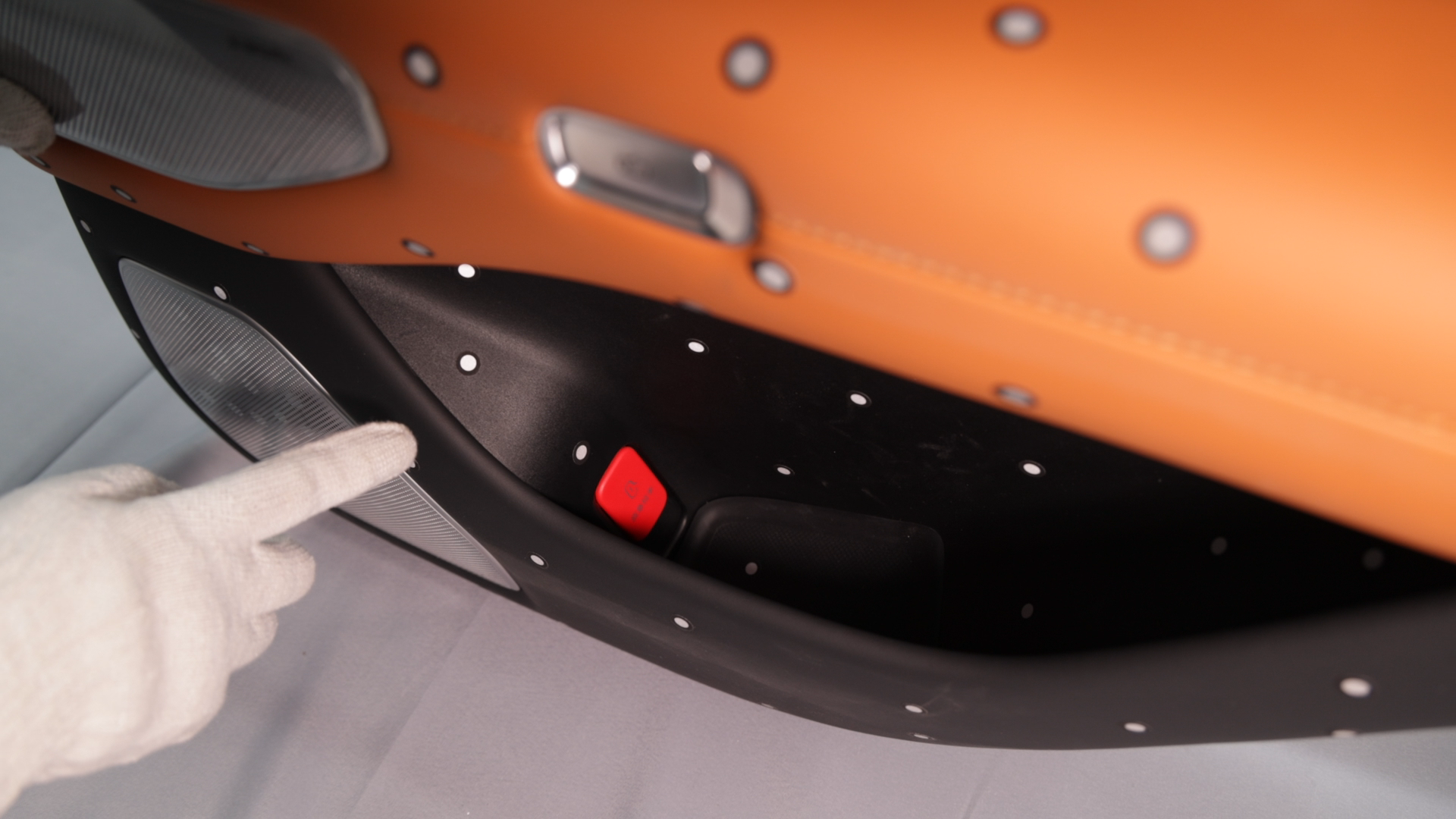

在向高端市场冲击的路上,国产化汽车品牌正越来越多,自主品牌不断“冲向”高端化。能看到的是新能源自主品牌售价开始出现分层,部分品牌将车型售价瞄向了“30万+”市场甚至更高价位。但除了售价之外,自主品牌要实现高端化还有哪些要素?高端化品牌对于技术要求有哪些趋势?第一财经记者走进2023上海国际车展,探访现场车企、汽车科技企业和零部件供应商,看看他们对自主品牌的高端化之路有哪些思考。更现场、更财经,一探究竟!

举报

第一财经广告合作,请点击这里

此内容为第一财经原创,著作权归第一财经所有。未经第一财经书面授权,不得以任何方式加以使用,包括转载、摘编、复制或建立镜像。第一财经保留追究侵权者法律责任的权利。如需获得授权请联系第一财经版权部:banquan@yicai.com

一财最热